この記事を書いている人

税理士 堀 龍市

ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役

税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)

有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。

自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。

●お問い合わせは無料です。ページ下部のメールフォームよりお気軽にご相談下さい。

ネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)である弊社には、日々全国の方からそれらの税金や確定申告に関するお問い合わせが寄せられますが、最近多いのが、ネットを通して自分のスキルを提供できる『ココナラ』を使ったビジネスです。

本業にせよ、副業にせよ、そこで利益が発生した場合は、確定申告をする必要があるわけですが、売上が増えてくると、帳簿付けや領収書の整理、また確定申告書の作成など、面倒な税務作業や税金対策はプロの税理士に任せ、その費用も経費として計上し、ココナラのビジネスに集中したいという方が多くおられます。

ただ、税理士にも得意分野や専門分野が存在し、実はその節税スキルや税務調査対策スキルにも差がありますので、税理士選びを失敗すると、将来、手元に残る金額に大きな差が出て来る可能性があり、後にご紹介しますが、依頼をする税理士が変わっただけで、数千万単位で差が出た事例もあります。

そこで今回は、ココナラに強い税理士を選ぶ際に失敗しない探し方や、注意すべき確認ポイントなどについて、具体的に解説していきいます。

▼以下の目次の知りたい内容をクリックすることでジャンプが可能です。

ココナラの売上がいくらになったら税理士に依頼をすべき?

ココナラでの売上が伸びてきた時に、「どのタイミングで税理士さんに依頼すればいいですか?」という質問をよく頂きます。

この質問については、事業の規模やご自身がどれだけ税務処理に時間を割けるか、また依頼する税理士の節税スキル等によって変わってくるため、一概に基準を断言することはできませんが、弊社のお客様の傾向を見てみると、大体、年間の売上が300万円から500万円を超えたのを目安に依頼をされるケースが多い印象です。

目的としては節税対策のみならず、ココナラで売上が増加すると、日々の記帳作業や領収書の整理、また確定申告の準備など、税務作業にかかる時間が増えていきますが、丸投げ可能な税理士に依頼をすることで、面倒な税務作業から解放され、また税理士に支払う報酬も経費として計上できますので、ご自身はココナラの業務に集中できるというメリットがあるでしょう。

ここで注意しておきたいのが、弊社にも確定申告の直前に駆け込みで相談をしてこられる方が毎年おられますが、ココナラの申告作業は1年分の取引データをまとめて処理する必要があるため、人気の高い税理士事務所ほど、早期に新規受付を締め切ることが多くあります

(お陰様で弊社も毎年、多くのご依頼を頂き、年末には締め切らせていただいております)。

また、年度途中で依頼した場合でも、基本的に1年分の処理費用が発生しますし、場合によっては申告直前だと追加料金がかかるケースもあります。

なので、税理士への依頼を考えている方は、できるだけ余裕をもって早めに相談を始めるのが良いでしょう。

▼ココナラの正しい確定申告のやり方についてはこちらをご覧下さい。

ココナラの税金、確定申告は収入がいくらになれば必要?そのやり方や注意点と失敗しない為のポイントについて税理士が解説します。

ココナラに強い税理士はいくらかかる?料金相場について

ココナラを活用したビジネスにおいて、税理士へ日頃の税務作業や確定申告を依頼した際の費用については、依頼内容や事務所ごとに異なりますが、目安として大体月額1万〜5万円、年間で12万〜60万円程度が一般的でしょう。

ただし注意点として、料金の安い税理士事務所に多いのが、帳簿付けや領収書の整理といった日頃の税務作業は自分で行う必要があることも多く、これらを依頼出来たとしても、別途、追加料金が発生するケースもありますので、事前に確認しておきましょう。

税理士に依頼をするメリット・デメリットとは?

ココナラに強い税理士を失敗せずに選ぶポイントの前に、まずは税理士へ依頼することの一般的なメリットとデメリットを押さえておきましょう。

確定申告や税務作業の負担が軽減される

毎年確定申告シーズンになると、「そろそろ領収書の整理を始めないと……申告が終わるまで本業に集中できない」という声を耳にしたことがある方も多いでしょう。

これについては、丸投げで受けてくれる税理士に依頼すれば、日々の帳簿作成や領収書の整理、個人事業主の確定申告、法人の決算業務まで、プロに任せることが出来ます。

その結果、本業であるココナラの業務に時間を充てることが出来ますので、売上アップに繋がる可能性も高まるでしょう。

ただし注意点としては、全ての税理士が記帳代行など日々の税務作業までやってくれるわけではありません。

実際に弊社へご相談に来られるお客様にも、

「今の税理士さんは記帳作業を自分でしないといけなくて、ココナラのビジネスに集中できない……」

とおっしゃる方が少なくありません。

税理士費用は経費として計上できますので、ここでヘタにケチるより、

- 記帳作業や確定申告をすべて丸投げで依頼した場合のトータル費用

- ココナラに集中できる時間とのバランス

- ネットビジネスの節税や税務調査に精通した税理士かどうか

これらを総合的に判断し、単なる価格の安さだけでなく、サービスや税理士の知識・スキルの高さ等をしっかり見極めて選ぶことが、将来的な売上や利益のアップ、また時間の確保に繋がるでしょう。

節税対策のアドバイスが受けられる

税理士に相談するメリットとして、節税に関する具体的なアドバイスを受けられることがあるでしょう。

ただし、意外に知られていないのが、節税対策というのは税理士試験にも出ませんので、税理士になった後に、その方がどれだけ研鑽と経験を積み、実際の現場で磨いてきたかによって大きく差が出る部分になります。

同じ売上を上げていたとしても、依頼をする税理士が異なるだけで、手元に残る金額に大きな差が出ることは日常茶飯事ですので、ビジネスを長く続けていく上でも、慎重に選ぶ必要があるでしょう。

資金調達のサポートをしてもらえる

事業を拡大するために銀行の融資を受けたい時等、税理士にサポートをお願いすることが出来ます。

ただ、アドバイスまでは貰えたとしても、銀行へ融資の依頼に行く場合、特に初めての方はどうすれば良いのか?断られたらどうしよう?と、不安に思われる方も多いかと思いますので、弊社の場合はもう一歩先のサービスとして、少しでも不安を払拭していただけるよう1人で銀行に行かずとも、銀行の担当者に当事務所まで来てもらい、税理士が同席する形で一緒に初回の面談をして頂くというサービスも行っています。

これによりクライアント様からは

「一人だと緊張してしまう銀行面談も、安心して臨めました」

とのお声をいただいており、また銀行側からも

「税理士事務所さんがしっかりと会計を見て下さっているのが分かって、こちらも安心して融資がしやすいです」

という評価を頂いていますので、双方にとってプラスに働く環境だと感じています。

税務調査の対応を任せられる

通常、税務調査が入った際、顧問税理士がいなければご自身で対応することになりますが、相手もプロですので、そう簡単に太刀打ちできるものではありません。

特にココナラのようなネットビジネスの場合、それらに詳しい「情報技術専門官」という特別な調査官が同行してくるケースも多く、突っ込んだ指摘をされますので、一般的な税理士さんでも対応が難しいことが多々あるようです。

弊社はこれまでそういった税務調査から、クライアント様をお守りしてきた実績とノウハウがありますので、日頃の税務処理からそれらを見越した対策を行っていますが、事前にこうした状況に対応できるネットビジネスに詳しい税理士を選んでおくことで、日頃の面倒な手間を減らすだけでなく、あなたの資産や売上を守るための強力な用心棒としての役割もあるのです。

▼ココナラなどネットビジネスの税務調査の実態と、具体的な対策方法についてはこちらをご参照下さい。

毎月の無料相談会でも、せどりやアフィリエイト、物販などのネットビジネスをされている方の他、プログラマーやデザイナーさんなど、IT関係の税務調査について、フリーランス(個人事業主)の方や経営者さんからも、よくご相談を受 …

税理士に依頼をする一般的なデメリットとは?

税理士に依頼をする一番のデメリットは、やはり税理士費用が発生することでしょう。

特に、青色申告や法人化をすると税務処理が複雑化しますので、税理士へ依頼することになるかと思いますが、税理士費用は経費として計上でき、売上から差し引くことが可能ですので、トータルで考えるとあまりデメリットにはならず、結果として、プロの税理士に任せたことでこれまで税務作業に費やしていた時間をココナラに回すことができ、確定申告を自分で行っていた時よりも売上がアップするということもよくあります。

ココナラで税理士に依頼するよくあるタイミングとは?

ココナラでのビジネスを続けていると、「どのタイミングで税理士に相談すべきか?」といった疑問を持たれる方も多いでしょう。

そこで税理士へ依頼されることの多いタイミングについて、代表的なケースをご紹介します。

ココナラでのビジネスを始めたタイミングで

ココナラでサービスの提供を始めたばかりの時は、税金や会計について十分な知識がないままスタートされる方が多い印象です。

ただ、活動が軌道に乗るにつれ売上や取引量が増加し、日々の帳簿の作成や経費の管理、確定申告の準備などが煩雑になりがちです。

なので早い段階で税理士に依頼をし、ご自身はココナラに集中できる環境を整える方もおられます。

青色申告への移行を検討するタイミングで

白色申告から、より節税効果が高いとされる青色申告への切り替えを考えるタイミングも、税理士へ依頼する方が多くおられます。

青色申告ではより複雑な複式簿記による帳簿づけが必須になりますので、記帳や確定申告の負担を軽減するために依頼をされる方が増える傾向です。

消費税の課税対象者になるタイミングで

年間売上が1,000万円を超えて消費税の課税事業者になるタイミングや、インボイスの登録事業者になる時に、税理士と契約される方も多くおられます。

特にインボイス制度や電子帳簿保存法への対応は、専門的な知識が必要になり、不備があると税務署から指摘をされますので、難しい対応は税理士に任せて、安心してココナラに専念される方が多いのです。

▼ココナラでインボイスに登録すべきかどうかの判断基準などはこちらをご覧下さい。

ココナラの税金、確定申告は収入がいくらになれば必要?そのやり方や注意点と失敗しない為のポイントについて税理士が解説します。

法人化するタイミングで

ココナラでの収益が安定し、さらなる節税やビジネス上の信頼性を高めるべく法人化をされるタイミングで、税理士と契約される方も多くおられます。

会社を設立して法人になると法人税の対象となり、決算などより高度な税務処理が必要となるため、基本的に税理士と顧問契約することになります。

ただし注意すべきポイントとして、法人化すれば自動的に節税などのメリットが得られるわけではなく、そこから顧問の税理士がどれだけ効果的な施策を行えるかによって、手元に残るお金に大きな差が出て来ますので、ココナラに詳しく、ネットビジネス全般の知識や節税スキルを持った税理士を選ぶことが重要になってきます。

▼ちなみに会社を設立する際には通常、初期費用がかかってきますが、それらを無料で法人化する方法もありますので、詳しくは以下の記事をご覧下さい。

ココナラの法人化のやり方について、無料で会社設立する方法や、設立費用や手続きの流れとタイミング、、また法人の種類やそれぞれのメリットとデメリット、補助金と助成金などを解説します。

税務調査に備えて

普段から節税に関する質問をよく受けますが、実際にはいくら節税対策を行っても、後の税務調査で否認をされてしまっては全く意味がありません。

つまり節税対策と税務調査対策というのは、車でいう両輪のようなものですので、どちらかだけ長けていても意味がないのです。

またココナラなどのネットビジネスの税務調査は一般的なそれとは異なり、専門的な知識を持った「情報技術専門官」という調査官が同行してきたり、突いてくるポイントも独特な部分があったりしますので、個人はもちろん税理士でも、それらの対応実績が少ない場合は対応に困られる方が多いようです。

つまり、将来的な資産を守るためにも、用心棒としての税理士選びも重要になってくるのです。

▼ココナラなどネットビジネスの税務調査の実態と具体的な対処法についてはこちらをご覧下さい。

毎月の無料相談会でも、せどりやアフィリエイト、物販などのネットビジネスをされている方の他、プログラマーやデザイナーさんなど、IT関係の税務調査について、フリーランス(個人事業主)の方や経営者さんからも、よくご相談を受 …

今の税理士に不満を感じた時に

既に税理士に依頼をしていて不満を感じている方も、以下のような理由で変更を考えられる方が昨今特に多い印象です。

- ココナラやネットビジネスの話が伝わらない

- 節税や税務調査での対応が不十分

- 税金の専門用語が多かったり、気軽に話しづらい雰囲気がある

- 毎月の訪問が負担に感じる

前項で、税理士の中でも節税スキルや税務調査対策スキルに差があることはお伝えしましたが、同時に専門知識やコミュニケーションにおいても差があるものです。

特に昔ながらの税理士事務所の場合、毎月、訪問する必要があったり、領収書を持って行く必要があるところも多いようですが、昨今では色々なツールもありますので、コミュニケーションを取りやすくする環境作りも大切でしょう。

弊社のケースですと、もちろん対面やお電話での対応も可能ですが、何か分からないことがあれば、スマホやパソコンからメールやチャットでいつでも相談できる環境を整えていたり、明細も添付ファイルで送っていただくだけで構いませんし、最新のクラウドシステムも導入していますので、対応している銀行口座であれば、わざわざ明細すら送っていただく必要もありません。

オンラインを活用すれば場所はあまり関係ありませんので、例えば弊社の場合ですと、北は北海道から南は九州沖縄の離島までクライアント実績がございます。

また女性のお客様の場合は、ご希望であれば女性スタッフが担当させて頂くことも可能です。

不満を我慢したままではストレスとなりますし、もし中途半端な対策で損失につながっていては意味がありませんので、将来のことを考えて変更される方も多いようです。

税理士と公認会計士はどう違う?どちらに依頼をするのが良い?

税理士と会計士の違いについてもよく聞かれることですが、一般的にあまり浸透していなかったり、間違った認識をされていることが多い部分になります。

結論から言うと、両者は担う専門分野や法律で定められた独占業務範囲に違いがあります。

なので、それぞれの専門性を理解して、目的に合った依頼先を選ぶことが重要になってきます。

税理士とは?主な業務内容と特徴について

税理士は、主に税金に関する実務を専門とする国家資格者です。

法人税や所得税などの税務申告書の作成、節税の相談、税務調査への対応などが代表的な業務になります。

これらは「税理士の独占業務」として法的に定められており、税理士資格がなければ業務を行うことはできません。

公認会計士とは?その役割と業務内容について

公認会計士は、企業の財務状況の監査を行う専門家です。

主に上場企業や大企業が作成する決算書類が正確かつ公正かを確認し、投資家や金融機関に対して信頼性を担保する役割を果たします。

この監査業務は公認会計士のみに認められた独占業務になります。

税理士か会計士か、どちらに依頼をするのが良い?

上記の専門性や独占業務を元に、目的に沿った専門家を選ぶのが良いでしょう。

なので税金の申告や節税対策、日々の会計業務を支援してほしいという場合は税理士へ、財務諸表の監査や上場の準備など、企業規模が大きく専門性が求められる場合は公認会計士に相談するのが良いでしょう。

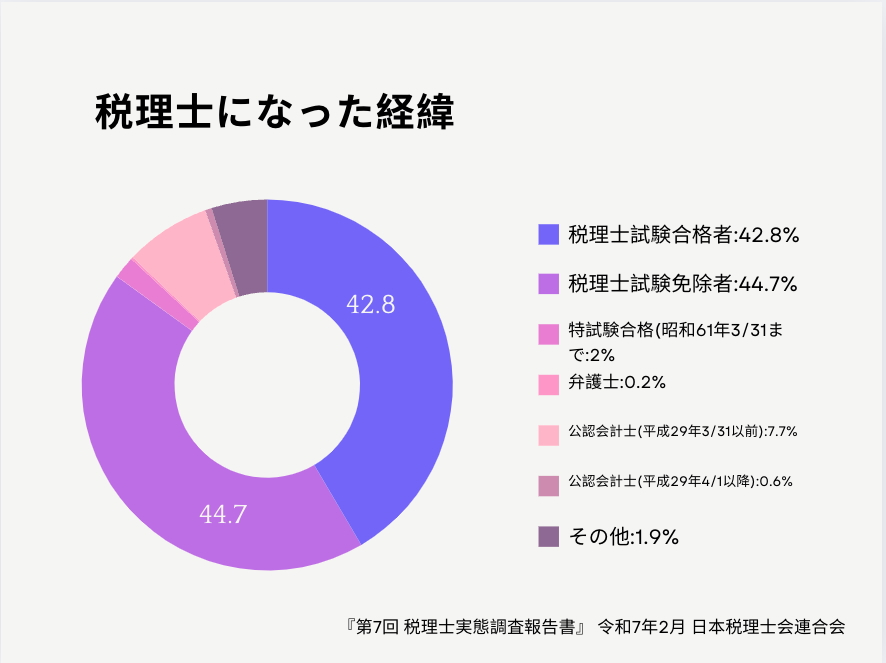

会計士が税理士業務を行っているのは?

一般的に、公認会計士でありながら、税理士登録をして税務業務を行っている人も中には存在します。

これは過去に税理士不足を補う目的で設けられた制度によるもので、公認会計士試験に合格していれば、税理士試験に合格していなくても登録するだけで税理士業務を行えるというものです。

ただ、税理士と会計士では試験の内容や専門分野が異なることから、この制度には以前から賛否があり、制度の仕組みだけを見て「会計士のほうが格上なんだな」と誤解されるケースもありますが、実際には役割が異なるもので優劣の関係ではありません。

税理士の専門性も千差万別

一口に税理士といっても、そのバックグラウンドや得意分野は様々です。

また、こちらでも解説していますが税理士資格の取得ルートは複数あり、国家試験に合格した人もいれば、試験免除で資格を取得している人もおり、令和7年度の統計では、税理士試験に合格して税理士となった人は全体の42.8%、試験免除で資格を得た人が44.7%と、試験に合格されていないケースの方が多いというのが現実です。

複数ルートがあること自体が悪いとは思いませんが、実際、弊社へ相談に来られた方のこれまでの申告資料を拝見していても、

「これまでも税理士がついていたのに、なぜこんな不利な処理がされているんだ??」

と疑問に思うこともよくあるのも事実です。

また、税理士試験は選択制で、5科目(会計科目2つ+税法科目3つ)に合格する必要がありますが、「合格するために、実務ではあまり使う機会がないが、試験に受かりやすい科目を選択して受験をする」ということも一般的にはよくあります。

ただ、「お客様の役に立たない科目で合格しても意味がない」と考えていますので、弊社ではスタッフが受験をする際は、実務でお役に立てる科目を選ぶよう指導しています。

(ちなみに参考として、弊社代表の堀は「法人税」「消費税」「相続税」「簿記論」「財務諸表論」に合格しており、スタッフの税理士は、「所得税」、「消費税」、「相続税」、「簿記論」、「財務諸表論」に合格し、専門的な内容やポイントについては、やはりその科目に合格しているかどうかでも差が出ますので、それぞれに補完し合ってクライアント様のサポートに努めています)。

実際、税理士を選ぶ際に、

「どのルートで資格を取得し、どの科目に合格していますか?」

とは聞きづらいかと思いますが、現実問題としてそういう事実があることを知っておくことは大切でしょう。

ココナラに強い税理士を見極める9つの重要ポイントとは?

将来的に税金面で損をしないよう、ココナラやネットビジネスに強い税理士を失敗せずに選ぶ9つのポイントについて解説します。

ココナラ等のネットビジネスに関する知識と実績が豊富か?

安心して税務のことを任せるために、ココナラの仕組みや流れついて、知識や実績が豊富な税理士を選ぶことが大切です。

よく耳にするのが、ネットのことをよく理解していない税理士に依頼をしてしまった結果、その都度クライアントさんが税理士に説明をしないといけなくなったり、本来必要のない作業をやらされ、余計に手間と時間がかかったというケースです。

税金のことは分かっていても、ネットビジネスのことを理解しているとは限りませんので注意が必要でしょう。

記帳や申告業務を全て丸投げで任せられるか?

税理士と顧問契約を行っても、日常の帳簿づけや領収書の整理などは、自分で行わないといけないところも結構あります。

それでは肝心のココナラの業務に集中できないことになり本末転倒でしょう。

税理士費用は経費にできますので、面倒な作業はプロに任せて、ビジネスに集中することで売上アップにも繋がるでしょう。

ネットビジネスの税務対応実績が豊富か?

ココナラなどネットビジネスの税務申告には、独特のポイントが幾つかあります。

代表的なことで言うと、業者によって手数料の差や、消費税の扱いについてもプラットフォーム毎に異なりますので、それらの知識や申告実績のない税理士の場合、それらを把握していないことも多いようです。

その辺りは税務署もよく見ているポイントで、指摘を受けるとペナルティが発生することもありますが、業者の規約もよく更新されますので、常にアンテナを張っておく必要があるのです。

プラットフォーム毎のお金の流れに詳しいか?

前項とも通じることですが、税務調査でよく指摘されるのが、プラットフォーム毎の締日や支払日の違いについてです。

ココナラに限らず、各プラットフォーム毎の支払いや締日のルールを正確に把握していないと、帳簿処理で問題が生じてしまうことから、弊社では予めそれらのデータベースを作成して、一目で分かるようにしています。

税理士費用とサービス内容のバランスが取れているか?

先ほどの話とも繋がりますが、顧問超の安い税理士に依頼をした結果、ココナラの話も通じず、日々の記帳作業や領収書の整理なども自分でやらないといけなくなり、結果的にココナラに割ける時間が減ったことで、売上が下がったというケースもあります。

税理士報酬は経費として計上できますので、費用面だけで考えるのではなく、ご自身の手間や割ける時間のことなどをトータルで考えた上で選ぶ必要があるでしょう。

デジタルツールを活用したやり取りが可能か?

税務資料を送ったり、分からないことが出て来た時の質問など、税理士事務所との日頃のやり取りがスムーズかどうかは長くパートナーを続けていく上で重要なポイントです。

一般的な事務所だと、毎月、資料を持って訪問しないといけなかったり、疑問点はメールや電話で確認する必要のあるところも多いですが、最近では様々なビジネスツールもありますので、例えば弊社の場合、普段のやり取りは主にチャットワーク(ビジネス用のLINEのようなもの)を使用していますので、スマホ1つで資料の提出や相談ができますし、最新のクラウドシステムも導入していますので、対応している銀行口座であれば、明細表などの資料を送ってもらう必要すらありません。

その他にも、既存の税理士さんに対して、

- ココナラやネットビジネスの話が通じない

- 税金の専門用語が多くてよく分からない

- 威圧的でなかなか質問しづらい

といったご相談を受けることがよくありますが、弊社の場合、一人(一社)のクライアント様に対して複数のスタッフが担当し、対面やお電話、Zoom等での相談はもちろんのこと、分からないことはパソコンやスマホからチャットで気軽に相談して頂けます。

また、女性のお客様の場合、ご希望であれば女性スタッフが担当させて頂くことも可能です。

やり取りのストレスがかかっていては長く続けることが苦痛になりかねませんので、これも重要なポイントでしょう。

ココナラの法人化と節税対策に長けているか?

売上が増えてくると、会社を設立して法人化し、より効果的な節税対策や、社会的信用度を上げてビジネスの発展を望まれる方が多くおられます。

ちなみに、会社を設立すると聞いて大げさに思われる方もおられますが、実際には書類上のことなので、司法書士等の専門家に手続きを依頼をすれば自動的に完了しますし、株式会社を設立するにも資本金は1円から可能ですので、会社員をしながら副業で法人化される方もたくさんおられます。

注意点としては、法人を作っただけではあまり意味が無く、そこから顧問税理士がどれだけ効果的な節税対策を行えるかが重要になってきますが、節税対策や税務調査対策は税理士試験にも出ませんので、実際には税理士になってから、その方がどれだけ日々研究し、実践で培ってきたかで大きな差が出るものになります。

一例を挙げると、大手企業が販売している合法な節税商品でも、法律の規制によりテレビCMで流したり公には宣伝できず、金融庁に登録のある担当者しか営業や販売が出来ないものもあります。

ただ、販売している企業も販路を作る必要があるので、これまでの信頼関係や税務の実績などで、それを紹介できる税理士との関係性を築くことになりますが、多くのお客様に喜んで頂けている弊社へは、そういった良い情報や商品が自然と集まって来て、そしてまたお客さんにも喜んで頂けるという好循環が生まれています。

つまり、同じ税理士資格であっても、節税対策や税務調査対策の知識や実績も違えば、扱える商品や手法も異なりますので、自然と差が出てくるのです。

売上が下がった時の対処法も準備しておくことが重要

法人化の際の不安要素として、

「今は良いがココナラの売上が下がってきた時に、法人の維持費が負担になる気がして踏み切れません」

という方もおられますが、弊社ではそのような際は法人を一旦休止させ、税金がかからないようにする手続きも可能です。

その他の不安として、通常は会社の設立には初期費用がかかりますが、弊社では無料で法人化して頂ける制度もご用意していますので、詳しくは以下の記事をご参照下さい。

▼ココナラなどネットビジネスの法人化のポイントについて、詳しくはこちらをご参照下さい。

ココナラの法人化のやり方について、無料で会社設立する方法や、設立費用や手続きの流れとタイミング、、また法人の種類やそれぞれのメリットとデメリット、補助金と助成金などを解説します。

ココナラの税務調査に強いかどうか?

どれだけ節税をしても、税務調査で否認されてしまっていては意味がありません。

ココナラのようなネットビジネスの場合、税務調査の際に「情報技術専門官」というそれらに詳しい調査官が同行することもよくありますので、一般の方はもちろん、対峙したことのない税理士の場合、その対応に困られるという話もよく聞きます。

実際、過去にあった例で言うと、既存の税理士に調査対応を依頼していたところ、2,000万円の追徴課税となり、その税理士も打つ手がないとのことで事業主さんも困られていましたが、弊社が代わって対応したところ、最終的に60万円で済んだこともあります。

数百万円の差は日常茶飯事ですが、頼む税理士が違うだけで、実に2000万円近くの利益が手元に残るかどうかが変わってしまうのが現実なのです。

▼ネットビジネスの税務調査や、具体的な対策法についてはこちらをご覧下さい。

毎月の無料相談会でも、せどりやアフィリエイト、物販などのネットビジネスをされている方の他、プログラマーやデザイナーさんなど、IT関係の税務調査について、フリーランス(個人事業主)の方や経営者さんからも、よくご相談を受 …

融資や資金繰りのアドバイスを受けられるか?

規模が拡大するにつれ、融資や資金繰りが大きく関わってきますが、それらに強い税理士であれば、事業拡大の後押しになるでしょう。

尚、助成金は本来、社会保険労務士等の専門分野になりますが、弊社のお客様はそれに特化した社会保険労務士に直接相談いただける環境を整えておりますので、常に最新の情報をご提供させて頂いております。

やってはいけない?ココナラに強い税理士の失敗しない選び方について

ココナラに強い税理士を選ぶ際のポイントを理解した上で、それらの条件に合う税理士を実際に選ぶ方法として、注意すべき点がありますので押さえておきましょう。

税理士紹介サイトの仕組みは知っておくべき?

最近は、税理士を見つける手段として、税理士紹介サイトやマッチングサービスというのがあります。

ただし、これらのサービスを利用する前に、そのビジネスモデルを理解しておかないと、思わぬ落とし穴にはまる可能性があるのです。

多くの紹介サイトは、税理士側から掲載料や契約成立時の手数料を受け取ることで運営されていますので、結果として、広告費を多く支払った税理士が目立つ位置に掲載されたり、上位に表示される仕組みになっています。

つまり、そのサイトの検索結果で上位表示されている税理士が、本当にあなたの望んでいる税理士であるとは限らないのです。

現に、当社にも多くの紹介サイトから掲載依頼のメールがたくさん届きますが、「広告枠」や「掲載費用」については書かれてあっても、肝心の税務スキルを問われたことは過去に一度もありません。

つまり、紹介文に記載されている「ネットビジネスに強い」といった文言も、実はただの自己申告なのです。

実際、紹介サイト経由で依頼をしたという方からご相談を受けることもありますが、内容を伺っていても、とてもネットビジネスに詳しいようには思えないものも多いのが実情です。

紹介サイトを使う際は、その背景を理解した上で、慎重に活用する必要があるでしょう。

実際の税理士事務所を確かめてみる

ネット上で気になる税理士事務所を見つけた際は、可能であれば契約前に、一度そのオフィスを訪れてみるのがおすすめです。

過去にご相談に来られた方で、

「ホームページを見た限り、ネットにも詳しく人気のある事務所のように思えたが、住所で検索してみると、実はシェアオフィスだったので不安になりやめました」

という方もおられました。

シェアオフィスやレンタルスペースだからといって必ずしも悪いとは思いませんが、税理士という職業の性質上、オフィスというのは顧客の機密情報や資料を保管・管理する場所でもありますので、一定の設備やセキュリティ対策が整っているかは重要なチェックポイントになってくるでしょう。

ネット上ではいくらでもよく見せられますが、本当にお客様から支持されている事務所は、実際それなりのところに構えているものです。

また事務所を直接訪問することで、税理士やスタッフの対応の様子も確認できますし、長く関係性を続けていけるかどうかの判断材料にもなるでしょう。

もし遠方に住んでいるなどの事情で訪問が難しい場合は、Zoomなどでオンライン面談でもある程度の雰囲気は掴めるかも知れません。

注意点としては、もしこちらから事務所へ訪問の希望を出しても断られたり、なぜか事務所以外(カフェなど)での面談を提案された場合は、何か理由があるのかも知れません。

できるだけネット上の情報だけで判断せず、できる限り実態を確認することが重要でしょう。

税理士変更をスムーズに進めるためのコツとは?

今の税理士に不満はあるけれど、なかなか言い出しにくい、という方も実際には多いようです。

長く付き合ってきた関係性や、気まずさを気にして変更をためらう気持ちはごもっともでしょう。

ただ今後、あなたの手元に残る利益の差や、ご自身がストレスなくビジネスに集中できる環境を考えると、税理士変更は重要な要素の一つと言えるでしょう。

なので、無理なくスムーズに税理士を変更するための実践的なポイントをご紹介します。

自分の中で何を優先したいのかを明確にする

ご相談を伺っていても、

「不満はあるけれど、変更するのが面倒でそのままにしている……」

という理由で、先送りされている方が結構おられます。

ただ、最初は少しのストレスだったのが、長引くことで溜まっていくだけでなく、場合によってはビジネスにおいて金銭的な不利益を被る可能性もあります。

ネットビジネスのことをよく理解されておらず、中途半端な処理をされていた結果、毎月10万円の損失だったのが、1年先送りするだけで120万円、5年で600万円、10年で1200万円の損失となります。

なので、まずはご自身にとって、

- 面倒を先送りして現在の税理士と関係を続けること

- ストレスなくビジネスに集中出来る環境

- 将来的なビジネスの成長と手元に残る利益の額

などの内、どれを重要視したいのか、その優先順位を考えてみるのも良いでしょう。

面倒だからと1通のメールを送らなかったことで、数十万から数千万円の損失を被るのであれば、もっと早くしておけば良かったと後悔されるかも知れません。

まずは、ご自身にとって何を優先したいのかを整理してみましょう。

税理士変更は業界的には特別なことではない

意外と知られていませんが、税理士の変更は決して珍しいことではありません。

業種やビジネスのステージが変われば、それに合わせた専門的な対応が必要になるため、見直しは自然な流れなのです。

大半の税理士はその点を理解しており、プロフェッショナルとして適切に対応してくれるでしょう。

中には文句を言われたり、引き継ぎに協力的ではないケースも稀にあるかも知れませんが、そういう場合こそ、変更して良かったと後に思われるかも知れません。

実際に変更を経験された方に聞くと

「ずっと面倒で先延ばしにしてたが、実際にやってみたらあっけなく終わった」

というケースがほとんどです。

案ずるより産むが易しと言いますが、実際にやってみると、そんなに不安に思うことではないと感じられることでしょう。

伝える時は丁寧に感謝のあるコミュニケーションを

既存の税理士へ変更を申し出る時は、感情的にならず、落ち着いた姿勢で穏やかに伝えることが円滑に進めるコツです。

不満が溜まっていたとしても、これまでの対応に対する敬意と感謝を表すことで、余計なトラブルを回避できます。

もしどうしても理由を伝えづらい場合は、

「縁故の都合上、どうしてもそこと契約しないといけなくなりまして……」

などの理由を用いるのもひとつの方法でしょう。

まとめ

今回は、ココナラに強い税理士を選ぶ際の見極め方や、失敗しない選び方について解説致しました。

節税対策や税務調査対策にしても、頼む税理士が違うだけで、手元に残る金額に大きな差が出て来てしまうが現実ですので、ビジネスで売上を上げることと同様に、慎重に税理士を選ぶことも重要になってくるでしょう。

▶具体的な節税実績や、無料での会社設立、無料節税シミュレーションについて見る >>> TOPページへ

※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。