この記事を書いている人

税理士 堀 龍市

ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役

税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)

有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。

自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。

●お問い合わせは無料です。ページ下部のメールフォームよりお気軽にご相談下さい。

弊社は2008年に創設したネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)ですが、最近ではネットを使ったビジネスや副業をされている方も多く、せどりや転売物販、YouTuberやアフィリエイトなど、全国の方から日々、それらの税金に関するご相談やお問い合わせが寄せられます。

実際、ネットビジネスは確定申告や税務調査において特有の対策もありますので、それらがきちんと出来ているかどうかで節税の効果や税務調査の結果にもつながり、将来あなたの手元に残る金額にも差が出る可能性もあります。

ただ中には

「今の税理士さんにネットビジネスの話をしても通じなくて……」

「知らない間に不利な処理をされていた事が分かりまして……」

といった相談者の方もよく来られます。

なので今回は、知らない間に損をしてしまわないよう、ネットビジネスの税金に強い税理士を失敗せずに選ぶ方法と、その注意点やポイントについて解説します。

▼以下の目次の知りたい内容をクリックすることでジャンプが可能です。

ネットビジネスの売上がいくらになれば税理士へに依頼すれば良い?

ネットビジネスの収益が増えてきたら、そろそろ税理士さんに頼んだほうが良いかなと悩まれる方は少なくありませんが、実際、売上がいくらぐらいになればお願いした方が良いですか?と聞かれることもよくあります。

これについては明確なラインがあるわけではなく、ビジネスの規模や日々の税務作業にどれだけ時間を割けるか、また依頼する税理士さんの節税の腕などによっても変わってきます。

ただ、目安がないと判断しづらいかと思いますので、弊社のお客様の傾向で言いますと、年間の売上が300万〜500万円を超えたあたりで税理士に依頼をされる方が多い印象です。

理由としては、より効果的な節税対策を行いたいという方の他、売上が増えるに伴って、日々の帳簿付けや領収書の整理、確定申告の準備といった税務作業の負担が増えてきますので、これらを全て丸投げできる税理士に依頼をすることで、ご自身は面倒な税務作業から解放されて本業のネットビジネスに集中でき、また税理士費用も経費として計上できますので、結果的に節税にもつながります。

ただし注意すべき点として、すべての税理士事務所が丸投げに対応しているわけではなく、日々の税務作業は自分でやらないといけないところも多くあることと、人気の高い事務所ほど早い段階で受付が終了してしまう傾向がありますので注意が必要でしょう。

お陰様で、弊社も毎年確定申告シーズンを待たずに、前年の末ごろには受付を締め切らせて頂いておりますが、ネットビジネスの確定申告は、仮に年の途中から依頼をしても1年分の処理が必要になるため年間分の費用がかかることから、確定申告の時期とは関係なく、まだ枠のある出来るだけ早い時期に申し込まれる方も多くおられます。

毎年、確定申告の期限直前になって「今からでもお願いできますか……?」という切実な相談が寄せられますが、実務作業ですのでなかなか難しいのが現実です。

なのでなるべく早く申し込まれるのが良いでしょう。

▼ネットビジネスの確定申告の正しいやり方についてはこちらをご覧下さい。

ネットビジネスの確定申告について、いくらになれば必要か、手順や必要書類、経費や申告書の書き方などについて解説します。

ネットビジネスに詳しい税理士の費用の相場について

ネットビジネスの確定申告や税務作業を税理士に依頼をする際、その費用や内容はお願いする税理士事務所によって異なりますが、料金の相場については、おおよそ月額1万円〜5万円程度、年間で12万円〜60万円ほどが一般的でしょう。

ただし、この金額に含まれるサービス内容は事務所によって異なり、特に料金が安めに設定されている税理士事務所に多いのが、日々の帳簿入力や領収書の整理といった税務作業は自分で行わなければならないところも多く、もし依頼できたとしても、別料金が発生することが少なくありません。

なので、金額の数字だけを見て判断するのではなく、どこまでの業務が料金に含まれているのかを必ず事前に確認しておくことが大切です。

特に、税理士費用は経費として計上できますので、変にケチって自分の作業負担が増えてしまうより、希望するサービスが全て含まれているところをしっかりと選ぶ方が、長くビジネスを続けていく上でも大切になってくるでしょう。

税理士に依頼するメリットとデメリットについて

ネットビジネスに強い税理士の選び方の前に、まずは税理士へ依頼することによって得られる一般的なメリットとデメリットについて理解しておきましょう。

面倒な税務作業の負担を軽減できる

確定申告の時期が近づくと、

「そろそろ領収書を整理して確定申告の準備をしなきゃなぁ……」

という悲痛な声を聞かれたことのある方も多いと思いますが、弊社のクライアント様に聞いても、ご自身で確定申告をされていた頃は、それが終わるまでは頭のどこかに常にあり、ネットビジネスに集中できなかったという方も多くおられます。

ただ、税務作業に追われて本業のネットビジネスに集中できないのは本末転倒でしょう。

こうした負担を減らすため、日々の記帳作業や領収書の整理、確定申告書の作成、また法人であれば決算処理まで一括で、丸投げで依頼できる税理士にお願いをすることで、本業に集中できる時間が増え、結果的に売上アップにも繋がるでしょう。

ただし先ほども申しましたが、すべての税理士が丸投げ対応してくれるわけではなく、特に安価な事務所では日々の記帳や領収書整理を自分で行う必要があるところもありますが、それだとあまり依頼をするメリットがなくなってしまうでしょう。

税理士費用は経費として計上できますので、料金の安さだけで判断するのではなく、実際に選ばれる際は最低でも

- 日々の税務作業から申告まで全て丸投げで依頼できるか

- ネットビジネスの知識や実績が豊富か

- ネットビジネスの節税や税務調査に強いか

これらを事前に確認されるのが良いでしょう。

節税のアドバイスが受けられる

税理士に依頼するメリットとして、節税に関するアドバイスを受けられることが挙げられるでしょう。

ただあまり知られていないことですが、実は税理士によって節税対策のスキルには差があります。

税理士は国家資格なので誰に依頼をしても大差ないと思われがちですが、特に節税対策や税務調査対策というのは試験にも出ませんので、税理士資格を取ってから、その方がどれだけ日々研究し、実践で腕を磨いてきたかによって大きな差が生まれるものです。

つまり、ネットビジネスの売上が同じでも、どの税理士に依頼をするかによって、将来あなたの手元に残る金額に差が出て来てしまうのが現実ですので、ビジネスの判断と同じぐらい、税理士選びもしっかりと見極める必要があるというわけです(見極め方は後述します)。

また注意点として、最近ではYouTubeでも節税の情報がたくさんありますが、中には再生数を増やすことが目的で、実際の現場に触れているものから見ると、かなりリスクが高いと感じる内容も存在します。

なのでそのまま鵜呑みにせず、信頼できる税理士と相談の上、実践することが重要になってくるでしょう。

資金調達のサポートが受けられる

事業拡大に向けて銀行融資を受ける時などに、税理士のサポートを受けることが出来ます。

多くの場合、必要な書類作成を依頼することが出来ますが、クライアント様のお話を伺っていると、いざ自分で銀行に行くとなると、もし対応を間違えたり、失敗したらと思うと不安ですという方が多くおられましたので、弊社では書類作成だけに留まらず、当事務所まで銀行の融資担当者に来ていただき、税理士同席の上で初回の面談を受けていただけるサービスをご用意しています。

これにより、クライアント様からは、

「同席していただいたお陰で安心して面談を受けられた」

という感想をいただき、銀行の融資担当者からも

「日頃から税理士さんがしっかりと会計を見て下さっているのが分かり、こちらも融資を通しやすいです」

というお声を頂いていますので、お互いにとってメリットのあるサービスなのかなと自負しております。

ちなみに、銀行融資は担当者が決められるものではなく、上司である融資部長の決裁が必要になりますが、それが下りやすいよう有利な条件を担当者に伝えることにも一役買っているようです。

税務調査の対応を任せられる

税務調査が入った時に、顧問税理士がいれば対応をお願いできますが、いない場合はご自身で対応することになります。

ただし相手もプロですので、素人が太刀打ちするのはなかなか難しいでしょう。

特にネットビジネスの場合は、通常の調査とは異なり「情報技術専門官」というそれらに詳しい専門の調査官が同行するケースも多く、鋭い指摘や追求をされることもよくありますので、税務の素人はもちろん、一般の税理士さんでも対応に困られることも多いようです。

これまでネットビジネスに関する税務調査に何度も対応してきた経験から、弊社のクライアント様には日頃の税務処理の段階で、それらを見越した対策を行わせて頂いておりますが、ネットビジネスの税務調査に強い税理士に依頼をすることが出来るかどうかで、将来、手元に残る金額に大きな差が出ることも多々ありますので、予め知っておくことが重要でしょう。

▼ネットビジネスの税務調査の実態と対応策についてはこちらをご覧下さい。

毎月の無料相談会でも、せどりやアフィリエイト、物販などのネットビジネスをされている方の他、プログラマーやデザイナーさんなど、IT関係の税務調査について、フリーランス(個人事業主)の方や経営者さんからも、よくご相談を受 …

税理士に依頼をするデメリットについて

税理士に依頼をする最大のデメリットは、税理士費用が発生することでしょう。

特に青色申告の方や法人の場合は、税務処理が煩雑になりますので税理士に任せることになるかと思いますが、税理士費用は経費として計上でき、売上から差し引くことが出来ますので、実際には節税効果を考えるとあまりデメリットにはならないでしょう。

結果的に、面倒な税務作業を丸投げすることが出来れば、ご自身で行っていた時よりもネットビジネスにかけられる時間が増えることで、より売上アップに繋がるとも言えるでしょう。

ネットビジネスで税理士に依頼する主なタイミングとは?

ネットビジネスを行っていく上で、どの段階で税理士に相談すれば良いのだろう?と悩まれる方は少なくありません。

ここでは、ネットビジネス事業者が税理士に依頼するよくあるタイミングについて解説します。

ネットビジネスを始めると同時に

ネットビジネスを始めた当初は、集客や販売作業に集中される方は多くても、税金のことについては後回しにされる方も多いでしょう。

ただ売上が伸びてくるに連れ、日々の帳簿作成や経費や領収書の管理、確定申告の準備などの税務作業が増えて来ます。

そのため、早い段階から税金のことは税理士に任せてしまい、自分はネットビジネスに専念される方が多くおられます。

青色申告への変更を考えるタイミングで

ネットビジネスが軌道に乗り、白色申告から青色申告への切り替えを検討される際に税理士に依頼をされるケースも多く見られます。

青色申告には65万円の特別控除など節税効果がありますが、複式簿記に基づく記帳などが必須になります。

だからと言って、そのために事業者さんが一から簿記の勉強をされるのは大きな負担になりますが、税理士費用は経費として計上できますので、青色申告のタイミングで依頼をすることで、税理士費用と65万円の控除の両方を差し引けることから、このタイミングで依頼をされる方が多くおられます。

消費税の課税事業者になるとき

年間売上が1,000万円を超えて消費税の納税義務が発生するタイミングや、インボイスの登録事業者になる時に税理士と契約される方も多くおられます。

特にインボイス制度や電子帳簿保存法への対応等は専門知識が不可欠ですが、もし不備があると税務署から指摘をされる可能性もあり、実際、近年の税務調査では、インボイスのミスに関する指摘が頻発しており、消費税の仕入額控除が認められないケースもあるようですので注意が必要です。

▼ネットビジネスでインボイス登録が必要かの判断基準についてはこちらをご覧下さい。

ネットビジネスの確定申告について、いくらになれば必要か、手順や必要書類、経費や申告書の書き方などについて解説します。

法人化を考えるタイミングで

個人事業として収益が増えて来ると、節税や社会的信用を目的に法人化を検討する人が多くおられます。

ただし法人化後は法人税の対象となり、決算など、より複雑な税務処理が必要になることから、税理士と契約されるのが一般的です。

また注意点として、法人化しただけで節税などの効果が自動的に現れるわけではなく、顧問税理士がそこからどれだけ効果的な対策を行えるかによって、将来、会社に残る額に大きな差が出て来ることになりますので、ネットビジネスの税務実績の多さや、節税スキルの高い税理士と契約できるかどうかが重要になってくるでしょう。

▼法人化には通常、費用がかかりますが、無料で法人化する方法もありますので詳しくは以下をご参照下さい。

ネットビジネスで起業された方が、個人事業主から法人化をする際のやり方や必要書類、注意点や無料で会社設立する方法などのポイントをご紹介します。

税務調査を見据えて

節税を気にされる方は非常に多くおられますが、どれだけ節税対策を行っても、税務調査で否認されてしまっては意味がありません。

つまり、節税対策と税務調査対策というのは車で言うと両輪なので、どちらか一方が欠けても上手く進まないのです。

特にネットビジネスの税務調査では「情報技術専門官」と呼ばれる、それらに詳しい専門の調査官が同行することも多くあり、一般的な事業の調査とは異なる対応がが求められますので、税務素人の方はもちろん、税理士でもそれらに詳しくない方だと困られる方も多いようです。

つまり、ネットビジネスに強い税理士というのは、節税だけでなく、あなたの収益や資産を守る用心棒のような存在でもあるのです。

現在の税理士に不満を抱いたとき

すでに税理士と契約していても、以下のような理由で他の税理士事務所への変更を考えられる方も少なくありません。

- ネットビジネスに詳しくなく話がかみ合わない

- 節税や税務調査への対応が弱い

- 専門用語が多く相談しづらい

- 毎月の訪問が負担

税理士によって、専門分野や節税や税務調査対策の腕に違いがあることはお伝えしましたが、その他にも契約するにあたって、どれだけ円滑にコミュニケーションが取れるかというのも重要になってくるでしょう。

まず話しやすさということで言うと、「税理士先生」と恐縮される方も多くおられますが、例えば弊社ではより気軽に何でも相談していただけるよう、税理士に対して先生と呼んで頂くことはご遠慮いただいております(笑)。

また環境面においても、従来型の事務所では、紙の領収書や資料を事務所まで持参したり、毎月訪問してやり取りが必要なところも多くありますが、ビジネスはオンラインでやっているのに税金のことがアナログだと負担に感じられる方も多いでしょう。

最近では便利なシステムも色々とありますので、例えば弊社の例ですと、普段のやり取りは基本的にチャットで行っておりますので、何か疑問や分からないことがあれば、スマホやパソコンからすぐに質問していただけますし(もちろん対面やメール、お電話やZoomなどでも可能です)、

領収書や明細などの資料も、紙の物は専用の封筒に入れて投函していただくか、写メやPDFなどの画像データで送っていただければ、こちらで仕訳をしますので、ご自身で領収書の整理をしていただく必要もありません。

また対応している銀行等なら、最新のクラウドシステムを導入していますので、口座明細を送っていただく必要すらありません。

なので、事務所に訪問されて対面でじっくり話をしたいという方はお越しになられますし、全てオンラインで手軽に済ませたいという方は、全てチャットで済まされる方も多くおられることから、弊社は大阪に拠点がありますが、関東圏のお客様が最も多く、北は北海道から南は沖縄の離島まで顧問実績がございます。

つまり、ご自身のご希望やライフスタイルに合わせて自由に選べる環境が整っているかどうかも、パートナーとして付き合っていく税理士選びでは重要になってくるでしょう。

ちなみに、女性のお客様でご希望であれば、女性スタッフが担当させて頂くことも可能ですのでお気軽にお申し付け下さい。

税理士というのは上下関係ではなく、お客様のビジネスをより発展させていく伴走者のようなものだと弊社では考えていますので、税金面でのサポートはもちろん、スムーズにコミュニケーションが取れる環境作りも重要だと感じています。

ネットビジネスに強い税理士を選ぶ際の9つのポイントとは?

ネットビジネスを長く続けていくためには、収益をアップさせるだけでなく、税金面で損をしてしまうことのないよう、それらに強く実績の多い税理士を選ぶことが重要になってきます。

そこで、ネットビジネスに強い税理士を選ぶ時に確認すべき9つのポイントについて解説します。

1. ネットビジネスやその税金について詳しいかどうか

ネットビジネスには色々なものがありますが、例えばせどりや物販ならAmazonやヤフオク、アフィリエイトなら各ASP、YouTuberならGoogleなど、間にそれぞれのプラットフォーム業者が入るケースが多くあります。

それらの仕組みに詳しくない税理士だと、何度も説明をする必要があったり、不要な処理を求められるケースや、税務上のミスが生じる可能性もあるでしょう。

実際に弊社へ相談に来られた方のお話を伺っていると、

- ネットビジネスの説明を毎回しなくてはならない……

- 実は不要な帳簿作業をさせられていた……

- 不利な税務処理をされていることが分かった……

という方も少なくありません。

国家資格を取った税理士に任せているのにそんなことがあるの?と思われるかも知れませんが、実際によくあるケースですので、最低限ネットビジネスの話が通じて、それらの申告実績が多くあるかどうかは確認しておかれるのが良いでしょう。

2. 丸投げで記帳作用や確定申告を任せられるか

格安の事務所に多いのが、依頼をしたのに、日々の記帳作業や領収書の整理は自分でやらないといけないというスタイルです。

それだと結果的にオーナーの時間が取られ、本業に集中できない状況に陥ることになりますので、ネットビジネスにかけられる時間が減ることになり、売上が下がってしまっては本末転倒でしょう。

税理士費用は経費に計上できますので、変にケチって本業にかけられる時間が削られるより、面倒な作業は全て丸投げで依頼をして、ご自身はネットビジネスに専念されることが売上アップにも繋がるでしょう。

3. ネットビジネスの申告実績が豊富か

先ほども少しお伝えした通り、Amazonや楽天、ヤフオクやA8.netなど、ネットビジネスに関わるプラットフォーム業者やASPはたくさんありますが、業者ごとに手数料や消費税の扱いが異なりますので、実績が少ない税理士だと把握していないことも多いようです。

ただここは、税務署がよく指摘をしてくるポイントにもなり、業者側の規約もよく変わりますので、常にアンテナを張っておく必要がある部分になります。

4. 業者の資金の流れを正しく理解しているか

前項とも繋がる部分ですが、プラットフォームごとに売上や支払いのタイミングは異なりますので、ここを把握していないと税務署から指摘されることになります。

分かりやすい例だと、締め日や支払日も業者によって違いますので、同じ処理をしてしまうと間違いになります。

ここも税務署がよく指摘してくるポイントになりますので、弊社ではミスが起きないよう、それらをまとめたデータベースを作成し、スタッフが共通して把握できるよう努めています。

5. 税理士費用とサービスのバランスはどうか

上記でもお伝えしましたが、税理士費用の安さだけで選んだ結果、ネットビジネスの話が通じなかったり、本来不要な作業をずっとやらされていたり、適切な税務処理がされていなかったというケースがよくあります。

税理士費用は経費として計上できますので、料金と自分が望むサービスのバランスがしっかりと取れているかどうかを見極める必要があるでしょう。

6. 負担なくやり取りできる環境が整っているか

税理士に依頼をしても、最低限、やり取りをする必要が出て来ますが、そんな時に出来るだけご自身の負担にならない環境が整っているかも重要になってくるでしょう。

様々なツールを使えば、わざわざ事務所まで行かなくても、Zoomなどのオンラインで対応することも可能ですし、チャットやメールなどでもやり取りは出来ますので、それらを自由に選べる環境があるかどうかも大切でしょう。

7. ネットビジネスの節税や法人化に強いか

ネットビジネスの収益が伸びてくると法人化を検討される方も増えてきます。

ただ、法人化しただけで自動的に節税できるわけではなく、税理士の節税スキルによって大きな差が出るのが現実です。

一例を挙げると、世の中には大手の企業が扱う合法な節税商品というのがありますが、法律によりCMや広告などを使って公に宣伝することが規制されています。

また、金融庁に登録のある担当者しか営業や販売が出来ないことから、誰でも扱えるものではありません。

そこで、企業も販売するために、信頼できてスキルの高い仲介相手と組むことが必要になってくるわけですが、これまで培って来た信頼関係や税務実績等が評価され、また多くのお客様から実際に喜んで頂けている弊社へは、良い商品や情報が自然と集まって来くるという好循環が生まれており、そこから更にお客さんに喜んで頂ける仕組みが出来上がっています。

つまり同じ税理士資格でも、できる対策や節税スキルにも違いがありますので、誰に頼むかで差が出てくるというわけです。

8. ネットビジネスの税務調査に長けているか

どれだけ節税しても、税務調査で否認されれば無意味です。

ネットビジネスの調査では「情報技術専門官」というネットビジネスに詳しい専門官が同行することもよくあり、対応する税理士の腕によって、結果的に数百万円から数千万円の差が出ることも実際にあります。

つまり、同じ売上を上げていたとしても、どの税理士に依頼をするかどうかで手元に残る金額に差が出ることになりますので、慎重に選ぶ必要があるでしょう。

▼ネットビジネスの税務調査の詳細と具体的な対応策についてはこちらをご覧下さい。

毎月の無料相談会でも、せどりやアフィリエイト、物販などのネットビジネスをされている方の他、プログラマーやデザイナーさんなど、IT関係の税務調査について、フリーランス(個人事業主)の方や経営者さんからも、よくご相談を受 …

9. 融資や補助金への対応

ネットビジネスを拡大させるにあたって、銀行融資などの資金調達が必要になるケースもあるかと思いますが、それらに強い税理士であれば適切なサポートを受けることが出来ます。

通常、税理士に頼めるサポートは資料の作成等が一般的ですが、弊社では更に一歩先のサービスとして、一人で銀行に行くのが不安な方のために、弊社へ銀行の融資担当をお呼びして、税理士同席の下、初回の面談を受けてもらえる環境を整えていたり、助成金に関しても、それに特化した社会保険労務士に直接相談いただけるサービスも行っていますので、そのような環境があるかどうかも判断材料になってくるでしょう。

税理士と公認会計士の違いは?ネットビジネスはどちらに依頼すべき?

よく、税理士さんと会計士さんって何が違うんですか?と聞かれることがありますが、結論から言えば、それぞれ担う独占業務や専門分野の違いになります。

なので、ご自身の目的に寄って選ぶことが大切になってくるでしょう。

税理士の業務内容と特徴について

税理士は、主に税金に関する手続きや業務を専門とする国家資格者です。

法人税や所得税、相続税などの申告書の作成の他、節税対策のアドバイスや、税務調査の立ち合いといった業務を担当します。

これらは法律上「税理士の独占業務」とされ、資格を持たない者が行うことは認められていません。

公認会計士の業務内容と特徴について

公認会計士は、企業の財務情報が正確であることを第三者の立場から確認し、信頼性を保証する専門家です。

特に上場企業や大手企業のクライアントが多く、投資家や取引先に向けた財務諸表の監査を担います。

この「監査業務」は、公認会計士だけに認められた独占業務となります。

ネットビジネスは税理士と会計士のどちらに依頼すれば良い?

どちらに依頼をすべきかは、その目的やニーズによって異なります。

例えば、税務申告や節税のアドバイス、日々の会計処理を任せたい場合は税理士が良いでしょう。

一方で、資金調達を見据えたIPOの準備や企業の財務諸表の監査などは、公認会計士に依頼するのが良いかと思います。

会計士が税理士業務を行っているケースは?

実際には、公認会計士でありながら税務業務を行っている方も多くおられます。

これは、かつての税理士不足を補うために、公認会計士試験の合格者は、税理士試験に合格していなくても登録するだけで税理士業務を行えるという制度によるものです。

ただ、税理士と会計士では試験の内容や専門領域が異なりますので、以前からこの制度には賛否があり、この制度だけを見て「会計士は税理士よりも格上だ」と誤解されている方も多くおられますが、実際には業務内容や専門分野の違いで、上下の関係ではありません。

税理士のスキルや専門分野にも違いがある?

税理士と会計士の違いについてお話ししましたが、実は同じ税理士資格を持っていても、得意分野や実務スキルには違いがあります。

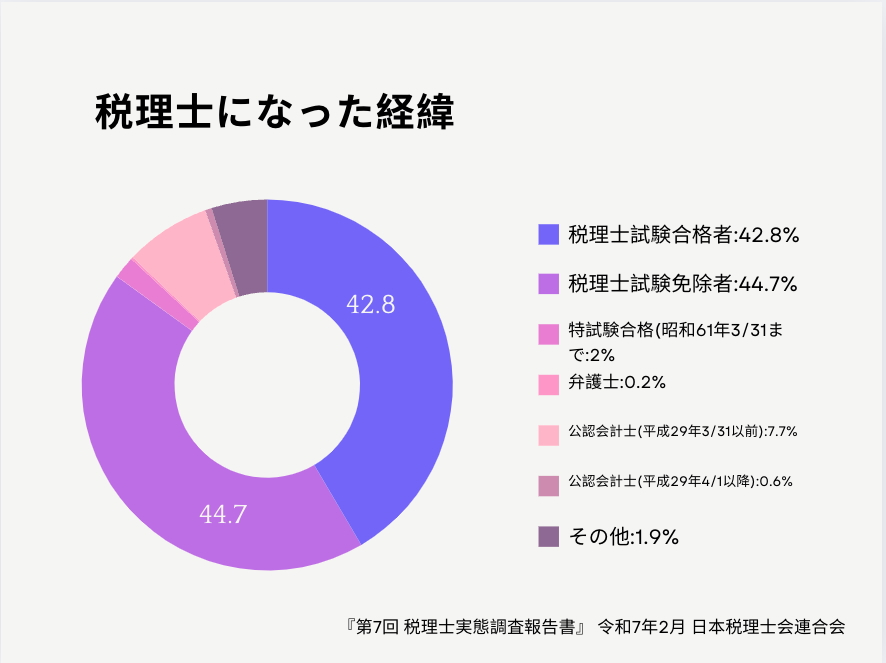

こちらでもご紹介している通り、税理士資格の取得方法は複数あり、国家試験合格者もいれば、一定条件で試験免除を受けて資格を取得した人もいます。

実際、令和7年度の統計では、試験合格ルートは42.8%、免除ルートは44.7%と、むしろ試験に合格されていない人の方が多数派となっています。

税理士資格の取得方法が複数あること自体が悪いとは思いませんが、弊社へ相談に来られた方のこれまでの税務資料を拝見させて頂くと、

「税理士が対応していたハズなのに、なぜこんな不利な処理がされてるんだ……?」

と感じることも残念ながら結構あります。

また、税理士試験は選択制で、会計科目2つ+税法科目3つの計5科目に合格する必要がありますが、中には「実務ではあまり使う機会がないが、合格しやすい科目」というのが存在し、合格するためにそれを選んで受験するとうケースも珍しくありません。

ただ、お客様の役に立てない科目で合格しても意味がないという理念から、弊社のスタッフが受験する時には、実務でお客様の役に立つ科目を選ぶよう指導しています。

実際、税理士選びの時に、「どのルートで資格を取得したのか」「どの科目に合格しているか」を直接聞くのはなかなか難しいかもしれませんが、ホームページ上で公表している税理士もいますすし、そういった背景を知っておくことは、税理士選びにおいても重要になってくるでしょう。

(参考までに、弊社代表の堀は「法人税」「消費税」「相続税」「簿記論」「財務諸表論」に合格しており、社員の税理士は、「所得税」、「消費税」、「相続税」、「簿記論」、「財務諸表論」に合格し、専門的な内容や細かなポイントは、やはりその科目に合格しているかどうかでも差が出ますので、それぞれに補完し合ってクライアント様のサポートに努めております)。

危険?ネットビジネスに強い税理士選びで失敗しやすい方法とは?

ネットビジネスに強い税理士を選ぶ際、最近ではネットを使って探される方も多いでしょう。

ただ、一見便利に思える探し方でも、仕組みを理解していないと後に後悔してしまうことも起こり得ます。

そんなことにならないよう、よくある失敗しやすい選び方と対策について解説します。

税理士紹介サイトは注意が必要?

最近では「税理士紹介サイト」や「マッチングサービス」を通じて専門家を探される方もおられるでしょう。

地域や専門分野など、条件を入力するだけで候補が表示されるため一見とても便利です。

ただ、この仕組みを理解せずに利用してしまうと、返って失敗してしまう可能性もあるので注意が必要です。

というのも、税理士紹介サイトの多くは、税理士からの掲載料や契約成立時の手数料によって運営されていますので、サイト上位に表示されるのはあなたが本当に望んでいる税理士とは限らず、単に広告費を多く払っている事務所が、目立つ位置に表示されるというケースも珍しくありません。

さらに、検索した結果出てきた「ネットビジネスに強い」等のキャッチコピーも、税理士の自己申告で登録されているケースがほとんどなので、実際の経験や実績を確認されることはまずありません。

実際、弊社にも多くの税理士紹介サイトから掲載依頼が届きますが、その内容は広告料や掲載料の話ばかりで、顧客が本当に求めるスキルや実績に関するヒアリングや確認は、これまで一度もありませんでした。

これでは本当にお客さんが望まれていることと合致しないとの理由から、弊社ではこれまで有料の紹介サービスには一切登録を行っていません。

弊社へ相談に来られた方のお話を伺っていても、

「紹介サイトでネットビジネスに強い税理士さんと契約したものの、ちゃんと話が通じず、満足できるサポートを受けられませんでした」

という声も少なくありません。

もしどうしても利用されるのあれば、紹介サイトの仕組みとビジネスモデルを理解した上で慎重に行うことが必要でしょう。

リアルな事務所を確認してみる

インターネットで検索してみて、もし好印象を持った税理士事務所があった時は、可能な限り実際のオフィスを確認してみられることをおすすめします。

以前、相談に来られたお客様で、

「ホームページ上ではネットに詳しく信頼できそうに見えたので、実際に行ってみようと住所をGoogleで調べてみたら、実はシェアオフィスだったので不安になってやめました……」

という方もおられました。

必ずしもシェアオフィスが悪とは思いませんが、ネット上ではいくらでも良いように書けてしまいますので、リアルな実態を確認することは非常に大事です。

特に税理士事務所というのは、面談を行うだけでなく、お客様の重要な書類やデータを扱う場所になりますので、少なくても一定以上のセキュリティや設備が整っている必要はあるでしょう。

不必要に豪華にしたり華美である必要は全くありませんが、本当にお客様から支持されている事務所の多くは、やはりそれなりのところに事務所を整えているものです。

また、実際に訪問することで、税理士本人の雰囲気やスタッフの対応など、ネットでは分からないリアルな雰囲気を感じることもできます。

もし遠方でどうしても直接行けない場合は、Zoomなどのオンライン面談でもある程度の雰囲気は掴めるでしょう。

万が一、こちらから「事務所に伺いたい」と伝えた際に「では近くのカフェで」等と断られてしまった場合は、もしかしたら、来て欲しくない何らかの理由があるのかもしれませんので注意が必要でしょう。

失敗を防ぐためには、ネット上の情報だけに依存せず、できるだけ自分の目で実際に確認してみられることをお勧めします。

税理士変更を円滑に行うためのポイントとは?

既に税理士と契約しているものの、その対応やサービスに不満があり、変更を考えられている方も少なくないでしょう。

ただ、「長年の付き合いもあるし言いづらい」「変更した方が良いのは分かっているが面倒臭い」といった理由で、ズルズルとそのままにされている方も多いかも知れません。

少し話しづらいぐらいであればさほど問題にならないかも知れませんが、実際には不要な作業をずっと強いられていたり、いい加減な処理をされているケースもあり、それだと将来的に不利益を被ることにもなりかねませんので、適切なタイミングで税理士を変更することはとても重要になってきます。

なので、できるだけトラブルを避けてスムーズに変更を進めるためのコツをご紹介します。

まずは自分にとっての優先事項を整理する

税理士を変更したい、した方が良いとは分かっていても、面倒だし言い出しづらい、と先延ばしにされている方もおられるでしょう。

ですが、その小さな不満が積み重なると、業務の効率が落ちたり、適切な税務処理がされていないことで、資金的にもロスが起こる可能性もあるでしょう。

例えば、ネットビジネスに詳しくない税理士に頼んでしまった結果、適切な処理が出来ておらず、もし毎月10万円のロスが出ていたとしたら、1年間で120万円、5年で600万円、10年で1200万円の損失が出る可能性もあります。

なのでまずは、自分が何を大切にしたいのか、優先順位をはっきりさせることが大切でしょう。

- 面倒なので今の税理士との契約をズルズルと続けていく

- ストレスなく本業に集中できる環境を整える

- 長期的な事業の発展と手元に残る資金を最大化したい

などについて、客観的且つ冷静に優先順位を判断してみて、どれから手を付けるべきかを考えてみられるのも良いでしょう。

たった一通のメールを送らなかっただけで、数年後に数百万円の損になってしまい、「あの時に行動しておけば……」と後悔してしまわないよう、冷静に判断してみられることをお勧めします。

税理士の変更は特別なことではない

意外に思われるかもしれませんが、税理士を変更することはビジネスの世界ではよくあることです。

事業の規模拡大や業態の変化等に合わせて、より適切な専門家を選ぶのは自然なことですし、多くの税理士もその点をわきまえていますので、実際には、変更を伝えても冷静に受け止め、円滑に対応してくれるケースがほとんどです。

もちろん、中には急に機嫌が悪くなったり、無理に引き留めようとする方もいるかも知れませんが、そんな時こそ「変更して良かった」と思えるでしょう

実際に税理士を変更された方からは、「思った以上に簡単だった」「もっと早く動いておけば良かった」という声が大半です。

つまり、税理士変更は珍しいことではなく、スムーズに進められることがほとんどです。

感謝を伝えることが円滑な引き継ぎのカギ

今の税理士さんに変更の意思を伝えるときは、感情的にならず、できるだけ冷静かつ丁寧に伝えることが大切です。

たとえ不満があったとしても、これまでのサポートに対する感謝を表すことで、関係の悪化を避けるだけでなく、引き継ぎもスムーズに進みやすくなるでしょう。

それでも変更を伝えづらい時には、

「どうしても断れない縁故ができてしまいまして……」

といった理由を用いることで、角を立てずに伝えることも出来るでしょう。

まとめ

今回は、ネットビジネスに強い税理士を失敗せずに選ぶ方法について、具体的に解説しました。

ネットビジネスが軌道に乗って売上が増えてきたとしても、どの税理士に依頼をするかで、将来あなたの手元に残る金額に差が出て来る可能性もありますので、適当に選んでしまわず、あなたの希望に添った税理士をしっかりと見極められることも、ビジネスの発展に繋がるでしょう。

▶具体的な節税実績や、無料での会社設立、無料節税シミュレーションについて見る >>> TOPページへ

※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。