この記事を書いている人

税理士 堀 龍市

ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役

税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)

有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。

自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。

●お問い合わせは無料です。ページ下部のメールフォームよりお気軽にご相談下さい。

最近では本業や副業に関わらず、ブログを使ったアフィリエイトや物販、デジタルコンテンツ販売や『note』などの購読料で利益を得ている方も多いかと思いますが、ネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)である弊社へも、全国のブロガーさんから税金に関する問い合わせや、顧問契約のお申し込みを日々いただいております。

中にはブログ運営に関しては勉強したものの、税金についてはよく分からないという方や、面倒な税務処理は全てプロに丸投げしてブログ運営に専念したい方、また売上が増えてきたのでより効果的な節税を求めて相談しに来られる方も多くおられますが、お話を伺っていると、

「知り合いの税理士に相談したんですが、ブログ運営の話が通じず、専門の方に聞いて下さいと言われたのでこちらへ来させて頂きました」

とおっしゃる方も少なくありません。

ちなみに、税理士は誰に依頼をしても同じだと思われがちですが、特にブログ運営などのネットビジネスにおいては、特有の対策も必要となり、それらに強い税理士に依頼できるかどうかで、将来あなたの手元に残る金額に差が出ることも大いにあり得ます。

そこで今回は、ブログの税金に強い税理士を失敗せずに選ぶ方法や、気を付けるべきポイント等について解説致します。

▼以下の目次の知りたい内容をクリックすることでジャンプが可能です。

ブログ収入がいくらになれば税理士に相談すべき?

ブログ収入が増えてくると、税理士に頼んだ方が良いかな?と悩まれる方は多いでしょう。

ただ、実際のところ「売上が○○円を超えたら税理士に依頼すべき」という明確なラインは存在しません。

事業の規模や、ご自身が日頃の税務作業をどこまで行うことが出来るか、さらに依頼する税理士の専門性や節税の腕によって最適な基準は違って来ます。

税理士に依頼を検討する売上額について

一律の基準はないものの、目安がないと判断しづらいかと思いますので、弊社クライアント様の例を挙げますと、おおよそ年間売上が300万円〜500万円を超えたあたりで税理士への依頼を検討される方が多い印象です。

目的としては節税はもちろん、日頃の帳簿作成や領収書の整理、確定申告書の作成など面倒な作業を丸投げして、ご自身はブログ作成やマーケティングに専念したいという方も多くおられます。

また、税理士費用は経費として計上できますので、面倒な税務作業の負担を軽くしながら結果的に税金も抑えられるというメリットがあるでしょう。

ブログの税金に強い税理士を選ぶ際に押さえておきたい3つの注意点とは?

税理士に依頼をする際はいくつか注意すべきポイントがあります。

まず、全ての税理士が日常的な記帳作業や領収書の整理などを代行してくれるわけではなく、確定申告のみに対応という事務所も多いため、日々の作業は自分でやらないといけないケースも少なくありません。

次に、人気や実績のある税理士ほど早い段階で募集枠が埋まる傾向があります

(弊社もお陰様で、毎年確定申告の期間を待たずに、前年末には受付を締め切らせて頂いております)。

ちなみに、年の途中から依頼した場合でも、申告するには1年分の会計データを整理して処理する必要がありますので、依頼料も1年分発生しますし、確定申告の直前に申し込んでも間に合わないことから、断られることもありますので、なるべく早めに行動されるのが重要でしょう。

▼ブログ収入の確定申告の具体的なやり方についてはこちらをご参照下さい。

ブログ収入など副業の確定申告について、そのやり方や経費と必要書類、注意すべきポイントなどについて解説します。

ブログの税金に強い税理士の料金相場について

ブログの収益が増えてきた段階で税理士に依頼をされる方は多いですが、実際にどの程度の費用がかかるのか気になるところでしょう。

料金は依頼内容や税理士事務所によって差がありますが、一般的な目安としては月額1万円〜5万円前後、年間で12万円〜60万円程度と考えておくと良いでしょう。

ただし、検討する際に注意したいのは、その金額にどこまでの業務が含まれているのかという点です。

例えば料金の安い事務所に多いのが、確定申告のみの対応で、日頃の面倒な税務作業は自分で行わないといけないところも多く、その場合はブログ運営にかけられる時間を削って、税務作業を行わないといけませんので、税理士に頼むメリットをあまり感じられないかも知れません。

ブログ運営で税理士に依頼するよくあるタイミングとは?

ブログ収入が増えてくると、どのタイミングで税理士に依頼をすべきか迷われる方も多くおられます。

ここでは税理士に依頼をするよくあるタイミングと、その理由について解説します。

ブログ運営を始めた段階で

ブログを立ち上げたばかりの頃は、記事の執筆やマーケティング、ブログ運営の仕組みづくり等に追われて、税金のことまで手が回らないという方も多くおられます。

ただ、収益が伸びていくと比例して帳簿作成や領収書整理などの負担も増えるため、早い段階で税理士に依頼をしてブログ運営に専念される方も少なくありません。

青色申告を検討するタイミングで

ブログ収入が増えて来ると、個人事業でも、より節税効果の高い「青色申告」を検討される方が多くおられます。

ただ、青色申告は複式簿記や、貸借対照表や損益計算書などの作成が必要になりますが、かと言ってそこから簿記の勉強を始めて自分で青色申告を行うには負担が大きいでしょう。

尚、青色申告では最大65万円の青色申告特別控除を使って節税できるのと、税理士費用も経費として計上できますので、結果的にご自身で申告されるよりも時間的・費用的にもメリットが大きいでしょう。

消費税の課税事業者になるタイミングで

年間売上が1,000万円を超えると、消費税の課税対象となり、またインボイス制度への登録も考える必要があります。

これらは専門的な知識が必要になり、もしミスがあった場合は税務署から指摘されることに繋がります。

実際、近年の税務調査においてインボイスの不備による指摘が頻発しており、消費税の仕入額控除が否認されてしまうケースもあるようですので要注意です。

▼ブログ運営でインボイス登録が必要かの判断方法についてはこちらをご参照下さい。

ブログ収入など副業の確定申告について、そのやり方や経費と必要書類、注意すべきポイントなどについて解説します。

法人化を検討するタイミングで

個人での年間売上が300万〜500万円を超えたあたりで、法人化を考えられる方が増えてきますが、法人は法人税の対象となることから、個人よりも複雑な決算書などの作成が必要になり、税理士に依頼をされるのが一般的です。

目的としては、法人化によりより効果的な節税や、社会的信用度の向上が期待できますが、注意すべき点として、ただ法人化しただけではあまり意味が無く、そこから顧問の税理士がどれだけ効果的な対策を行えるかどうかで、将来手元に残る金額に差が出て来てしまうのが現実です。

特にブログ運営などのネットビジネス特有の対処法等もありますので、それらに長けている税理士に依頼できるかどうかが鍵になるでしょう。

▼通常、会社設立には費用がかかりますが、無料で法人化する方法等についてはこちらをご参照下さい。

ブログ運営の法人化について、そのやり方や必要書類、損をしないためのポイントや無料で会社設立する方法などについて開設します。

税務調査を見据えて

節税対策について重要視される方は多いですが、その後の税務調査で否認されていては全く意味がありません。

つまり、節税と税務調査対策は攻めと守りの両輪ですので、どちらかが欠けても上手く進むことが出来ません。

特にブログ運営などのネットビジネスの税務調査では「情報技術専門官」という、それらに詳しい専門官が同行してくることも多く、一般の税務調査とは違った対応が求められるケースも少なくありませんので、それらに対する実績が多くある税理士にお願いすることで、あなたの資産を守る用心棒的な役目も果たしてもらえるでしょう。

今の税理士に不満がある時に

すでに契約している税理士に対し、以下のような不満を感じていて、税理士変更を検討されるケースも少なくありません。

- ネットビジネスへの理解が浅くて話が通じない

- 節税や税務調査対応のスキルが乏しい

- 専門用語が多く、威圧的で相談しにくい

- 毎月事務所に出向く必要がある

ブログなどのネットビジネスに関する知識や、税金のことに関してはもちろんですが、長く依頼を続けていくにあたっては、コミュニケーションの取りやすさも重要になってくるでしょう。

例えば、せっかくお仕事はネットを使ってオンラインでされているのに、紙の帳票や領収書を持って毎月税理士事務所に行かないといけないようでは、ストレスに感じられる方も多いかと思います。

弊社のケースですと、日頃のやり取りはチャットやメールで行っておりますので、何かご相談があれば、スマホやパソコンから気軽に質問していただけますし(もちろん対面やお電話でも可能です)、領収書などの紙の資料は、専用の封筒に入れて投函していただくか、写メで撮ってクラウドにアップして頂くか、チャットやメールで送っていただくだけで、こちらで仕訳や税務処理も全て行います。

つまり、直接会ってじっくり相談したいという方は事務所へ来られますし、極力、手間を省いてお願いしたいという方は、チャットのみの方も多くおられますので、重要なのはご自身の希望に添ったコミュニケーションの手段が提供され、自由に選べるかどうかが大切になってくるでしょう。

そのこともあり弊社は大阪にありますが、関東圏のお客様が最も多く、北は北海道から南は九州・沖縄の離島までクライアント実績がございます。

ちなみに余談ですが、弊社では気軽に相談していただけるよう、税理士に対して「先生」と呼ぶことはご遠慮いただいております(笑)。

税理士に依頼する一般的なメリットとデメリットを理解しよう

ブログの税金に強い税理士を失敗せずに依頼する方法の前に、まずは税理士にサポートを依頼することで得られる一般的な利点と注意点について理解しておきましょう。

面倒な税務作業の負担を大きく軽減できる

年が明けたぐらいから

「領収書を整理して確定申告の準備をしなくちゃ……」

という、憂うつな声を聞かれたことのある方も多いかも知れませんが、実際に弊社のクライアントさんのお話を伺っていても、自分で申告をやっていた頃は、確定申告が終わるまでは常に頭の片隅で気になっていて、ブログ運営に集中しきれなかったという声が多く聞かれました。

ただ、丸投げ可能な税理士に依頼ができれば、日常の帳簿付けや領収書の管理、確定申告書の作成から提出に至るまで、全てを任せることができるため、税金に関する精神的な負担が軽減され、本業に専念することが可能になります。

さらに、税理士費用は経費として計上することが出来ますので節税にも繋がるでしょう。

ただし注意点として、すべての税理士が「丸投げ」に対応しているわけではなく、日々の会計データの入力や領収書の整理などは依頼者自身がやる必要のあるところも多いので、契約前に確認されることが重要でしょう。

節税に関する具体的なアドバイスを受けられる

税理士に依頼をすることで、専門的な節税アドバイスを受けることが出来ます。

但し注意点として、税理士によって節税スキルには差があることを理解しておく必要があるでしょう。

税理士資格は国家資格なので誰に頼んでも大差ないと思われるかも知れませんが、節税対策や税務調査対策というのは試験内容にも含まれませんし、資格を取った後にその方がどれだけ自己研鑽を積み、実践によって腕を磨いて来たかによってスキル差が大きく開く部分になります。

その結果、同じ売上であっても、依頼する税理士次第で手元に残る金額に違いが出てくるのが現実です。

また、最近ではYouTubeなどでも節税に関する動画が多くありますが、実際にネットビジネスにおける税務調査の現場に何度も立ち合っている観点から申しますと、中には視聴回数を稼ぐためか、かなりリスクが高い内容も散見されます。

そのため、そのまま鵜呑みにせずに、信頼できる専門家に確認しながら対応することが効果的な節税対策につながるでしょう。

資金調達の際にサポートを受けられる

事業拡大に伴い、銀行融資などを検討する場面も出てくるかも知れませんが、その際に、税理士から資金調達のサポートを受けることが可能です。

多くの事務所では、融資申請書類の作成までを行ってくれるのが一般的ですが、お客様のお話を伺っていると、

- 一人で銀行へ面談に行くのが不安

- もし手続きの不備で断られたらどうしよう

といった不安の声が多くありましたので、弊社では更に先のサービスとして、書類の作成だけに留まらず、実際に弊社へ銀行の融資担当者をお呼びして、税理士同席の下、初回の面談を受けて頂けるサービスも提供しています。

それにより、お客様からは

「税理士さんに同席してもらえたお陰で安心して面談を受けることが出来ました」

というお声をいただき、また銀行の融資担当者からも

「普段から税理士さんがきちんと会計を見て下さっていることが分かって、こちらも融資を通しやすいです」

と、双方から嬉しいご感想をいただいております。

ちなみに銀行融資の最終判断は、融資担当者が決められるものではなく、その上司である融資部長の決裁が必要になりますが、それが下りやすいよう、担当者に向けて有効な内容をお伝えすることにも一役買っているかと思います。

税務調査への対応を任せられる

万が一、税務調査が入った場合でも、顧問税理士がいることで対応を任せることが可能です。

尚、税理士がいない場合は事業主自身が調査官とやり取りをすることになりますが、相手も年中そればかりをやっているプロなので、素人が対抗するのはなかなか難しいでしょう。

特にブログ運営などネットビジネスの税務調査では「情報技術専門官」と呼ばれる専門知識を持つ調査官が同行することも多く、専門的な指摘を受けることがありますので、税理士であったとしても、これらの分野に強い方でなければ対応に苦労するケースも多いようです。

弊社の場合は日頃の税務作業から、税務調査を見据えた対策を行っておりますが、ネットビジネスの税務調査に精通した税理士に依頼できるかどうかで、いざという時にあなたの資産がどれだけ守れるかが変わってくる可能性も多いにありますので、そこは事前に知っておいた方が良いでしょう。

税理士と公認会計士はどう違うの?

相談者の方から、税理士と会計士はどう違うのですか?と聞かれることがあります。

結論から言うと、両者は扱う専門分野や法律で定められた独占業務が異なります。

そのため、依頼する場合は両者の特徴を理解したうえで、自身のニーズに合う専門家を選ぶことが重要です。

税理士の業務内容と専門分野について

税理士は、税金に関する手続きや業務を行う国家資格者になります。

法人税や所得税、消費税、相続税などの申告書の作成や、節税のアドバイス、税務調査への対応などが主な業務になります。

これらは法律上、税理士だけに認められた独占業務であり、資格がない者が行うことは法律で禁止されています。

公認会計士の業務内容と専門分野について

公認会計士は、主に監査業務を行う専門家です。

上場企業や大手企業の財務諸表が正しく作成されているかを、第三者の立場から検証し、その信頼性を保証します。

これは投資家や取引先にとって企業の健全性を判断する重要な材料となります。

この監査業務は公認会計士のみが担える独占的な業務になります。

公認会計士は税理士業務も行える?

上記の話をすると、会計士でも確定申告などの税理士業務を行っていませんか?と聞かれることがあります。

これはかつて税理士不足を補うために、公認会計士は税理士試験を受験していなくても、登録するだけで税理士業務を行えるという制度によるものです。

ただ、実際には税理士と会計士では専門分野や国家試験の内容も異なりますので、この制度には昔から賛否の声があり、これだけを見て税理士よりも会計士の方が上だと思われている方がおられますが、両者は上下関係ではなく、専門分野や独占業務の違いになります。

ブロガーは税理士と会計士のどちらに依頼すべき?

どちらを選ぶかの判断は、目的によって考える必要があります。

例えば、税務申告や節税、日常的な記帳代行を求める場合は税理士が最適でしょう。

一方で、IPO(株式上場)の準備や監査対応、資金調達のため株式公開など、財務報告体制の整備を求める場合は公認会計士に相談するのが良いでしょう。

税理士の中にも専門分野やスキルの差がある

意外と見落とされがちですが、実は税理士の中にも専門性やスキルには違いがあります。

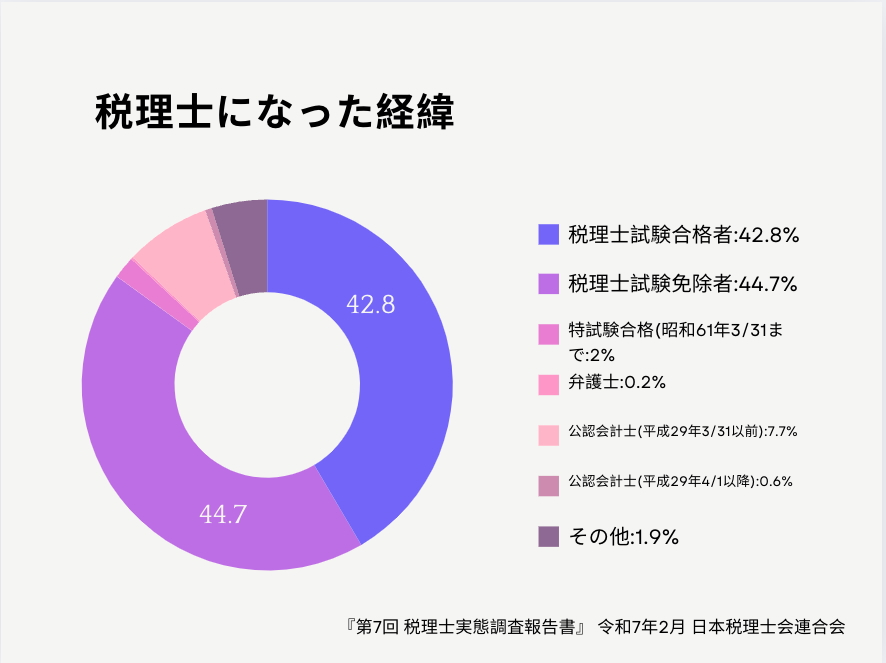

例えば、こちらでも紹介した通り、税理士資格を取得するルートには複数あり、国家試験に合格した人のほか、試験を受けずになった人も存在します。

令和7年度の統計では、試験合格者が42.8%に対し、免除による登録者は44.7%と、後者の方が多数を占めています。

税理士になるためのルートが複数あること自体は悪いわけではありませんし、資格を取られてからも研鑽を続け、お客様のお役に立たれている方もたくさんおられるでしょう。

ただ、弊社へ相談に来られた方のそれまでの税務資料を拝見すると、

「今までも税理士が関与していたはずのに、なぜこんな不利な税務処理がされてるんだ?」

ちなみに、税理士試験は選択科目制になっていて、会計科目2つと税法科目3つの合計5科目に合格する必要があるのですが、中には「実務ではあまり使うことはないが受かりやすい科目」というものも実はあり、試験に合格するためにそれらを選んで受験するというケースもよくあることです。

ただ弊社では、お客様の役に立てない科目で合格しても意味がない、という理念から、スタッフが受験する際は、実務で役に立つ科目を受験するよう指導しています。

実際、税理士を選ぶ際に「試験には合格されていますか?どの科目で合格されましたか?」とはなかなか聞きづらいかと思いますが、ホームページに記載されている税理士さんもおられますし、そういう現実があること自体は知っておいて損はないでしょう。

(参考までに、弊社代表の堀は「法人税」「消費税」「相続税」「簿記論」「財務諸表論」に合格しており、社員の税理士は、「所得税」、「消費税」、「相続税」、「簿記論」、「財務諸表論」に合格し、専門的な内容や細かなポイントについては、やはりその科目に合格しているかどうかで差が出てくるものですので、それぞれに補完し合ってお客様のサポートに努めております)。

ブログの税金に強い税理士選びで押さえるべき9つのポイント

ブログ運営を長期的に拡大していくためには、売上アップはもちろんのこと、税務面で損をしないことも欠かせません。

そのためには、ブログやネットビジネスに精通した税理士を選ぶことが非常に大切になります。

ここでは、ブログの税金に強い税理士を見極めるための9つのポイントについて解説します。

1. ブログの税金に強いか?

ブログ収入の税務処理では、通常のビジネスとは異なる専門知識が求められます。

ネットビジネスに不慣れな税理士の場合、対応が難しかったり、本来必要のないムダな作業を知らない内に押し付けられていることも珍しくありません

(弊社に来られて初めてその事に気付かれる方がほとんどです)。

無料相談で伺っていても、

- ブログ運営の内容が通じなくて、いつもこちらから説明していた……

- 毎月やらされていた面倒な税務処理は、本来必要のない作業だった……

- 税務上、不利な処理がされていた……

という方が多くおられます。

話が通じないぐらいならまだしも、本来不要な作業でブログ運営にかけられる時間を削られていたり、知らない間に税務的に不利な処理をされていては、事業的にも問題になりかねませんので、事前にこの9つのポイントを確認されることをお勧めします。

2. 日々の記帳作業や確定申告を丸投げできるか?

税理士と顧問契約を結んでも、日々の入力作業や領収書の整理は自分でやる必要のある事務所も少なくありません。

特に格安な事務所に多い傾向がありますが、これだとブログ運営にかけられる時間が減ることになり、結果として売上に影響が出る可能性もあるでしょう。

税理士費用は経費に計上できますので、変にケチって売上を減らしてしまうより、ブログ運営にかけられる時間など総合的に考えた上で選ぶことが大切です。

3. ブログの税金に関する申告実績が豊富か?

消費税や手数料の処理などは、使うブログの種類やそこに貼り付けるアフィリエイトでも、プラットフォーム毎に異なりますが、実はこの部分は税務署から非常に指摘を受けやすい部分になります。

さらに各サービスの規約はよく変わりますので、常にアンテナを張っているかどうかも重要です。

4. ブログ運営の資金の流れを理解しているか?

前項とも関連することですが、ブログ業者やアフィリエイトASPごとに売上計上のタイミングや入金のサイクル等も異なります。

一例を挙げると、業者によって入金日や締め日が違って来ますので、全て同じ処理をしてしまうとミスが起きる可能性が高いです。

ご自身で処理される場合もそうですし、不慣れな税理士さんだとこれらを把握されていないこともあるようですが、ここも税務署がよく指摘してくるポイントになりますので、例えば弊社ではミスが起きないよう、それらのデータベースを作成して全スタッフが把握できる体制にしています。

5. 税理士費用とサービスのバランスは適正か?

「安さに惹かれて契約したら、結局ほとんどの税務作業を自分でやる羽目になった」

という相談は非常に多く寄せられますが、ブログ運営の話が通じなかったり、ムダな処理を強いられてブログ運営にかけられる時間が削られていては本末転倒でしょう。

先ほどもお伝えした通り、税理士費用は経費として計上できますので、丸投げなど本来望むサービスと料金などを総合的に考えて選ぶ必要があるでしょう。

6. オンラインのやり取りが可能か?

税金の知識やスキルを気にされる方は多いかと思いますが、税理士に依頼をすると、そのやり取りやコミュニケーションも必要になってきますので、そのしやすさについても大事な要素です。

せっかくオンラインでビジネスをしているのに、紙の書類でしか受け付けてもらえなかったり、毎月事務所への訪問が必要だったりすると、それだけでストレスに感じる方も多いでしょう。

現在はZoomやチャット、クラウドシステムなど、便利なツールもたくさんありますので、それらでやり取りができる環境が整っているかどうかも重要でしょう。

7. ブログの法人化や節税対策に強いか?

ブログ収入が増えてくると、法人化による節税を検討されるケースが多くなりますが、ただし、法人化すれば節税になるわけではなく、顧問の税理士がどれだけ効果的な対策を行えるかどうかで差が出て来ますので、ブログの節税や税務調査対策に強い税理士と契約できるかどうかで結果が違ってくるのが現実です。

例えば、ビジネス市場には大手企業が取り扱う合法的な節税商品というものが存在します。

ただ、これらは法律によって広告やCMでの宣伝が制限されているため、一般的に広く告知されることはありません。

さらに、金融庁に登録のある者でなければ販売や営業を行うことができませんので、誰もが自由に提供できるわけではないのです。

とはいえ、企業としても販売ルートを確保する必要がありますので、法令を遵守しつつ正しく案内できる、高いスキルを持った信頼できるパートナーと連携して市場を拡大していくことになります。

その中で、長年の税務実績や取引先との信頼関係が評価され、多くのお客様に実際に喜んでいただけている弊社には、自然とこうした有益な情報が集まって来ており、更にその情報を活かしてお客様に還元できるという好循環が生まれているのです。

つまり、同じ税理士資格を持っていたとしても、これまでの実績や人脈、スキルの差によって提案できる節税方法や対策には違いがあり、その結果として、クライアント様の手元に残る金額にも差が出て来る可能性があるということです。

8. ネットビジネスに関する税務調査の実績が豊富か?

いくら節税を行っても、税務調査で否認されていては全く意味がありません。

税務調査対策というのは税理士試験にも出ませんので、実は同じ国家資格であっても税理士によってそのスキルには差があります。

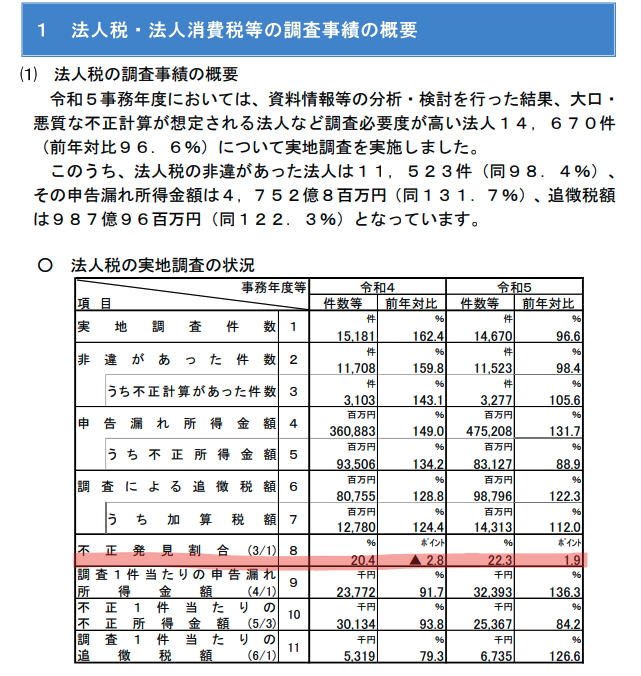

例えば下記は国税庁が発表している、一番重いペナルティーである「重加算税」の賦課割合(不正を発見した割合)ですが、令和5事業年度で22.3%にもなっています。

こちらにもまとめてありますが、重加算税は本来、「仮装または隠蔽」により申告書を作成した場合に課税されることになっていますが、普通に考えて「仮装または隠蔽」している会社が5社に1社もあるとは到底思えません。

ではなぜ22.3%にもなっているかというと、税務調査官にとっては重加算税にする方が成績が上がるため、適応条件でなくてもそう言ってくることが度々ありますが、対応する税理士が根拠をもってきちんと反論できていないことで、条件に満たないのに重加算税として多く追徴されているということが考えられるでしょう。

このデータからも、税務調査対策を充分に行えていない税理士が実は多いことがお分かりいただけるかと思います。

特にブログやネットビジネスの調査には「情報技術専門官」という、それらに詳しい専門の調査官が同行することもよくあり、不慣れな税理士では対応が難しい場合もあるようです。

なのでどの税理士が対応するかで、個人事業でも数百万円から数千万円の差が出て来ることもよくあり、あなたの資産をしっかりと守ってくれる税理士を選べるかどうかが重要になってくるでしょう。

▼ブログなどネットビジネスの税務調査の実態と対応策についてはこちらをご参照下さい。

毎月の無料相談会でも、せどりやアフィリエイト、物販などのネットビジネスをされている方の他、プログラマーやデザイナーさんなど、IT関係の税務調査について、フリーランス(個人事業主)の方や経営者さんからも、よくご相談を受 …

9. 融資や助成金申請の支援に対応できるか

事業拡大のために資金調達や助成金の活用を考えられる方も多いかと思いますが、それらに長けているかどうかも重要になってくるでしょう。

たとえば弊社では、銀行への提出書類の作成等に加えて、一人で金融機関へ相談に行くのは不安という方のために、銀行の融資担当者を弊社にお呼びし、税理士が同席した上で初回面談を受けていただける仕組みもご用意しています。

また、助成金に関しては、本来税理士ではなく社会保険労務士等の専門分野になりますが、助成金申請に特化した社労士に直接相談していただけるサービスも提供しています。

特に助成金制度は毎年のように要件や条件が変更されるため、最新の情報に精通した専門家へ気軽に相談できる環境が整っているかどうかは重要になってくるでしょう。

ブログの税金に詳しい税理士を選ぶ際に失敗しがちな方法とは?

ブログの税金に強い税理士選びで、失敗しがちな方法というのが実はあります。

良いやり方だと思っていたのに実は間違いだったとならないよう、事前に理解おくことが大切でしょう。

税理士紹介サイトは危険?その背景を理解しよう

最近増えているのが「税理士紹介サイト」や「税理士マッチングサービス」です。

サイトで場所や業種など希望の条件を入力すれば、候補をリストアップしてくれる便利さはあるものの、その仕組みを知らずに使用してしまうと、失敗に繋がる恐れもあります。

というのも多くの紹介サイト等は、税理士からの広告費や契約成立時の手数料で運営されており、検索結果や目立つ場所に表示されている税理士が、本当にスキルの高い希望の人とは限らないのです。

つまり、多く掲載費を払っている税理士の方が目立つ場所に広告を出せたり、また検索結果の「ブログの税金に詳しい」「節税に強い」といった表記も、実際には税理士自身の自己申告に過ぎないことがほとんどです。

日頃から弊社にも掲載依頼のメール等が頻繁に届きますが、その内容は広告枠や費用の話ばかりで、肝心の税務スキルを確認されたことは過去に一度もありません。

なので、紹介サイトを使ってブログに強い税理士と契約したにも関わらず、

- ブログの話しが通じなくてきちんと対応してもらえなかった……

- ネットビジネスの知識に乏しく不利な処理がされていた……

といった相談者さんからの声も結構あります。

この仕組みでは、本当にネットビジネスに詳しくスキルの高い税理士を探しておられるお客さんの希望に添うことは難しいとの判断から、弊社ではこれまで有料の紹介サイトへの登録は一度も行っていません。

単純に、近い税理士事務所を探したい場合などは、あまり問題ないかも知れませんが(それならGoogleで検索した方が見やすいかも知れませんが……)、もしブログの税金に詳しい税理士を、どうしても紹介サイト等で探す場合は、それらの仕組みや背景をよく理解したうえで利用する必要があるでしょう。

ネットの情報だけでなく実際に確認してみることが重要

インターネットで候補を見つけることは一般的ですが、いくつか良さげなところが見つかった場合は、必ずリアルに確認されることをお勧めします。

過去に来られた相談者さんで、

「サイト上の印象はとても良く、スキルも高そうな税理士事務所を見つけたので、お願いしようと住所をコピペしてGoogleで調べてみたら、シェアオフィスたったので不安になり、そこへの依頼はやめました」

という方もおられました。

シェアオフィスが必ずしも悪いとは思いませんが、税理士事務所というのは面談の他、お客様の大事な資料や情報を扱う場でもありますので、無駄に華美で豪華にする必要はないと思いますが、一定のセキュリティや設備が求められる場所でもあります。

なので、本当に信頼を得て人気の税理士事務所というのは、やはりそれなりのところに居を構えているものです。

ネット上ではいくらでも良さそうに書けてしまいますので、そういう意味でも、実際の事務所をご自身の目で確認してみることは大事でしょう。

また、直接訪問してみることで、スタッフの対応や事務所全体の雰囲気など、ネットでは分からない部分も感じることが出来ます。

遠方などでどうしても訪問が難しい場合は、ZoomやGoogle Meetなどのオンライン面談でも、ある程度の雰囲気を確認することも可能でしょう。

ちなみに、事務所での面談を希望したのに「では近所のカフェで」等と断られてしまう場合は、何か理由があるのかもしれません。

契約後に「思っていた感じと違った」と後悔しないよう、できるだけリアルな情報をご自身の目で確かめられることをお勧めします。

税理士変更をスムーズに進めるための効果的な方法とは?

現在の税理士に不満があるにも関わらず、「気まずくて言い出しづらい……」「手続きが面倒だ……」といった理由から、そのままダラダラと契約を続けてしまう方も少なくありません。

ただ、税理士との関係というのは、今後の事業の成長や資金繰り、また経営者自身の精神的な余裕にまで影響することも考えられます。

例えば、ネットビジネスの税金に詳しくない税理士に依頼をした結果、本来不要な面倒な業務を毎月やらされていたり、知らぬ間に不利な税務処理が行われていたケースも実際にありますので、仮に月に10万円の損失が出ていた場合、1年で120万円、10年だと1200万円という大きなロスにもなりかねません。

なのでまずは、自分にとって何が重要なのか優先を客観的に整理することが重要になってくるでしょう。

- 今の税理士に変更を伝えるのが面倒だから、このまま先延ばしにしたい

- 税務のストレスを解消してビジネスに集中したい

- 将来的な発展や利益の最大化を優先したい

等々、このような項目を客観的に見比べてみて、優先すべき順を冷静に考えてみられることをお勧めします。

税理士の変更は一般的なこと?

税理士を変えることに抵抗を感じられる方もおられますが、実際には珍しいことではありません。

特に会社の規模や事業の方向性によって、より適した知識や経験を持つ税理士に依頼をすることは一般的なことです。

税理士もプロなので、多くの方は変更や解約を伝えても冷静に受け止めてくれるでしょう。

万が一、不快な態度や強引な引き留めをされた場合は、そんな時こそ「やはり変更して正解だった」と実感できるかと思います。

実際に切り替えた方の声を伺っていても、「心配していたけどあっけなく終わった」「もっと早く伝えれば良かった」という内容がほとんどです。

感謝と丁寧な対応がスムーズな切り替えのポイント?

変更を伝える際に最も重要なのは伝え方でしょう。

たとえこれまでの不満が溜まっていた場合でも、今までのサポートに対して感謝の意を表すことで、無用なトラブルを避けることに繋がるでしょう。

もしどうしても理由を伝えにくい場合は、

「どうしても断れない縁故ができてしまいまして……」

といった角が立たない表現を使うのも一つの方法でしょう。

まとめ

今回は、ブログの税金に強い税理士を見極めるポイントや、失敗せずに選ぶやり方等について解説しました。

いくらブログ収入が増えたとしても、依頼する税理士のスキルによって、将来的にあなたの手元に残る金額が減ってしまっていては意味がないでしょう。

なので「近かったから」「たまたま知り合いにいたから」などの理由で安易に決めてしまわず、ご自身の希望に添った専門家をじっくりと選ばれることが大切になってくるでしょう。

▶具体的な節税実績や、無料での会社設立、無料節税シミュレーションについて見る >>> TOPページへ

※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。