この記事を書いている人

税理士 堀 龍市

ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役

税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)

有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。

自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。

●お問い合わせは無料です。ページ下部のメールフォームよりお気軽にご相談下さい。

最近では、独自サイトの他にも『BASE』や『Shopify』、『STORES』や『メルカート』など、ECプラットフォームを使って誰でも簡単にネットショップを始められることから、ネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)である弊社へも、税金や法人化に関するご相談が全国より寄せられます。

中でも、

「お願いしている税理士さんは、ネットビジネスに詳しくなく話が通じなくて……」

「ネットの事は専門の方にお願いして下さいと断られたので連絡しました……」

といった方が多いのですが、実際、同じ金額を売り上げていたとしても、どの税理士に依頼をするかによって、将来、手元に残る金額が変わってきてしまうのが現実です。

それらに関しては以下に詳しく解説しますが、今回はネットショップの税金に強い税理士を失敗せずに選ぶポイントについて、順を追って見ていきましょう。

▼以下の目次の知りたい内容をクリックすることでジャンプが可能です。

ネットショップの売上がいくらになれば税理士へは依頼すべき?

ネットショップが軌道に乗り始めて売上が増えてくると、

「そろそろ税理士さんに相談した方がいいのでは?」

と迷われる方も多いかと思いますが、いくら以上になったら相談すべきという一律のラインがあるわけではなく、事業の規模や、税務処理にどれだけ時間をかけられるか、また依頼をする税理士の節税スキルなどによって変わってきます。

税理士を検討する目安の売上規模とは?

一律のラインはありませんが、ある程度の基準がないと分かりづらいかと思いますので、弊社のクライアント様の傾向を見てみると、年間の売上が300万円〜500万円を超えたあたりで依頼を検討されるケースが多い印象です。

税理士に依頼をする目的としては、節税対策や、売上が増えることに伴ってより煩雑になってくる日々の帳簿付けや領収書の整理、確定申告など、面倒な税務作業を丸投げで依頼をすることで、ご自身はネットショップの運営に集中することができ、税理士費用も経費として計上できるというメリットがあります。

ネットショップに強い税理士に依頼をする際の3つの注意点とは?

ただし注意点として、まず一つ目は、すべての税理士事務所が、日々の記帳作業や領収書の整理を請け負ってくれるわけではなく、お願いできるのは確定申告だけで、それらは自分でやらないといけないところも多くあります。

二つ目として、人気のある税理士事務所ほど定員に達して早めに締め切りになることがよくあります

(お陰様で弊社も、毎年確定申告の期限を待たず、前年の年末頃には締め切らせて頂いております)。

三つ目として、年の途中で依頼をした場合でも、ネットショップは1年分の会計データを処理する必要がありますので、費用も1年分かかりますし、ギリギリに申し込むと時間がなく断られてしまうこともあります。

早めの相談が安心につながる

毎年、申告直前になって「今からでもお願いできますか?」という緊急のお問い合わせを多くいただきますが、税務対応をスムーズに進めたい方ほど、余裕を持ったタイミングで税理士とコンタクトを取ることが何よりも大切です。

ギリギリに問い合わせを頂いても、枠が埋まってしまっている場合はどうしても難しくなりますので、きちんと対策を講じられたい方は、弊社に限らずなるべく早く相談されることをお勧めします。

▼ネットショップの確定申告のやり方についてはこちらをご覧下さい。

個人におけるネットショップの収益の確定申告を失敗せずに行う方法について、そのやり方や手順、申告しなくてもバレないか、注意点などについて税理士が解説します。

ネットショップに強い税理士の費用の相場はいくら?

ネットショップの税金対策を税理士へ依頼する際、大体いくらぐらいかかるのか、料金の相場を知りたいという方も多いかと思います。

依頼をする内容や税理士事務所によっても変わって来ますが、目安としては、月額で約1万円〜5万円、年間で約12万円〜60万円前後が一般的です。

ただし、この金額にどこまで含まれるかは違いがあり、全てのサービスが入っているところもあれば、特に費用が安い税理士事務所に多いのが、先ほどもお話しした、確定申告のみの対応で、日々の記帳作業や領収書の整理は自分でやらないといけなかったり、それもお願いすると別料金がかかるところもありますので、事前に確認する必要があるでしょう。

税理士に依頼するメリットとデメリットは?

ネットショップに強い税理士の選び方の前に、そもそも税理士に依頼することで得られる一般的なメリットとデメリットについて理解しておきましょう。

面倒な税務作業を任せることが出来る

年明け頃になると、

「あ〜、そろそろ領収書の整理をしなきゃ」

「また確定申告か〜」

といった悲痛な声を聞かれたことのある方も多いと思いますが、確定申告が終わるまではそれらのことが気になって、本業を行っていても気が気でないという方も多いようです。

こうした負担を軽減する方法として、記帳作業や領収書の整理、確定申告書の作成や提出、法人であれば決算等を税理士に全て任せることで、面倒な手続きを大幅に減らすことができます。

ただし注意点として、先ほどもお伝えしましたが、全ての税理士が丸投げで受けてくれるわけではなく、日々の記帳などは自分でやらないといけないケースだと、税務作業から解放されるわけではありませんので、事前に確認が必要でしょう。

税理士費用は経費に計上できますので、ケチって本業にかけられる時間が削られるより、

- 面倒な記帳作業や領収書の整理、確定申告まで丸投げ可能かどうか

- ネットショップの話が通じるかどうか

- ネットビジネスの節税や税務調査に強いかどうか

少なくともこれらをクリアしているところに依頼をすることで、ネットビジネスの売上アップにも繋がることでしょう。

節税のアドバイスを受けられる

税理士に依頼することで、節税に関するアドバイスがもらえます。

ただ注意点として、あまり知られていないことですが、節税対策の腕というのは税理士によってまちまちです。

というのも、税理士は国家資格なので誰に頼んでも大差ないと思われるかも知れませんが、特に節税対策や税務調査対策のやり方は税理士試験にも出ませんので、その方が税理士になってから、日々どれだけ研究し、実践において経験を積んできたかによって大きな差が生まれるところになります。

つまり、同じ売上であっても依頼する税理士が違うだけで、最終的に手元に残る金額に違いが出てくるのが現実ですので、どんなアドバイスを受けられるかも、誰に依頼をするかによって違ってくることを知っておきましょう。

また、最近ではYouTube等でも節税に関する動画がたくさんありますが、中には視聴回数を増やすことが目的で、現場の目から見るとかなり際どい内容のものも多く存在します。

なのでそのまま鵜呑みにするのではなく、信頼できる専門家と相談の上、対策することが重要でしょう。

資金調達のサポートを受けられる

事業の成長させるために、銀行などの金融機関から融資を受ける場面もあるかと思いますが、税理士に手続きのサポートを依頼することができます。

ただしこれも事務所によってサポート内容は異なり、一般的には書類の作成で終わることが多いですが、お客様の声を伺っていると、

- 一人で銀行に行くのが不安

- 手続きを間違えて断られたらどうしよう

という声が多かったことから、弊社の例を挙げると、書類の作成だけでなく、銀行の融資担当者に弊社まで来ていただき、税理士が同席する形で初回の面談を受けて頂くサービスも提供しています。

こうした体制により、お客様からは

「ひとりじゃなかったので安心して相談できた」

という感想をいただき、また銀行の担当者からも

「税理士さんがきちんと会計をみて下さっていることが分かって、こちらも安心して融資を通しやすい」

との評価をいただいております。

ちなみに、融資は担当者が判断できるものではなく、上司の融資部長の決裁が必要になりますが、それが下りやすいよう有利な条件を担当者に伝えることにも、一役買っているようです。

税務調査の対応を任せられる

税務調査が入った際にも、顧問税理士がいれば調査対応をしてもらうことができます。

もし顧問税理士がいない場合は、ご自身で対応することになりますが、税務調査官もそればかりをやっているプロですので、素人が一人で対応するのは非常に困難なのが現実です。

特にネットショップなどのオンラインビジネスは、一般の税務調査と異なる点も多く、例えば「情報技術専門官」と呼ばれるネットビジネスに詳しい専門の調査官が同行することもよくあり、鋭い指摘や追求を行ってくることもありますので、一般の税理士さんでも対応に困られることもあるようです。

これまでネットビジネスの税務調査に何度も対応してきた経験を踏まえて、弊社のクライアント様の場合は、日頃の税務処理の段階から調査を見越した対策を行っていますが、それらに強い税理士に依頼できるかどうかで、将来、残る金額に差が出る可能性があることは、事前に知っておいて損はないでしょう。

▼ネットショップなどネットビジネスの税務調査の実態と対応策についてはこちらをご覧下さい。

毎月の無料相談会でも、せどりやアフィリエイト、物販などのネットビジネスをされている方の他、プログラマーやデザイナーさんなど、IT関係の税務調査について、フリーランス(個人事業主)の方や経営者さんからも、よくご相談を受 …

ネットショップ運営者が税理士に依頼するよくあるタイミングとは?

ネットショップを運営している方で、どのタイミングで税理士に相談すればいいのか?と迷われている方も多いでしょう。

ここでは、ネットショップ経営者が税理士へ依頼をされる、よくあるタイミングについてその理由と共に紹介します。

ネットショップ立ち上げの段階で

ネットショップを開設したばかりの頃は、商品の仕入れや集客・販売などに注力するあまり、税金にまで手が回らないこともよくあるようです。

ただ、売上が上がるにつれ、帳簿作成や領収書の整理、確定申告の準備など事務作業が増えていきます。

そのため、早い段階で税理士に相談して税金のことを全て任せて、ご自身はネットビジネス運営に集中できる環境を整えられる方が多くおられます。

青色申告へ変更するタイミングで

ネットショップの運営が安定してくると、より節税効果の高い青色申告へ切り替えを検討される方が増えてきます。

ただ、青色申告は複式簿記や貸借対照表、損益計算書など、税務処理も煩雑になってきますが、かと言って運営者さんが今から簿記を学ばれるのは大変でしょう。

青色申告になると青色申告特別控除の65万円が所得から差し引かれ、また税理士に支払った報酬も経費として売上から差し引くことが出来ます。

つまりその合計額に対する税金が減ることを考えると、ご自身で処理されるよりもメリットがあると言えるでしょう。

消費税の課税事業者になるタイミングで

年間売上が1,000万円を超えると、原則2年後から消費税の課税対象となり、さらにインボイス制度に登録するかどうかの対応も必要になります。

特にインボイス制度や電子帳簿保存法への対応等は、専門的な知識が必要になり、もし不備があった場合は税務署から指摘される可能性があります。

実際に最近の税務調査では、インボイスの不備が指摘されるケースが多発していて、消費税の仕入額控除が否認されてしまうこともあり得ますので注意が必要です。

▼ネットショップでインボイスに登録するか判断のポイントについてはこちらをご覧下さい。

個人におけるネットショップの収益の確定申告を失敗せずに行う方法について、そのやり方や手順、申告しなくてもバレないか、注意点などについて税理士が解説します。

法人化を検討するタイミングで

個人事業主としての年間売上が300万円〜500万円を超えた辺りで、法人化を検討される方が多くおられますが、法人は法人税の対象となり、より複雑な決算等が必要になりますので、一般的に税理士との顧問契約が必要になるかと思います。

節税や社会的な信用度アップを目的として法人化される方が多いと思いますが、ただ会社を設立して法人化しただけでは意味がなく、そこからどれだけ顧問の税理士が、効果的な対策を講じたかによって差が出て来ることになりますので、ネットショップやオンラインビジネスに精通しており、また節税対策や税務調査スキルの高い税理士に依頼を出来るかどうかが鍵になってくるでしょう。

▼尚、会社設立には費用がかかりますが、無料で法人化する方法もありますので詳しくはこちらをご覧下さい。

ネットショップを開業、経営していく上で、無料で法人化する方法や、失敗せずに会社設立する手順ややり方、必要書類など、注意点やポイントを解説しています。

税務調査への備えとして

節税を気にされる方は非常に多いですが、それと同等に重要なのが税務調査への備えです。

いくら節税対策をたくさん行ったとしても、税務調査で否認されてしまっていては意味がありませんので、節税と税務調査はどちらかが欠けても回らない車の両輪のようなものなのです。

また、ネットショップなどの税務調査では、ネットビジネスに詳しい「情報技術専門官」が調査に同行するケースも多くあり、通常の業種の調査とは異なる対応が求められますので、それらに詳しい専門家に依頼をすることで、あなたの資産を守る用心棒にもなってもらえるでしょう。

今の税理士に不満を感じたとき

すでに税理士と契約していても、次のような理由から他の税理士への乗り換えを検討される方も少なくありません。

- ネットビジネスの知識が乏しく話が通じない

- 節税や税務調査への対応が物足りない

- 専門用語が多く、偉そうで話しづらい

- 毎月、税理士事務所へ行く必要がある

特にコミュニケーションのしやすさや対応については、契約してみないとなかなか分からない部分かと思いますが、対等に何でも話せる環境というのは、長くビジネスを続けていく上で重要でしょう。

なので細かいことかも知れませんが、例えば弊社では気軽に話していただけるよう、税理士を「先生」と呼ぶことはご遠慮いただいております(笑)。

また、昔ながらの事務所だと、毎月、紙の領収書を持って訪問する必要があるところも多いようですが、せっかくネットビジネスを行っているのに、税金のことがアナログだとストレスになることもあるでしょう。

弊社の例をあげると、現在は色々と便利なツールもありますので、日常のやり取りはメールやチャットを利用して、何か質問があれば、PCやスマホからすぐに送れますし(もちろん対面やお電話、Zoom等でもOKです)、

領収書や資料なども、紙のものはそのまま専用封筒に入れてお送りいただくか、クラウドにアップしていただく他、写メや画像を送信していただくだけで、あとはこちらで処理を行いますし、対応している銀行等であれば、最新のクラウドシステムも導入していますので、わざわざ送っていただく必要すらありません。

会ってゆっくりと相談したいという方はお越しになりますし、なるべく手間や時間を省いてお願いしたいという方は、チャットのみの方もおられます。

つまり、税理士さんのスキルや対応力に加えて、クライアント様の希望に合わせてどれだけ柔軟に対応できる環境が整っているかどうかも、長く付き合っていくには重要なことでしょう。

そのため弊社は大阪に拠点がありますが、関東圏のお客様が最も多く、他にも北は北海道から南は九州・沖縄の離島まで顧問契約の実績があります。

また、女性のお客様でご希望の方は、女性のスタッフが担当させていただくことも可能ですので、お気軽にお申し出下さい。

税理士というのは決して上下関係ではなく、対等な立場であなたのビジネスを発展させていくための伴走者だと考えていますので、税金のことはもちろん、スムーズにコミュニケーションがとれることも重要なことだと言えるでしょう。

税理士と公認会計士の違いとは?

少し余談になりますが、税理士と公認会計士の違いについて質問されることがあります。

結論から言うと、それぞれに担当する専門分野や法律によって定められた独占業務の違いになります。

重要なのは、それらを理解した上で、より自分の目的に合った専門家を選ぶようにしましょう。

税理士の専門分野と業務内容は?

税理士は、主に税金に関する業務を行う専門家になります。

例えば、法人税や所得税・消費税や相続税などの申告書を作成したり、節税に関するアドバイスや税務調査への対応などが主な業務になり、これらは「税理士の独占業務」で税理士資格を持っていない者は行うことが出来ません。

公認会計士の専門分野と業務内容とは?

一方、公認会計士の主な業務は、第三者として企業の財務データが正しいかを監査し、その正確さをを保証することです。

特に上場企業や大企業を対象に、財務諸表が正確であるかどうかを第三者の立場から確認し、投資家や取引先に対して信頼性を担保する役割を果たします。

この監査業務は公認会計士のみが行える独占業務になります。

公認会計士が税理士業務を行うこともある?

上記を説明すると、会計士で税金業務をしている人もいますよね?と聞かれることがよくありますが、これは、過去の税理士不足を解消するために、公認会計士は税理士試験を受けなくても、登録するだけで税理士業務を行えるという制度によるものです。

ただ、実際には公認会計士と税理士では試験の内容や専門も異なりますので、この制度には以前から賛否があり、これだけを見て、税理士よりも会計士の方が格が上だと勘違いされている方も多いですが、実際には上下の関係ではなく、役割や専門分野の違いになります。

税理士と会計士のどちらに依頼をすべき?

上記を踏まえて、あなたの目的に沿った専門家を選ぶのが良いでしょう。

例えば、税務申告や節税対策、日々の記帳作業などを依頼したい場合には税理士へお願いするのが良いでしょう。

一方で、IPOの準備や監査対応、株式公開などの資金調達を見据えた財務の強化などが目的であれば、公認会計士に依頼するのが良いかと思います。

税理士の中にも専門分野やスキルの差がある?

確定申告や日頃の税務処理をお願いしようと税理士に依頼をする際に知っておくべきこととして、実は税理士の中でも、専門分野やスキルに違いが存在します。

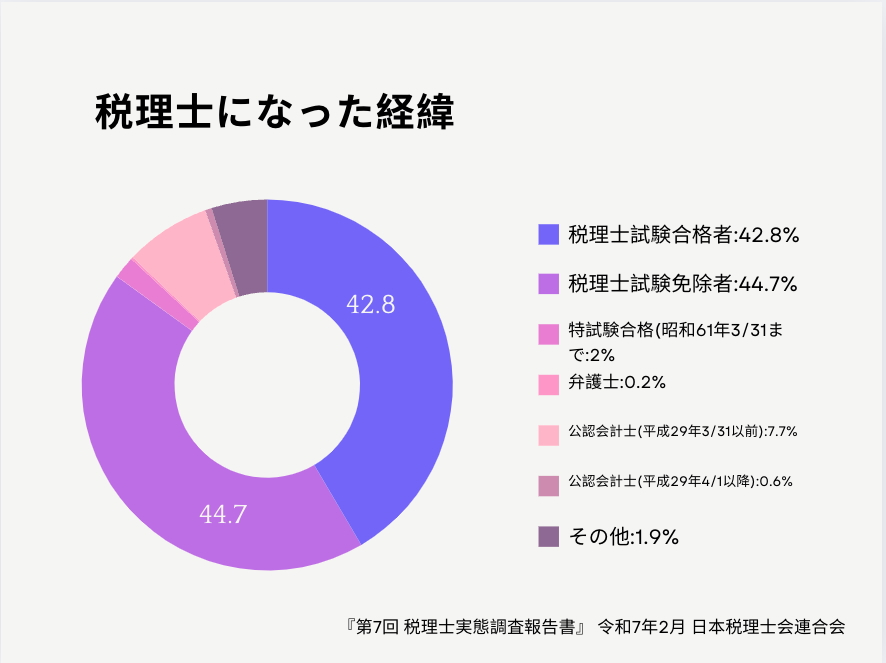

こちらでもお伝えした通り、税理士資格の取得方法にも複数のルートが存在し、国家試験に合格した人だけでなく、試験を受けずになった人もおり、令和7年度の統計では、税理士試験に合格して税理士になった方が42.8%、一方で試験免除により資格を得た方が44.7%と、税理士試験に合格されていない方の方が多いのが現実です。

税理士になるためのルートが複数あることは悪いとは思いませんし、資格取得後にスキルを磨かれ、お客さんのお役に立たれている方もたくさんおられるでしょうが、弊社にご相談に来られたお客様の、これまでの申告資料を拝見していると、

「税理士がついていたのに、なぜこんな不利な処理がされてるんだ?」

と疑問を感じることも少なくありません。

また、税理士試験は選択科制で、5科目(会計科目2つ+税法科目3つ)に合格する必要がありますが、中には「実務ではあまり使わないが、合格しやすいよう受かりやすい科目を選んで受験する」というのも業界的にはよくあることです。

ただ、弊社では「お客様の役に立てない科目で合格しても意味がない」という考えのもと、スタッフが税理士試験を受ける際には、現場で役に立つ科目を選ぶよう指導しています。

税理士を選ぶ際、「どのルートで資格を取得したか」「何の科目に合格しているか」を聞くのはなかなか難しいかもしれませんが、サイトなどに記載されていることもありますし、こうした背景を理解しておくことも、税理士選びにおいては重要でしょう。

(参考までに、弊社代表の堀は「法人税」「消費税」「相続税」「簿記論」「財務諸表論」に合格しており、社員の税理士は、「所得税」、「消費税」、「相続税」、「簿記論」、「財務諸表論」に合格し、専門的な内容や細かなポイントは、やはりその科目に合格しているかどうかでも差が出ますので、それぞれに補完し合ってクライアント様のサポートに努めております)。

ネットショップに強い税理士を選ぶ9つのポイントとは?

ネットショップを安定して運営していくには、税金面で損をしてしまわないよう、それらに強くてスムーズにやり取りができる税理士を失敗せずに選ぶ必要があるでしょう。

その際の確認すべきポイントについて解説します。

1. ネットショップなどオンラインビジネスの税金に強いか

ネットショップは、ECプラットフォームの経由や在庫や発送管理してくれる外注先との取引など、独自のビジネス構造を持ちます。

なのでこうした仕組みに不慣れな税理士の場合、説明が通じにくく、本来必要のない余計な帳簿作業をやらされたり、誤った処理が発生するリスクもあります。

実際、弊社へ相談に来られた方にも、ネットショップに詳しくない税理士と契約してしまい、

- 毎回、ネットショップの仕組みについて説明が必要だった……

- 本来は必要のない帳簿作業をやらされていた……

- 不利な税務処理をされていた……

といったご相談もよくあります。

ネットの話が通じないのはともかく、プロの税理士に任せているのにそんなことがあるのかと思われるかも知れませんが、一般のお商売では必要でも、ネットショップの確定申告では必要のない面倒な税務作業を毎日やらされていたというケースも多いですし、節税に繋がる処理もされていなかったということも実際にあります。

なのでそんなことにならないよう、可能であれば実際に対面やオンラインで相談してみるなど、話が通じるか確認してみるのも良いでしょう。

2. 日々の記帳作業や確定申告を丸投げできるか?

税理士と契約したものの、面倒な記帳作業や領収書の整理は自分でやらないといけないといったケースも多くあります。

特に格安料金の税理士事務所ほどその傾向が強く、結局、本業にかけられる時間が削られてしまっていては、税理士に頼んでいる意味があまりないと言えるでしょう。

税理士費用は経費になりますので、安さで選んで手間やトータルのコストが増えてしまうより、本業にかけられる時間や環境作りも考えた上で選ぶことが大切になるでしょう。

面倒な実務を安心して任せられる税理士を選ぶことが、結果として業務効率を高める鍵となります。

3. ネットショップの申告実績が豊富か

独自サイトの他、『BASE』『Shopify』『STORES』『メルカート』や『Amazon』『楽天』『Yahoo!』など、様々なECプラットフォームが存在しますが、それぞれに手数料や消費税の扱いが異なり、慣れていない税理士だと把握されていないことも多いようです。

実はこれらは税務署の指摘が入りやすい部分でもあり、業者の規約変更もよくありますので、常にアンテナを張っておく必要があるポイントになります。

4. ECプラットフォームのお金の流れを正確に把握できているか

前項の手数料や消費税の扱いとも繋がりますが、ECプラットフォームごとに売上計上や入金のタイミングにも違いがあり、処理を誤ると重大なミスにつながる恐れがあります。

例えばよくあるのが、締日や入金日は業者によって違いますので、同じ処理をしてしまうと間違いに繋がります。

なので例えば弊社ですとミスが起きないよう、それらのデータベースを作成し、スタッフ全員が把握できるよう努めています。

5. 税理士費用と税務サービスのバランスが妥当か

非常に多いのが、料金が安いからと安易に選んでしまった結果、

- オンラインビジネスの話が通じない

- 面倒な記帳作業や領収書の整理などを自分でやらないといけない

- 適切な税務処理がされていない

などの不満があり、結局、税務のことを気に掛けないといけなくて本業に専念できないといったご相談です。

税理士費用は経費として計上できますので、単に料金の安さだけで選ぶのではなく、どこまでサポートしてもらえるのか等、価格とのバランスを考えて選ぶことが大切です。

6. オンラインの税務処理に対応しているか

税金面でのことは気に掛けられても、見落とされがちなのがやり取りやコミュニケーションに関することです。

今でも毎月税理士事務所まで出向く必要があったり、紙でしか書類を提出できないところもあるようですが、せっかくオンラインでビジネスを行っているのに、税務がアナログだとストレスにもなりかねません。

現在ではメールやチャット、Zoomなどのオンラインツールもたくさんありますので、ご自身の希望に合わせて自由に選べる環境が整っているかも長く付き合っていく上では重要になってくるでしょう。

7. ネットショップの法人化や節税に強いか

ネットショップの売り上げが増えてくると、節税などを目的として法人化される方が多くおられます。

ただ、法人化すれば自動的に節税になるわけではなく、顧問の税理士がどれだけ効果的な対策を行えるかによって左右されますので、誰と契約するかで差が出て来ます。

例えば分かりやすいもので言うと、大手企業が取り扱いをしている合法な節税商品というものもありますが、法律で規制されていて、CMや広告などで公に宣伝することが出来ません。

また、金融庁に登録のある担当者しか営業や販売活動が出来ませんので、誰でも販売できるものでもありません。

ですが、企業も販売する必要がありますので、正しく案内が出来るスキルの高いパートナーと組むことになりますが、過去の信頼関係や税務実績などが評価されて、多くのお客様から実際に喜んで頂けている弊社へは、そのような良い商品の情報が自然と集まって来て、クライアントさんにも喜んで頂けているという好循環が生まれています。

つまり同じ税理士資格を持っていたとしても、それぞれに扱える節税対策やスキルも違いますので、結果として経営者さんの手元に残る金額に差が出て来てしまうのが現実です。

8. ネットショップの税務調査に強いか

節税対策をいくら行っても、税務調査で否認されていては全く意味がありません。

特にネットショップの場合は、「情報技術専門官」というネットビジネスに詳しい調査官が同行するケースもよくありますので、対応する税理士のスキルによって、個人経営のお店であっても、結果に数百万円から数千万円の差が出ることも実際にありますので慎重に選ぶ必要があるでしょう。

▼ネットビジネスの税務調査の実態と具体的な対策法についてはこちらをご覧下さい。

毎月の無料相談会でも、せどりやアフィリエイト、物販などのネットビジネスをされている方の他、プログラマーやデザイナーさんなど、IT関係の税務調査について、フリーランス(個人事業主)の方や経営者さんからも、よくご相談を受 …

9. 融資や補助金の申請支援が得意か

お店を成長させる過程で、資金調達が必要になることもあるかと思いますが、それらに強いかどうかもポイントになるでしょう。

例えば弊社のケースですと、資金調達のサポートやアドバイスの他に、一人で銀行へ行くのが不安な場合は、弊社に銀行の融資担当者をお呼びして、税理士立ち会いの下、初回の面談を受けて頂けるようにしていたり、本来、助成金は社会保険労務士等の専門分野ですが、それに特化した専門の社労士に直接相談していただける環境を整えています。

助成金なども毎年ルールが変わりますので、それらの情報に長けたところを選ぶのも重要になってくるでしょう。

要注意!ネットショップに強い税理士選びの落とし穴とは?

ネットショップに強い税理士の選ぶ際に、注意すべきポイントというのがあります。

実際によくある選び方が、実はリスクがあったということもありますので、理解した上で行うようにしましょう。

税理士紹介サイトやマッチングサイトは要注意?仕組みを知ることが重要

最近では、「税理士紹介サイト」や「マッチングサイト」を使って税理士を探される方も多いでしょう。

希望の条件を入力すれば候補が表示される便利な仕組みですが、ビジネス構造を理解しておかないと失敗を招くことにもなりかねません。

というのも多くの紹介サイトは、税理士からの掲載料や広告料、契約成立時の手数料で成り立っています。

なので、税務スキルの高さで表示されているわけではなく、目立つには広告費を多く支払っていたり、税理士の自己申告によって表示されていることが多くあります。

日頃から弊社へもよく掲載依頼のメールが送られてきますが、広告料や掲載費の案内はあっても、実際に税務スキルについて聞かれたり、確認されたことも一度もありません。

なので弊社へ相談に来られた方のお話を伺っていると、

「税理士紹介サイトで、ネットショップに強い税理士を検索してマッチしたところと契約していましたが、なかなか話が通じずアナログなので困っています……」

という方も多くおられます。

これではお客様が本当に望まれているスキルの高い税理士を選ぶことに繋がらないとの理由で、弊社では有料の紹介サイトへの登録は行わないようにしています。

なのでそれらを検討されている方は、そういった裏側の仕組みもよく理解した上で使う必要があるでしょう。

税理士事務所を実際に確認してみることも大切

最近ではインターネットを使って税理士を探すことも一般的になりましたが、目星をつけた後は、実際にその事務所を確認してみることをお勧めします。

以前に相談に来られた方で、

「ホームページを見ると、詳しくて人気のある印象を受けたので、そこにお願いしようと思ったのですが、伺おうとサイトに載っていた住所を念のために検索したら、シェアオフィスだったので不安になりやめました……」

という方もおられました。

シェアオフィス自体が悪いとは思いませんが、税理士事務所はお客さんとの面談を行うだけでなく、顧客の重要な情報を扱う場でもありますので、それなりの設備やセキュリティが求められます。

無駄な豪華さや華美にする必要は全くないでしょうが、本当にお客様から信頼されて人気のある事務所というのは、やはりそれなりのところに構えていることが多いです。

また実際に訪れてみることで、ネット上では分からない税理士やスタッフとの話しやすさや対応なども感じることが出来るのでお勧めです。

訪問するのが難しい場合でも、例えばZoomなどのオンラインで相談するだけでも、ある程度の雰囲気や空気感を感じ取ることが出来るでしょう。

もし、訪問したい旨を伝えた際に、「近くのカフェで」などと断られた場合は、何か理由があるのかも知れません。

ホームページ等、ネット上ではいくらでも良く見せることは出来てしまいますので、契約してから「イメージと違った……」とならないよう、出来るだけリアルな情報を確認しておくことは重要でしょう。

税理士の変更を円滑に行う方法とは?

既に付き合いのある税理士に不満があったとしても、「今さら言い出しにくい」「角が立ちそうで気まずい」と感じて、そのまま契約を継続している方も少なくないでしょう。

しかし、今後のビジネスの発展や手元に残る金額の差、精神的なストレスの軽減などを考えると、適切なタイミングでの税理士の見直しは大切なことかと思います。

そこで、トラブルにならずスムーズに税理士を変更するための基本的なコツを、具体的に解説していきます。

自身の優先順位を確認する

現在の税理士に満足していなくても、面倒に感じてそのままにされている方も多いでしょう。

しかし、こうした些細なストレスが業務に影響したり、不適切な処理がされている可能性もあり得ます。

例えば過去にあったケースだと、ネットビジネスに不慣れな税理士と契約していたことで、本来必要のない税務作業を日々やらされていたり、税務的に不利な処理がされていて、仮に毎月10万円のロスが生じていて、そのまま面倒だからと先送りしているとしたら、年間で120万円、10年間では1,200万円になることも考えられます。

なので、まずは自分にとって何が重要なのか、優先順位を整理してみましょう。

- 変更を言い出すのは面倒なので、現状のまま無難に進めたい

- 税務関連のストレスを減らして本業に集中したい

- 長期的に見て事業の成長や利益の最大化を目指したい

これらの要素を客観的に見直してみて、何を優先すべきかを冷静に判断してみるのも良いでしょう。

面倒くさがった結果、もし将来的に数百万円の損失に繋がったとしたら、あの時にメールを1通送っていたら……と後悔しないためにも、ご自身の優先順位を考えてみられることをお勧めします。

税理士の変更は珍しいことではない

税理士の変更は、ビジネスの現場では決して珍しいことではなく、ごく自然な選択肢の一つです。

例えば企業の成長や業種の変化に合わせて、より合致する専門家へ変更するのは合理的なことですし、多くの税理士もそれを理解しています。

なので、変更を申し出た時にも丁寧に対応してくれるケースが大半でしょう。

稀に、機嫌が悪くなったり、無理に引き留めようとされる場合もあるかも知れませんが、そんな時こそ、やはり変えてよかったと思えるでしょう。

実際に税理士変更をされた方からは、「思っていたよりもあっけなく済んだ」「もっと早く決断していればよかった」といった声が多く、スムーズに進むケースがほとんどです。

トラブルを避けるには、誠実な伝え方と感謝の気持ちが大事

既存の税理士に変更の意思を伝えるときには、冷静かつ丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

たとえ不満があったとしても、これまでのサポートに対して感謝の意を述べることで、不要な軋轢や引き継ぎ時のトラブルを避けることに繋がります。

どうしても理由を言いづらい時には、

「どうしても断れない縁故ができてしまいまして……」

などの理由を伝えるのも一つでしょう。

まとめ

今回は、ネットショップの税金に強い税理士を、失敗せずに選ぶ方法や注意すべきポイントについて解説しました。

頑張ってネットショップの売上を上げたとしても、契約した税理士の腕によって、手元に残る金額が変わって来てしまうのが現実です。

また、日頃のやり取りなど、スムーズにコミュニケーションが取れるかどうかも、長く続けていく上で重要になってくるかと思いますので、安易に決めてしまわず、じっくりと確認した上で選ばれることをお勧めします。

▶具体的な節税実績や、無料での会社設立、無料節税シミュレーションについて見る >>> TOPページへ

※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。