この記事を書いている人

税理士 堀 龍市

ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役

税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)

有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。

自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。

●お問い合わせは無料です。ページ下部のメールフォームよりお気軽にご相談下さい。

弊社は、2008年に創業したネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)で、せどりやアフィリエイト等のネットビジネスの他、最近ではYouTuberでメンバーシップをされている方や、『TOOR』や『DMMオンラインサロン』、『BASE』や『CAMPFIREコミュニティ』等を使ってオンラインサロンを運営されている方からのご相談も増えてきています。

弊社は、2008年に創業したネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)で、せどりやアフィリエイト等のネットビジネスの他、最近ではYouTuberでメンバーシップをされている方や、『TOOR』や『DMMオンラインサロン』、『BASE』や『CAMPFIREコミュニティ』等を使ってオンラインサロンを運営されている方からのご相談も増えてきています。

これまでネットビジネスの確定申告や税務調査に多数応じてきた立場から申しますと、これらの税金については通常のビジネスとは異なり、独特の対策や注意点などもあるのですが、一般の税理士さんはなかなかご存知ない方も多いようで、

「今の税理士さんはネットビジネスの話が通じなくて問い合わせをしました」

「依頼をしたら、良く分からないから他を当たってくれと断られたのでこちらに連絡しました」

とおっしゃる方も多くおられます。

そこで今回は、オンラインサロンの税金に強い税理士を正しく選ぶためのポイントや注意点、そのメリット等について解説します。

▼以下の目次の知りたい内容をクリックすることでジャンプが可能です。

オンラインサロンの収益がいくらになったら税理士へ依頼をすれば良いの?

オンラインサロンの売上が増えてきた際、どのタイミングで税理士に相談すべきか迷われる方も多いかと思います。

これについては一律の基準はなく、事業の規模やあなたが普段、どれだけ税務作業に時間を割けるか、また依頼する税理士の節税スキルなどによっても違ってきます。

ただ、ひとつの判断基準として弊社のクライアント様の傾向を見てみますと、おおよそ年間の売上が300万円〜500万円を超えたあたりで、税理士への依頼を検討されるケースが多い印象です。

税理士に依頼をする主な理由は、節税対策の他、売上の増加に伴って日々の帳簿付けや領収書の整理、確定申告の準備といった煩雑な作業が増えてきますが、これらを全て丸投げできる税理士に委託することで、ご自身は面倒な税務作業から解放されて、オンラインサロンの運営に集中することができ、また税理士費用も経費として計上できますので節税にも繋がるというメリット等があります。

但し注意点として、全ての税理士事務所が丸投げで請け負ってはくれないことと、人気の税理士事務所ほど早めに締め切りになることが多くあります。

弊社もお陰様で、毎年確定申告の期限を待たずに、前年の年末頃には締め切らせて頂いておりますが、オンラインサロンの確定申告は、年の途中で申し込まれても1年分のデータを処理する必要がありますので、1年分の費用もかかりますし、人気のところは早めに枠が埋まってしまいます。

毎年、確定申告の直前に「今からでもお願いできますか?」という悲痛な相談が寄せられますが、きちんとした対策を望まれる方は、なるべく早く問い合わせされることをお勧めします。

▼オンラインサロンの正しい確定申告のやり方についてはこちらをご参照下さい。

オンラインサロンを開設して運営されている方が、収入を失敗せずに確定申告して税金を納めるためのポイントを税理士が解説しています。

税理士に依頼をするメリットとデメリットは?

オンラインサロンに強い税理士選びのポイントの前に、税理士に依頼をすることで得られる一般的なメリットとデメリットについて整理しておきましょう。

面倒な税務作業の負担を減らすことができる

毎年、年末年始になると、

「そろそろ領収書の整理や確定申告の準備をしないと……」

という悲痛な声を耳にされたことのある方も多いかと思いますが、それらの税務作業に追われて、オンラインサロン運営の時間が削られてしまっている方も多いでしょう。

こういった状況を解消するため、丸投げ可能な税理士に依頼をすることで、日々の記帳代行や確定申告、法人であれば決算業務も任せることが可能です。

その結果、本業に専念できる時間が増えることで売上向上にもつながるでしょう。

ただ注意すべきポイントとして、すべての税理士が丸投げに対応しているわけではなく、特に規模が小さかったり料金が安い事務所に多いのが、日々の記帳作業や領収書の整理は自分でやらなければならないところも多くあり、それではあまり依頼をする意味がないでしょう。

税理士費用は経費として計上出来ますので、変にケチって面倒な作業が増えるより、

- 日々の記帳作業や領収書の整理から税務申告まで一括で丸投げ可能か

- オンラインサロンの話が通じるか

- ネットビジネスの節税や税務調査に強いか

最低でもこれらを確認した上で検討されるのが良いでしょう。

節税に関するアドバイスを受けることができる

税理士に依頼することで、節税に関するアドバイスを受けることができます。

ただし注意点として、依頼をする税理士によって節税対策のスキルには差があるということです。

税理士は国家資格なので誰に頼んでも同じだと思ってらっしゃる方も多いですが、特に節税対策や税務調査対策というのは税理士試験にも出ませんので、その方が資格を得てからどれだけ研究し、実践で培ってきたかでスキルに差が出るものですので、誰に依頼をするかで差が出来てしまうのです。

つまり、同じ収入であっても誰に依頼をするかによって、手元に残る金額が変わって来てしまうのが現実ですので、長期的にビジネスを続けていくのであれば、しっかりと見極めた上で依頼をする必要があるでしょう(見極めるためのポイントについては後述します)。

また、最近ではYouTube等でも節税に関する動画もたくさんありますが、中には視聴回数を増やすことが目的で、現場のプロから見るとかなり際どい内容も多く見受けられます。

なのでそのまま鵜呑みにするのではなく、信頼できる専門家と相談の上、対策することが重要になってくるでしょう。

資金調達のサポートを依頼できる

事業を成長させる上で銀行融資を受ける時など、税理士にサポートを依頼することが可能です。

ちなみに、書類の作成やアドバイスはもらえても、「実際に銀行へ一人で行くにはハードルが高いし、もし手順を間違えて断られたらどうしよう?」というお声から、弊社では更に一歩先のサービスとして、弊社に銀行の融資担当者に来ていただき、税理士同席の上で初回の面談をしていただけるサービスも行っています。

これにより、お客様からは

「ひとりで銀行に行くよりも安心できた」

というお声をいただき、銀行の融資担当者からも、

「税理士さんがしっかり会計を見て下さっているのが分かって、こちらも融資がしやすいです」

との評価をいただいていることから、双方にとってメリットのある体制なのかなと感じています。

ちなみに、ご存知の方もおられるかと思いますが、融資は担当者が判断できるものではなく、上司の融資部長の決裁が必要になりますが、それが下りやすいよう有利な条件を担当者に伝えることにも役立っているようです。

税務調査の対応を依頼できる

税務調査が入った際、顧問税理士がいる場合は対応を依頼することが出来ます。

もしいらっしゃらない場合はご自身で対応することになりますが、向こうもプロですので、素人が対等にやり合うのはなかなか厳しいでしょう。

特にオンラインサロンのようなネットビジネスは、通常の税務調査とは異なり「情報技術専門官」と呼ばれる専門の調査官が同行することも多く、鋭い追求や指摘をされることも多々あることから、一般の税理士でも対応に困られることも多いようです。

これまでネットビジネスの税務調査に多数対応してきた実績から、弊社のクライアント様の場合は、日頃の税務処理からそれらを見越した対応を行っておりますが、それらに強い税理士に依頼できるかどうかで、将来手元に残る金額が変わってくることが多々あります。

▼オンラインサロン等ネットビジネスの税務調査の実態と、具体的な対応策についてはこちらをご覧下さい。

毎月の無料相談会でも、せどりやアフィリエイト、物販などのネットビジネスをされている方の他、プログラマーやデザイナーさんなど、IT関係の税務調査について、フリーランス(個人事業主)の方や経営者さんからも、よくご相談を受 …

税理士に依頼をするデメリットは?

税理士に依頼する上で一番のデメリットとして挙げられるのは、税理士費用が発生することでしょう。

特に青色申告や法人化をしている場合、処理が複雑になりますので税理士に依頼をすることになるかと思いますが、税理士費用は経費として計上できますので、あまりデメリットにはならないでしょう。

また、結果として時間的な余裕が生まれることから、オンラインサロンの運営に集中できるようになることで、収益の拡大につながるケースもあるでしょう。

オンラインサロンに強い税理士の料金はどれくらい?費用相場について

オンラインサロンを運営していく上で、税務業務や確定申告を税理士に依頼する場合の費用については、内容やお願いする税理士事務所によって異なりますが、参考相場としては、月額で約1万円〜5万円、年間では12万円〜60万円程度が一般的です。

但しこの金額に含まれる内容にも違いがあり、特に料金が安い税理士事務所の場合、日々の帳簿入力や領収書の整理などのは自分でやる必要があるところも多く、依頼が出来ないか、もしくは頼めたとしても別料金となる場合もありますので、事前に確認するようにしましょう。

税理士と公認会計士の違いは?どちらに依頼をすべき?

税理士と会計士ってどう違うの?という質問を日頃からよくいただきます。

結論から申しますと、それぞれ担当する専門分野や法律によって定められた独占業務の範囲の違いになります。

なのでそれを理解して、ご自身の目的に沿った専門家へ依頼をすることが重要になります。

税理士の主な業務内容と特徴は?

税理士は、主に税金に関する業務を専門に行う国家資格者です。

法人税・所得税・相続税といった税務申告書の作成をはじめ、節税のアドバイスや税務調査への立ち合いなどを担当します。

これらの業務は「税理士の独占業務」とされ、税理士資格を持たない者が行うことは法的に認められていません。

公認会計士の主な業務内容と特徴は?

一方の公認会計士は、企業の財務状況を第三者としてチェックし、その内容が正確であるかどうかを保証する役割を果たします。

主なクライアントは上場企業や大手企業で、財務諸表の監査を通じて投資家や取引先への信頼を担保します。

この「監査」は、公認会計士にしか許されていない独占業務になります。

税理士と会計士のどちらに依頼するのが良い?

どちらの専門家に相談すべきかは、その目的によって変わってきます。

例えば、税金の申告や節税対策、日常の経理処理をお願いするのであれば、税金の専門家である税理士に依頼をするのが良いでしょう。

一方で、企業の財務諸表の監査やIPOの準備、資金調達を見据えた財務体制を整えたいといったニーズの場合は公認会計士への依頼が良いかと思います。

会計士が税理士業務を行っている?

世の中には、公認会計士だけれども税務業務を行っておられる方も多いかと思います。

これは、過去の税理士不足を解消するために認められたもので、公認会計士試験に合格していれば、税理士試験を受けずとも登録するだけで税理士業務を行うことが出来る制度によるものです。

ただし、税理士と会計士では試験の内容や専門分野も違いますので、この制度には以前から賛否があり、この状況だけを見て「税理士より会計士のほうが格上だ」と誤解されるケースもありますが、実際には役割が異なるもので優劣や上下の関係ではありません。

税理士のスキルや専門性もまちまち

実は同じ税理士であっても、そのスキルや専門性は同じはありません。

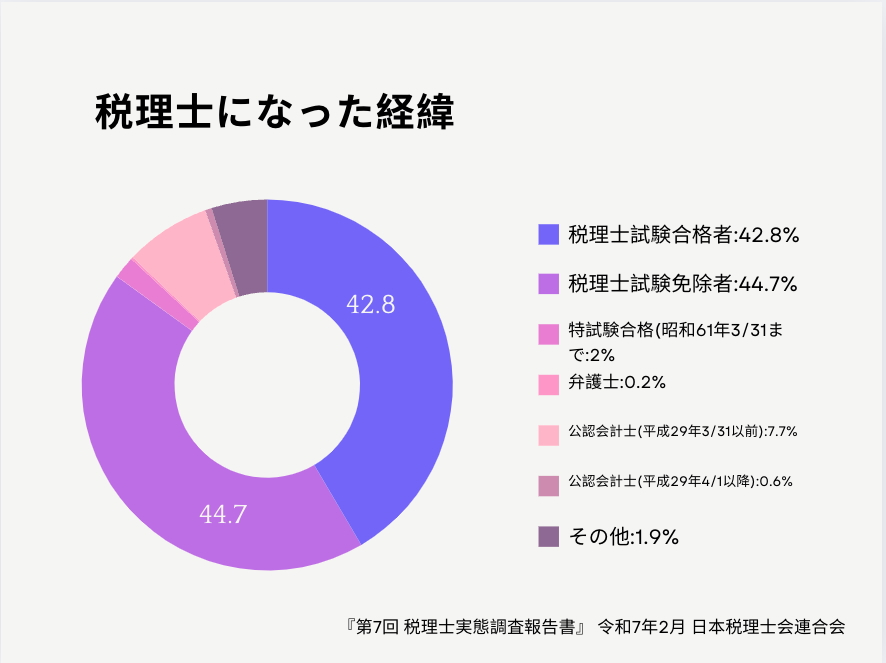

こちらでもお伝えしていますが、税理士資格の取得方法にも複数あり、国家試験に合格した人もいれば、試験免除で資格を得た人もおり、令和7年度の統計によると、税理士試験に合格して資格を得た人は42.8%、一方で試験免除により資格を取得した人は44.7%と、試験に合格されていないケースの方が多数派となっています。

税理士資格の取得ルートが複数あること自体が悪いとは思いませんが、弊社へご相談に来られた方の過去の申告資料を拝見していて、

「前任の税理士がついていたのに、なぜこんな不利な処理が……?」

と疑問に感じることもしばしばです。

さらに、税理士試験は選択科目制で、5科目(会計科目2つ+税法科目3つ)に合格する必要があるのですが、中には「実務ではあまり使わないが、試験に合格するために受かりやすい科目を選んで受験する」ということも業界的にはよくあることです。

ただ、「お客様のお役に立てない科目で受かっても意味がない」という理念から、弊社ではスタッフが受験する際は、実務でお客様の役に立つ科目を選ぶよう指導しています。

実際には税理士に依頼をする際、「どういう資格ルートで、どの科目に合格していますか?」と質問するのは難しいかもしれませんが、中にはホームページで公開されている方もおられますし、こうした現実を知っておくことは税理士選びにおいても重要でしょう。

(参考までに、弊社代表の堀は「法人税」「消費税」「相続税」「簿記論」「財務諸表論」に合格しており、社員の税理士は、「所得税」、「消費税」、「相続税」、「簿記論」、「財務諸表論」に合格し、専門的な内容や細かなポイントは、やはりその科目に合格しているかどうかでも差が出ますので、それぞれに補完し合ってクライアント様のサポートに努めております)。

オンラインサロン運営者が税理士に依頼をするよくあるタイミングは?

オンラインサロンを運営している中で、どのタイミングで税理士に依頼をすれば良いんだろう?と悩まれている方も多いでしょう。

そこで、オンラインサロンをされている方が、税理士へ依頼をされることが多い場面を紹介します。

サロン運営を始めた時に

オンラインサロンを始めたばかりの頃は、運営の仕方やコンテンツの制作には注力していても、税務や会計についてはあまり考えずに進めている方が多いようです。

ただ、収益が増えてくると、日々の帳簿の作成や経費の管理、確定申告の準備といった業務が次第に煩雑になってきます。

そのようなことから、早い段階で専門家に相談して税金面を任せることで、ご自身はオンラインサロンの運営に専念される方も多くおられます。

青色申告への切り替えを検討しているとき

オンラインサロンの運営が軌道に乗り、白色申告から青色申告への変更を考える時に、税理士への依頼をされる方が多くおられます。

青色申告は、節税メリットが大きい反面、より複雑な複式簿記による記帳などが必須になります。

かと言って運営者さんが今から簿記を学ばれるのは大変ですが、青色申告をすると青色申告特別控除として65万円が所得から差し引かれ、また税理士に支払った報酬も経費として所得から差し引かれます。

つまりその合計額に対する税金が減ることを考えれば、ご自身で処理されるよりもメリットがあると言えるでしょう。

消費税の課税事業者になるとき

売上が年間1,000万円を超えて消費税の課税対象になる時や、インボイスの登録事業者になるタイミングで税理士と契約される方が多くおられます。

特にインボイス制度や電子帳簿保存法への対応などは、専門的な知識が必要になってきますが、万が一不備があると税務署から指摘される可能性があり、実際に最近の税務調査でも、インボイスが適正に保存されていないと税務署から指摘されるケースが多発しており、顧問税理士がいる場合は、経費の一部が否認されるだけで収まることも多いようですが、税理士と契約されていない方は、経費のほとんどを否認されてしまう可能性も大いにあり得ますので注意が必要でしょう。

▼オンラインサロン運営でインボイス登録をすべきかどうかの判断基準は以下をご参照下さい。

オンラインサロンを開設して運営されている方が、収入を失敗せずに確定申告して税金を納めるためのポイントを税理士が解説しています。

法人化を検討する時に

個人事業主としての収益が安定してきた段階で、節税効果や信用力向上を目的として法人化を考える方が多くおられますが、会社設立後は法人税が課され、複雑な年次決算等が必要になりますので、税理士と契約されるのが一般的です。

ただし、法人化したからといって自動的に節税などのメリットが得られるわけではなく、そこから顧問の税理士がどれだけ効果的な施策を実施できるかによって、手元に残る金額が変わってきますので、オンラインサロンなどネットビジネスの申告実績や、節税スキルなどに長けた税理士に依頼できるかによるところが大きいでしょう。

▼通常、法人化には初期費用がかかってきますが、無料で法人化する方法もありますので詳しくは以下の記事をご参照下さい。

オンラインサロンの法人化の手順ややり方、メリットとデメリット、また無料で会社設立する方法などについて解説しています。

税務調査対策で

節税対策について相談を受けることは多いのですが、いくら節税対策を行っても、後の税務調査で否認されてしまっては全く意味がありません。

つまり節税対策と税務調査対策というのは車で言う両輪で、どちらか一つ欠けても上手く回らないのです。

また、オンラインサロンなどのネットビジネスに関する税務調査では、「情報技術専門官」と呼ばれる専門の調査官が同行するなど、一般的な事業とは異なる対応が必要になるため、個人の方はもちろんのこと、税理士でもそれらに詳しくない方の場合は困られることも多いようです。

つまり、ネットビジネスに関する税務調査スキルの高い税理士というのは、あなたの収益や資産を守る用心棒的な存在でもあるのです。

現在の税理士に不満を感じたとき

すでに税理士と契約している方でも、以下のような不満から他の税理士を検討されるケースがよくあります。

- ネットビジネスに詳しくなく会話がかみ合わない

- 節税や調査対応への対応が不十分

- 専門用語が多く、相談しづらい雰囲気がある

- 毎月の事務所への訪問が大変

これまで、同じ税理士でも得意分野やスキルの違いがあることはお伝えしてきましたが、重要だけれども契約して初めて分かるのがコミュニケーションの取りやすさとその環境でしょう。

そのため、弊社ではなるべく気軽に相談していただけるよう、税理士に対しても「先生」という呼び方は基本的にご遠慮いただいております(笑)。

また従来型の事務所では、紙の領収書を持参したり、毎月対面での打ち合わせが前提になところも未だに多いようです。

せっかくビジネスはオンラインで行っていても、税務処理はアナログだとそれだけで負担やストレスにもなりかねません。

弊社の例ですと、日頃のやり取りは基本的にチャットで行っていますので、何か分からないことがあれば、スマホやPCからいつでもお送りいただけますし(もちろん、対面やお電話、メールやZoomなどのオンラインでも可)、

明細もや資料も、紙ベースのものはそのまま専用封筒に入れて送っていただくか、写メやPDFをチャットやメールで送信していただければこちらで整理いたしますし、また対応している銀行等であれば、最新のクラウドシステムを導入していますので、わざわざ送っていただく必要すらありません。

なので、会ってじっくり相談したいという方は事務所に来られますし、できるだけ手間や時間をかけたくないという方はチャットだけの方もたくさんおられ、ご自身のライフスタイルによって自由に選んでいただけますので、弊社は大阪が拠点ですが、関東圏のお客様の方が多く、北は北海道から南は九州沖縄の離島まで、クライアント様の実績がございます。

また、女性のお客様でご希望の場合は女性スタッフが担当させていただくことも可能です。

税理士事務所というのは、上下関係ではなく、あなたのビジネスを発展させていくために共にサポートさせて頂く伴走者だと考えていますので、税金面でのサービスはもちろん、円滑にコミュニケーションがとれる環境作りも同じぐらい大事だと弊社では考えています。

オンラインサロンに強い税理士を選ぶための9つのポイントとは?

オンラインサロンを安定して長く続けていくためには、税金面で損をしてしまわないよう、実績のあるそれらに強い税理士を選ぶ必要があるでしょう。

そこで失敗せずに選ぶための9つのポイントについて解説します。

1. オンラインサロンなどのネットビジネスの税金に精通しているか

オンラインサロンは従来の事業とは違い、会員制・サブスクリプション・プラットフォーム経由の取引が中心です。

そのため、これらの仕組みに詳しくない税理士だと説明が通じにくく、余計な手間がかかったり、税務処理のミスが発生することもあるでしょう。

実際、弊社へ相談に来られた方の中にも、ネットビジネスに詳しくない税理士と契約してしまい、

- 毎回ネットビジネスに関する説明が必要

- 本来必要のない帳簿作業を指示される

- 不利な税務処理がされているようだ

などの声をよく聞きます。

プロの税理士に頼んでいるのにそんなことがあるの?と思われるかも知れませんが、実際によくあることですので、事前にネットビジネスの話が通じるのかなどは最低限、確認しておくことをお勧めします。

2. 面倒な記帳作業や確定申告を丸投げできるか?

税理士に税務を依頼したのに、日々の記帳作業や領収書の整理は自分でやらないといけない事務所も少なくありません。

特に安価な事務所ほどその傾向は強いようで、結局オーナーの手間や負担が増えることになり、オンラインサロン運営に割ける時間が減ってしまっては本末転倒でしょう。

税理士費用は経費にできますので、ここでケチってトータルの手間やコストが増えてしまうより、面倒な税務作業を丸投げで任せて、ご自身はそれに捕らわれることなくビジネスに専念できる環境作りが大切でしょう。

3. ネットビジネス関連の申告実績が豊富か

独自システムの他、YouTube、DMM、BASE、noteなど、オンラインサロン運営者が使うプラットフォームは多岐にわたりますが、それぞれに手数料や消費税の扱いが異なり、ネットビジネスの申告実績が少ない税理士の場合、把握していないことも多いようです。

ただ、ここは税務署も非常によく突いてくる部分になりますし、業者の規約等もよく改訂されることから、常にアンテナを張っておく必要があるポイントになります。

4. プラットフォームの資金の流れを理解しているか

前項とも繋がりますが、プラットフォームごとに売上計上や支払いのタイミングが異なりますので、これを把握せずに処理を進めてしまうとミスに繋がります。

たとえば代表的なものだと締日や支払い日なども業者毎に異なりますので、弊社ではミスが起きないよう、それらの情報をまとめたデータベースを作成し、スタッフ全員が把握出来るようにしています。

5. 税理士費用とサービス内容のバランスが取れているか

先ほどもお伝えしましたが、ご相談で多いのが、費用の安さだけを見て税理士を選んだ結果、

- ネットビジネスの話が通じない

- 面倒な税務作業を自分でやらないといけない

- 適切な処理がされていない

というお悩みで、結局、依頼者に負担がかかってくることになります。

税理士費用は経費として計上できますので、価格とサービスのバランスを冷静に見極めて判断することが大切でしょう。

6. オンラインを活用した相談や資料提出が可能か

事業をストレスなく続けていくためには、税理士とスムーズにコミュニケーションが取れることも大切でしょう。

事務所へわざわざ訪問する必要があったり、紙で提出しないといけないところも多くあるようですが、現在ではチャットやZoom、メールなど、便利なツールもありますので、ご自身の希望により自由に選べる環境が整っているかどうかも重要なポイントでしょう。

7. オンラインサロンの法人化や節税に強いか

オンラインサロンの収益が増えて来ると、節税のために法人化を検討される方が増えてきます。

ただ、法人を作れば自動的に節税できるわけではなく、税理士によって節税スキルにも差がありますので、そこから顧問税理士がどれだけ適切な施策を行えるかどうかで違ってきます。

例えば、大手の企業が扱っている合法な節税商品というものがありますが、法律によりCMや広告などで公に宣伝することが禁じられています。

しかも金融庁に登録のある担当者しか営業や販売が出来ませんので、誰でも扱える商品ではありません。

ただ、企業も販売しなくてはいけませんので、きちんと紹介できるスキルの高い相手と手を組むことになるのですが、過去の信頼関係や税務の実績等が評価され、多くのお客様から喜んで頂けている弊社へは、そんな良い情報や商品が自然と集まって来て、更にお客さんに喜んで頂けているという好循環が生まれています。

つまり同じ税理士資格であっても、扱える商品やサービスも違えば、節税スキルも異なりますので、結果的として差が出て来てしまうのが現実なのです。

8. オンラインサロンの税務調査に強いかどうか

いくら節税対策を行っても、税務調査で否認されていては意味がありません。

特にオンラインサロンなどのネットビジネスにおいては、「情報技術専門官」というITに特化した調査官が同行してくることも多く、同じ売上でも対応する税理士のスキルや実績によって、追徴額が数百万〜数千万円単位で変わってしまうこともありますので、それらの経験や実績があるかどうかは、非常に重要なポイントとなるでしょう

▼ネットビジネスの税務調査に関する実態や具体的な対策法についてはこちらをご覧下さい。

毎月の無料相談会でも、せどりやアフィリエイト、物販などのネットビジネスをされている方の他、プログラマーやデザイナーさんなど、IT関係の税務調査について、フリーランス(個人事業主)の方や経営者さんからも、よくご相談を受 …

9. 融資や補助金対応など、資金支援に強いか

ビジネスを拡大していく過程で、資金調達が必要になってくることもあるかと思いますが、それらに強いかどうかも重要になってくるでしょう。

弊社では、サポートやアドバイスはもちろん、一人で銀行へ行くのが不安な方のために、税理士が同席の下、弊社で初回面談を行っていただくサービスを提供しており、本来、社会保険労務士等が専門である助成金に関しても、それに特化した社労士に直接ご相談いただける環境を整えています。

そのようなサービスがあるかどうかも確認しておくと良いでしょう。

要注意?オンラインサロンに強い税理士探しで失敗しやすいポイントとは?

オンラインサロンに強い税理士を選ぶ際、注意が必要なポイントというのがあります。

良かれと思って行っていたことが、失敗に繋がってしまうと言うこともあり得ますので、その理由も含めて解説しましょう。

税理士紹介サイトは要注意?その仕組みを理解しておこう!

最近では、簡単に理想の税理士を探す手段として「税理士紹介サイト」や「マッチングサービス」というのがあります。

サイト内に条件を入れて検索するだけなので、非常に便利なサービスなのですが、実はその仕組みを理解しておかないと失敗することにもなりかねません。

というのも多くの紹介サイトは、掲載している税理士から広告料や成約時の手数料を受け取る形で運営されています。

そのため、サイト内で上位表示される税理士はスキルの高さではなく、単に多くの広告費を支払っているというケースが少なくありません。

また、「オンラインサロンに強い」や「ネットビジネスの強い」などのキーワードも、税理士自身の申告に基づいて登録されていることが多く、実際のスキルや実績が確認されることはほぼありません。

実際、弊社にも多くの紹介サイトから掲載依頼のメールが頻繁に届きますが、その際に案内されるのは広告料や掲載料等の話ばかりで、お客さんが本当に望まれている税務スキルに関するヒアリングは一度もないのが現実です(なので弊社では、本当にお客様が望まれていることと合致しないとの理由で、有料の紹介サイトへの登録は一度も行っておりません)。

そのため相談に来られた方のお話を伺っていても、

「紹介サイトを経由でネットビジネスに強い税理士と契約したものの、実際には知識やスキルが乏しく満足いくサービスを得られませんでした」

といった声も少なくありません。

もし紹介サイトを利用するのであれば、その仕組みとビジネスモデルをきちんと理解した上で、慎重に行う必要があるでしょう。

実際の事務所を確認してみる

最近では、インターネット上で税理士を探される方も多いと思いますが、もし良さげな税理士事務所を見つけた時は、出来るだけ実際のオフィスを確認されることをおすすめします。

以前にに来られたご相談者で、

「ホームページ上ではとてもスキルが高く、人気のある事務所に思えたんですが、実際に会って話を聞いてみようと住所を調べたらシェアオフィスだったので、不安になってそこはやめました」

という方もおられました。

シェアオフィス自体が必ずしも悪いとは思いませんが、ホームページ上ではいくらでも良さそうに書けるものです。

税理士事務所というのは少し特殊で、お客さんとの面談はもちろん、クライアントさんの重要な資料や情報を取り扱う場所でもありますので、少なくとも事務所のセキュリティや設備はある程度高い必要はあるでしょう。

意味なく贅沢や華美にする必要は全くありませんが、本当にクライアントさんから信頼され、人気のある事務所の多くは、やはりそれなりのところに構えているものです。

また実際に訪問してみることで、税理士の人柄やスタッフの対応など、ネット上では分からない“リアルな印象”を感じ取ることもできるでしょう。

遠方でどうしても訪問が難しい場合等は、Zoomなどオンラインを使って相談してみるだけでも、ある程度の雰囲気を感じることは出来るかと思います。

もしこちらから事務所への訪問を申し出た際に、「近くのカフェで」等と断られてしまった場合は、何か来て欲しくない事情があるのかもしれませんので、注意が必要かも知れません。

大事なことは、ネット上の情報だけに頼らず、自らの目で税理士やその事務所を確認することが、失敗を減らすことに繋がるでしょう。

税理士変更をスムーズに行うコツとは?

現在の税理士に対して不満を感じつつも、「長年の付き合いがあるから言い出しにくい」「伝えるのが気まずい」といった理由から、ついそのまま契約を続けてしまっているという方も多いでしょう。

ただ、将来的なビジネスの成長や、手元に残る金額の大小、精神的なストレス等を考えると、適切なタイミングで税理士を見直すことは大切なことでしょう。

なので、できるだけトラブルを避けつつ税理士をスムーズに切り替えるためのポイントについて、わかりやすく解説します。

まずは自分にとって大切なことを見直す

現在の税理士に満足していないと感じつつも、「手続きが面倒だから……」「言い出し辛い……」といった理由で先延ばしにされている方もおられるでしょう。

ただ、そうした小さなストレスが積み重なることで業績に響いたり、また適切な税務処理や対策がされていなくて、現実的な金銭的ロスが起こり得る可能性もあります。

例えば、ネットビジネスに詳しくない税理士が正しい処理をしていなかったため、本来必要のない作業を強いられていたり、仮に毎月10万円の損失が出ていたとすれば、それが1年間で120万円、5年で600万円、10年で1,200万円という損失になることも考えられます。

なので、まずは自分にとって何が最も大切なのか、以下のような点を整理して優先順位を考えてみられることをお勧めします。

- 面倒臭いので、今の税理士との関係性を維持して無難に進める

- ストレスのない環境で本業に集中する

- 長期的なビジネスの成長と手元に残る金額を確保したい

これらを冷静に検討してみて、どれを選択するのが良いのか客観的に考えてみましょう。

面倒だからと、たった一通のメールを送らなかったことで、将来的に数百万円の損失につながるとしたら、「あの時に動いていれば……」と後悔するかも知れません。

税理士の変更は特別なことではない

あまり知られていないかもしれませんが、税理士の変更は業界ではよくあることです。

事業内容の変化や業種の特性に合わせて、より自社に合った専門家を選ぶのは当然のことですし、実際、多くの税理士もそのことを理解しており、切り替えの申し出に対して冷静かつ丁寧に対応してくれるケースがほとんどです。

中には、機嫌が悪くなったり、ネガティブな反応をされることもあるかもしれませんが、そうした対応を受けた時こそ「今後のためにも変更して良かった」と思えるでしょう。

実際に変更を経験された方の声を聞いてみても、「想像していたより簡単だった」「もっと早く行動すればよかった」という意見がほとんどで、非常にスムーズに進むケースが大半です。

丁寧な伝え方と感謝の言葉がスムーズな引き継ぎのカギ

現在の税理士に対して変更の意思を伝える際、できるだけ冷静で丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

たとえ不満があったとしても、これまでの支援に感謝の気持ちを表すことで、関係悪化や引き継ぎのトラブルを避けることに繋がるでしょう。

どうしても変更を伝えづらい場合は、

「どうしても断れない縁故ができてしまいまして……」

といった、やんわりとした理由を使うのも一つでしょう。

まとめ

今回は、オンラインサロンの税金に強い税理士を失敗せずに選ぶためのポイントについて解説致しました。

いくらビジネスを頑張って利益を上げても、どの税理士に依頼をするかで、納める税金の額や手元に残るお金が変わってきてしまうのが現実ですので、いい加減に決めてしまわず、慎重に検討されることをお勧めします。

▶具体的な節税実績や、無料での会社設立、無料節税シミュレーションについて見る >>> TOPページへ

※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。