この記事を書いている人

税理士 堀 龍市

ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役

税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)

有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。

自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。

●お問い合わせは無料です。ページ下部のメールフォームよりお気軽にご相談下さい。

弊社は2008年に創業したネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)ですが、せどりや転売物販、アフィリエイトやユーチューバー、ネットショップ運営者やココナラを使って副業をされている方など、日々全国からお問い合わせやお申込みをいただいており、クライアント様も超有名YouTuberや各業界のパイオニアの方々から、個人でされている方まで多数の実績がございます。

最近ではスマホやパソコンを使って気軽にできることから、本業を持ちながら副業として行っておられる方も多くおられますが、ビジネスのことは事前に勉強されていても、税金のことは後回しにされていて、確定申告についてよく分からないというご相談も多くあります。

そこで今回は、副業をされている方が確定申告をされる際のやり方や必要書類、また間違え易いポイントと失敗せずに行う方法、実際の確定申告書を用いた記入方法などについて解説致します。

▼以下の目次の知りたい内容をクリックすることでジャンプが可能です。

副業で確定申告が必要になるのはいくらから?

副業をされている方からよく寄せられる質問のひとつに「いくら稼いだら確定申告が必要になりますか?」というのがあります。

まず考え方の原則としては、所得を得ているすべての人は確定申告の対象になります。

ただ、一定の条件を満たす場合には申告が免除されるため、それらに当てはまる場合は確定申告の必要はありません。

この判断をするうえでまず重要なのは、「売上」や「収入」と「所得」を混同されている方がご相談を伺っていると結構おられますが、この中で税金がかかってくるのは「売上」や「収入」ではなく、そこから控除や経費を差し引いた「所得」に対してかかります。つまり、

収入(売上) − 経費や控除 = 所得

になります。

基本的なことですが、まずはこれを理解したうえで、どのような条件で確定申告が不要になるのかを具体的に確認していきましょう。

サラリーマン等は副業の所得が年間20万円以下なら確定申告不要?

「副収入が年間20万円以内なら確定申告は必要ない」というのを耳にされたことがある方も多いでしょう。

ただこの基準はすべての人に当てはまるわけではなく、会社員など給与所得者で年末調整によって納税が完了している人の特権になります。

例えば、会社勤めをしている方が副業で得た所得が年間20万円以下であれば、原則的には確定申告は不要です。

ただし注意すべきは、この20万円には副業の収入だけでなく、仮想通貨やFX取引、不動産収益など、雑所得に分類されるものをすべて合算して判断する必要があります。

さらに、以下の条件等に該当する場合は、所得の額に関わらず確定申告が必須となります。

- 年収が2,000万円を超えている場合

- 複数の会社から給与を受け取っている場合

- 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)を適用する場合

専業主婦・学生・フリーランス等は58万円以下なら確定申告不要?

一方で、会社員ではない専業主婦や学生、あるいはフリーランス(個人事業主)の場合、年間の所得が58万円以下であれば確定申告は必要ありません。

この58万円という金額は、令和7年(2025年)に改定された「基礎控除額」にあたり、所得から差し引くことが出来ますので、この範囲内であれば税負担が生じないのです。

ただし、アルバイト収入など他の所得がある場合は、それら全てを合算した金額で判定されますので、収入源が複数ある方は注意しましょう。

赤字でも確定申告したほうが有利なケースとは?

副業で得た収入よりも支出の方が多く、結果的に赤字となった場合は、基本的に確定申告の義務はありません。

ただ、副業であっても青色申告を選択している個人事業主の場合は、確定申告を行うことで赤字分を翌年以降の所得から差し引くことが可能になり、節税対策になりますので赤字の場合でも確定申告しておかれることをおすすめします。

副業の税金はいくらになる?計算方法を解説

副業で得た収入に対して「実際にどのくらい税金を支払うことになるの?」と考えられる方も多いでしょう。

個人として行う副業の収益は所得税の対象となり、所得の大きさによって税率が段階的に上がる「累進課税」になっています。

税額は以下の表を元に

課税所得 × 税率 − 控除額 = 所得税額

でおおよその納税額を求めることが可能です。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |

| 1,950,000円から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |

例として、本業として会社から給与を受け取りながら副業をしている場合には、給与所得と副業で得た所得を合算した金額が「課税所得」となります。

その合計額から各種控除を差し引いて残った額を上記の表に当てはめて納税額を計算します。

また、副業の収入を「雑所得」として申告する場合は、「総合課税」という分類になりますが、この場合、副業の収益だけでなく、同じ雑所得に区分される他の収入(例:仮想通貨の利益や海外FXの収益など)を全てまとめて計算しなければなりません。

たとえば、副業で50万円の利益を得た一方で、仮想通貨取引で20万円の損失が出ていた場合、差し引き後の30万円が課税所得となりますので、この金額を基に税額を計算することになります。

ただし注意点として、FXでも国内FX業者で得た利益は、雑所得でも「申告分離課税」という種類になり、総合課税の雑所得とは合算できません。

国内FXと副業の所得は別々に計算する必要がありますので注意が必要です。

副業の利益は何所得として確定申告する?

個人が副業で得た収入は、「事業所得」または「雑所得」のいずれかで確定申告することになります。

ただこれは、納税者が自由に選べるわけではなく、実際の活動実態によって判断する必要があります。

事業所得と認められるための基準とは?

「青色申告の65万円控除を受けたいので事業所得として申告するつもりです」という方が弊社の無料相談でもおられますが、上記でお伝えした通り、申告区分は自由に決められるものではなく、あくまで実態に基づいて判断する必要があります。

ただ、その判断基準は曖昧な部分も多く、税務調査や裁判で争点になることもよくあります。

事業所得かどうかを判断する基準は、

- 営利性・有償性があるかどうか

- 継続性・反復性があるかどうか

- 自己の危険と計算において独立して営まれているか

- 精神的・肉体的労力の程度

- 人的及び物的設備の程度

- 安定した収益が得られる可能性があるか

引用元:国税不服審判所

となっていますが、これまで何度も副業に関する税務調査に立ち合ってきた経験から申しますと、特に重視されるのは

- 継続的に対価を得て活動を行っているか

- 事業としての規模かどうか

この2点だと言えるでしょう。

1.については単発な副業ではなく、そこから継続的に収入を得ているかどうか、2.はその収入で生活していて、事業と呼べる規模で行っているかどうか、だと考えられます。

売上の目安としては、年間300万円を超えるようなら、上記の基準に照らし合わせて事業所得としての申告を検討されてみても良いでしょう。

雑所得が更に分かれた?「業務」と「その他」について

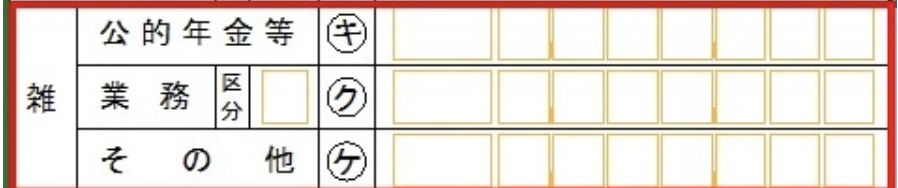

事業所得に該当しない場合、副業の収益は雑所得として申告することになりますが、令和2年(2020年)の税制改正によって、雑所得はさらに以下の3つに細分化されました。

- 公的年金等

- 「業務」に係る雑所得

- 「その他」の雑所得

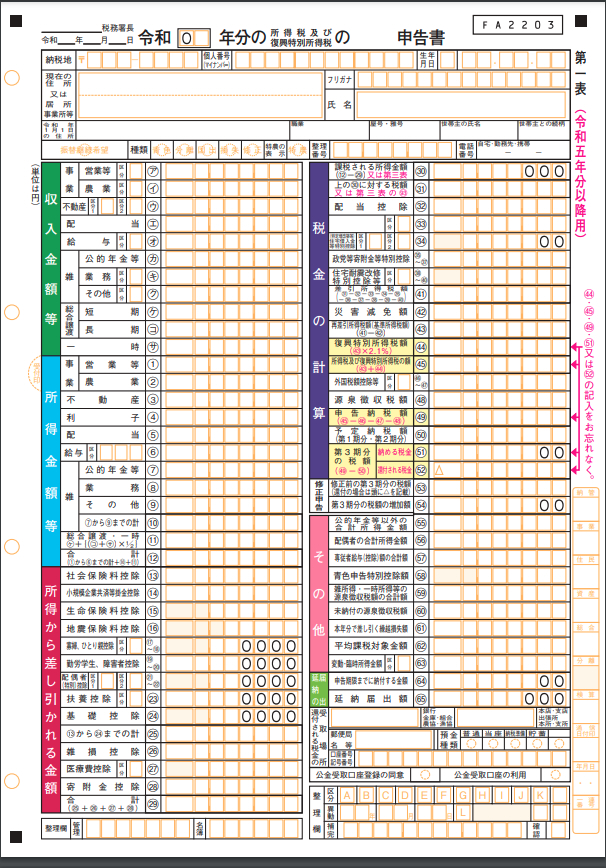

▼尚、実際の申告書もこのように変更されています。

公的年金は今回関係ありませんので割愛しますが、副業の場合は「業務」か「その他」のいずれかで確定申告する必要があります。

公的年金は今回関係ありませんので割愛しますが、副業の場合は「業務」か「その他」のいずれかで確定申告する必要があります。

次にそれぞれの特徴やメリットとデメリットについて見ていきましょう。

業務に係る雑所得の特徴とメリットとデメリットについて

「業務」の雑所得としてで申告する場合は、収入から必要経費を差し引くことが可能です。

ただしその条件として、正規の簿記原則による帳簿作成と保存が義務付けられており、形式も厳格に決められていますので、個人で対応するには大きな負担となり、税理士に依頼をされるケースもありますが、その場合は単発の申告依頼ではなく、月々の顧問契約が必要になってきますので、コストも考慮しなければなりません。

その他の雑所得の特徴とメリットとデメリットについて

「その他」の雑所得として申告する場合は、帳簿の作成や保存義務はありませんので手続きは簡単になります。

ただし経費として認められる範囲は非常に限定され、基本的に商品の仕入れなど「直接原価」のみに絞られます。

例えば、せどりや物販を行っている場合、商品の仕入代金は経費として計上できますが、それ以外のパソコンや通信費、梱包資材のような付随的な支出は経費にできません。

また、仮想通貨や海外FXによる利益も同じく雑所得(総合課税)に含まれるため、副業収入と合算して確定申告する必要があります。

確定申告の所得区分を選ぶ目安は?

副業の利益をどの所得区分で申告すべきかは、今後の方向性や収益規模を基準に考えるとわかりやすいでしょう。

- 副業を今後も本業にするつもりはない場合……「その他」の雑所得

- 将来的に副業を本業にして生計を立てていく場合……「業務」に係る雑所得

- 年間売上300万円以上で事業性が強い場合……個人の「事業所得」として申告、もしくはより節税効果や社会的信用の高い法人化を検討

副業の確定申告は青色申告と白色申告、どちらを選ぶべき?

個人の副業で収益が出ている場合、確定申告を行う必要がありますが、その際に選択できる方法として「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

どちらも一長一短がありますので、自分の状況に合わせて選ぶことが大切です。

それぞれの特徴やメリットを整理しながら、どちらを選ぶべきかを考えてみましょう。

青色申告と白色申告の特徴と違いについて

白色申告は帳簿付けが比較的シンプルで、簿記の知識があまりなくても取り組みやすいので、会計初心者や事務作業に多くの時間を割きたくない人にとっては始めやすい方法といえるでしょう。

ただし、税金面での優遇はほとんど受けられないため、節税を重視する人には向きません。

一方、青色申告は複式簿記での帳簿作成や、貸借対照表・損益計算書の提出といったやや高度な会計処理が求められますが、売上から差し引ける控除等があるため、節税を望まれる方には有利な選択肢となるでしょう。

青色申告で得られる主なメリット

青色申告を選ぶことで受けられる代表的な特典は次のとおりです。

- 青色申告特別控除:正規の簿記の原則で帳簿を作成・保存することで最大65万円の控除を受けることができます。

- 家族への給与を経費に計上できる(青色事業専従者給与):家族が事業に従事している場合、届け出た金額以下で経費に計上できます(白色申告の場合は配偶者であれば86万円、配偶者でないければ専従者一人につき50万円)。

- 損失の繰越が可能:事業が赤字の場合、その損失を3年間にわたって繰り越すことができます。

- 30万円未満の固定資産を全額経費として計上可能:少額の資産購入時に、それを経費として計上することができます(取得金額の合計額が300万円以内)。

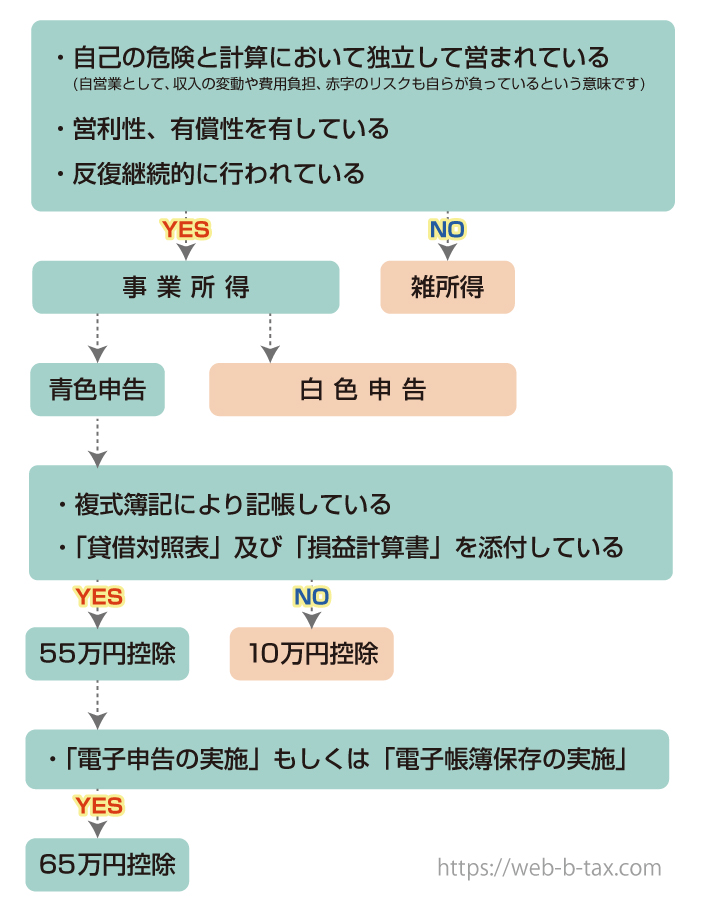

青色申告特別控除の種類と要件について

売上から差し引ける「青色申告特別控除」には「10万円」「55万円」「65万円」の3段階があり、受けるためにはそれぞれ条件が異なります。

- 複式簿記による記帳:複式簿記により貸借対照表や損益計算書を作成すること。

- 貸借対照表および損益計算書の添付:確定申告書にこれらの書類を添付すること。

- 電子申告の実施(65万円控除の場合):2020年分以降、65万円控除を受けるためには電子申告(e-Tax)を利用する必要があります。55万円控除の場合は必須ではありません。

- 電子帳簿保存の実施(65万円控除の場合):帳簿を電子的に保存する必要があります。

つまり55万円の控除を受ける時には「電子申告」や「電子帳簿保存」は必要ありませんが、65万円の控除を受けたい場合は、とちらかが不可欠となります。

青色事業専従者給与で家族への給与を経費にできる?

青色申告を選ぶメリットの一つに「青色事業専従者給与」があります。

これは、配偶者や親族に給与を支払った場合、その金額を経費として計上できる制度ですが、以下の条件を全て満たす必要があります。

- 対象者が15歳以上の配偶者または親族であること

- 年間6か月以上、専ら事業に従事していること

- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に所管税務署へ提出していること

ちなみに、給与の額は「青色事業専従者に関する届出書」に記載した金額以下が経費になりますが、節税のためにとあまり高額にすると認められないこともありますので、労働内容や市場価格と照らし合わせて設定するようにしましょう。

青色申告と白色申告、選択の基準

白色申告と青色申告のどちらを選ぶべきかは、それぞれのメリットとデメリットを考えて判断する必要がありますが、副業の収益がまだ少額で、会計処理に時間をあまりかけたくない場合は白色申告がお勧めです。

一方で、副業の収入が安定していて、今後もビジネスを継続しながら節税効果を活用したい場合は。青色申告を検討されるのも良いでしょう。

ただ、よくある失敗として、控除額の大きさだけで青色申告を選んだ結果、複雑な帳簿付けに対応できず、その分、副業にかけられる時間が減ってしまって白色申告に戻される方や、解決策として弊社のように全て丸投げできる税理士に依頼をし、控除に加えて税理士費用も経費として売上から差し引き、副業に専念される方もおられます。

つまり、控除があるからという理由だけで安易に選ばず、ご自身が税務作業にかけられる時間やコスト等も考えた上で選ぶ必要があるでしょう。

副業で経費にできるものとは?

よく寄せられる質問の一つが、「副業では何が経費として認められますか?」というものです。

税法上は、何と何が経費になるといった明確なリストが存在しているわけではなく、「副業で収入を得るために直接要した費用」は経費として計上できる」という考え方になります。

一例を挙げると、

- 副業を行う上で必要なインターネット通信料

- 副業で使った分の電気代

- ウェブサイト運営用のレンタルサーバー代やドメイン取得・維持にかかる費用

- スキルの向上や副業関連の書籍購入費やセミナー参加費など

- 売上金を受け取る際の振込手数料など

などがあるでしょう。

ただし注意点として、上記でお話した通り、これらを経費として計上できるのは、「業務に係る雑所得」として確定申告をする場合です。

「その他の雑所得」として申告する場合は、原則、認められるのは仕入れ代金などの「直接原価」に該当するものに限られますので、たとえ副業用として利用していたとしても、通信費やパソコン購入費、梱包資材代など、他の支出は経費として計上できません。

副業でインボイス登録は必要か?

ここ最近多いのが、「副業でもインボイス制度に登録した方がいいですか?」という質問です。

そもそもインボイスとは、売上にかかる消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引くことが出来る仕組み(仕入額控除)において、それを受けるために必要な請求書等のことを指しますが、それを発行できるのはインボイス制度に登録済みの事業者に限られます。

例えば、あなたが副業で商品を販売しているとして、その商品を仕入れた業者がさらに小売販売を行う場合、もし同じ商品を扱う他社がインボイス発行事業者であれば、買い手は仕入税額控除が使えるそちらを選ぶ可能性が高くことが考えられるでしょう。

その場合、対抗策としてインボイスに登録しない場合は値下げをする等の対策が必要になってくるかも知れませんが、その分、利益は減ることになります。

それなら単純に、インボイス制度に登録しようと思われるかも知れませんが、インボイス制度に登録するには、消費税の課税事業者になる必要があります。

つまりこれまで免税事業者として消費税を納めずに済んでいた方は、新たに消費税の納付義務が発生することになり、負担が増える可能性もあります。

そのため、登録するかどうかの判断は、年間の売上規模や今後の事業計画、また競合の有無などを踏まえてどちらがメリットがあるのか、総合的に考える必要があるでしょう。

尚、物販を副業として行っている場合、利用されているECモールやプラットフォームで、業者側から出店者に対して対応を求められていることもありますので、まずはその内容を確認することから始めましょう。

副業は確定申告しなくてもバレない?

副業で収益が出ているにもかかわらず、「確定申告の方法が分からない」「少額だし手続きが面倒だから」などの理由で、申告をしていなかったという方から相談を受けることがあります。

ただ、これは非常に危険な行為であり、後々大きなリスクになる可能性が高いので、早急に対応する必要があります。

中には「ネット上の取引だし少額ならバレないでしょ」と軽く考えている人もおられますが、それは大きな間違いです!

むしろインターネットを介した取引はすべて記録が残り、税務署が把握することは難しくありませんので基本的にバレます。

そのため、一般のリアルビジネスよりもむしろ税務署から狙われる可能性が高いと考えられます。

さらに「小規模の個人だから大丈夫だろう」という考えも危険で、規模の小さな事業者であっても調査が入り、延滞税や重加算税といった罰則を受ける事例は少なくありません。

▼ネットビジネスの税務調査の実態とその対策法についてはこちらをご覧下さい。

毎月の無料相談会でも、せどりやアフィリエイト、物販などのネットビジネスをされている方の他、プログラマーやデザイナーさんなど、IT関係の税務調査について、フリーランス(個人事業主)の方や経営者さんからも、よくご相談を受 …

税務署から何も言われてないから大丈夫は本当?

「これまで税務署から何も言われていないから大丈夫」という考え方も大きな誤解です。

まず確定申告書を提出した際、税務署はその場で内容の間違いを指摘することはほぼありません。

万が一、ミスや間違いがったとしてもお尋ねが来るのは早くて数か月後になるのが一般的です。

また、税務調査が行われる場合も1年ごとではなく、調査官も忙しいので数年分をまとめて実施されることが一般的で、特に開業から3〜4年後に調査が入るケースが目立ちます。

つまり「何も言われていない=問題ない」のではなく、実際は単に泳がされているだけということも多いのです。

税金は過去5年間、場合によっては7年間まで遡って調査や追徴を行うことが出来ますので、もし数年分の税金や延滞税等をまとめて追徴課税された結果、資金繰りが一気に悪化して副業を続けられなくなるリスクも十分にあり得ます。

つまり、副業を長期的に続けていくためにも、きちんと確定申告を行うことは非常に重要なのです。

ネット副業は税務署にとって絶好のカモ?

飲食店などのリアル店舗型ビジネスの場合、実際に現地で調査をしてみなければ不正を見抜けないケースもあり、調査官にとってもリスクがあります。

一方でネット副業の場合、例えば

- プラットフォームや決済事業者、購入者側の取引記録が残っている

- 納税者側の確定申告がされていない

となると、言い方は悪いですが税務署にとっては取りこぼしのない確実に課税できる絶好のカモになります。

実際に税務署の内部通達でも、ネットビジネスや投資関連の無申告者に対する監視を強化する方針が示されており、今後さらに厳格化が進むと考えられます。

ネット上の取引を監視している専門部署がある?

国税庁は2001年に「電子商取引専門調査チーム(通称:電商チーム)」を立ち上げ、ネット上の取引を監視・調査しています。

主な業務内容は以下の通りです。

- 電子商取引事業者等に対し情報の元を見つけ出す資料源開発

- 先端領域における電子商取引の実態解明を目的とした実地調査及び調査手法の開発

- 電商チーム担当者相互の情報の共有化

- 実地調査等により習得した調査手法、調査・資料源開発事例、各種ノウハウの提供

- 国税局や税務署の情報技術専門官等からの要請を受けて実施する電子商取引事業者等に対する調査の支援

具体的な対象としては、YouTubeやアフィリエイト、物販(せどり)、デジタルコンテンツ販売、ネットオークション、仮想通貨の取引など、幅広い分野に及びますが、各プラットフォームや決済代行業者の記録も把握することが出来ますので、取引を隠すことはほぼ不可能です。

つまり「ネットだからバレない」という考えは完全に誤りであり、むしろ記録が残りやすいネットだからこそ確実にバレますので、無用なペナルティや追徴課税を避けるためにも、正しく確定申告を行うようにしましょう。

副業の確定申告のやり方は主に3つ?

副業で得た収入を確定申告する方法には大きく分けて3つの選択肢があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットが存在します。

ご自身の状況に合わせて、最適なやり方を選ぶようにしましょう。

手作業で確定申告書を作成して提出する

もっともシンプルで費用をかけずに済むのが、自分で帳簿をつけ、領収書を整理し、確定申告書を作成して提出するやり方です。

帳簿の記録は、ノートに手書きする方法もあれば、Excelなどの表計算ソフトを活用する人も多くおられます。

コストがほとんどかからないという大きなメリットがある反面、記帳や集計、申告書の作成には時間がかかり、副業の時間が削られることにもなりますので効率が良いとは言えません。

なので、副業を始めたばかりで収入がまだ少ない方や、支出を最小限に抑えたい方には向いている方法だと言えるでしょう。

会計ソフトを使って自分で確定申告する

次に、弥生会計やfreeeなどの会計ソフトを活用して、自分で申告を行う方法です。

近年の会計ソフトには、自動仕訳機能や帳簿作成、確定申告書の作成補助といった機能が備わっているものも多くありますので、手作業よりも負担を軽減できます。

ただし、デメリットとしてはソフトの利用料がかかる点や、ソフトの助けを借りても基本的には自分で入力・確認を行う必要があるため、完全に手間がなくなるわけではありませんので理解しておく必要があるでしょう。

税理士にすべて丸投げで代行してもらう

もっとも手間が少ないのは、面倒な日々の帳簿付けや領収書の整理、確定申告書の作成から提出まで、全て丸投げで税理士に代行してもらう方法です。

これだと面倒な税務作業から完全に解放されますので、あなたは副業に専念することが可能になります。

デメリットとしては、税理士報酬がかかることですが、この費用は経費として計上できますので、副業である程度の売上が出ているのであれば、あまりデメリットにはならないでしょう。

むしろ、弊社のクライアントさんに伺っても、以前は自分で白色申告をしていた人が弊社に依頼をして青色申告へ切り替えたことで、日々の面倒な税務作業から解放された上に、65万円の特別控除が利用できるようになり、さらに税理士報酬も経費化できたため、年間で100万円以上、利益から差し引くことが出来るようになったと喜んでおられる方も多くおられます。

ただし、注意点としては、すべての税理士が丸投げで対応をしてくれるわけではありません。

特に低価格を売りにしている事務所だと、確定申告書の作成はしてくれるものの、記帳作業や領収書の整理など、面倒な日々の作業は自分でやらなければならないところも多くあり、それでは税理士に依頼をするメリットがあまりなくなってしまいますので、契約前にサービス内容をよく確認しておくことが重要でしょう。

ネット副業に強い税理士を選ぶには?

税理士を選ぶ際、「料金が安いから」「知人に紹介されたから」といった理由で決めてしまわれる方も多いですが、実は税理士によって得意分野や税務スキルには大きな違いがあります。

特にネットビジネス系の副業は、特有の会計処理や税務調査対策が必要になることもあり、その分野に精通した税理士に依頼できるかどうかで、将来あなたの手元に残る金額に大きな差が出ることも珍しくありません。

実際に相談を受ける中でも、

「今の税理士にネット副業のことを説明してもなかなか理解してもらえなくて……」

といった声が多くあります。

話が通じないだけならまだしも、それまでの資料を拝見させていただくと、知らない間に不利な税務処理をされてしまっていたり、本来必要のない面倒な作業を押し付けられていたケースも結構あります。

税理士は国家資格なので誰に頼んでも差はあまりないと思われがちですが、ネット副業に関する知識や実績はもちろん、節税対策や税務調査対策というのは税理士試験にも出ませんので、資格を取った後にどれだけその方が勉強され、実践でスキルを磨いてこられたかで大きな差が生まれる部分なのです。

分かりやすい分野で言うと、例えばお医者さんに診てもらう際、風邪や軽い体調不良等であれば、近所のかかりつけ医が通いやすくて頼りになるかと思います。

一方で、脳や内臓などの難しい手術を受ける時には、これまで何百回とその分野の手術を行ってきた、スキルの高い経験豊富な専門医に頼みたいと思うでしょう。

税金も同様で、一般的な確定申告や記帳代行なら近くの税理士さんにお願いしても大差ないでしょうが、ネットビジネスなど専門的な知識や対策が必要な場合は、それらの経験が豊富でスキルの高い税理士に依頼できるかどうかで結果が変わってくる可能性が高いというわけです。

▼ネット副業に強い税理士を失敗せずに選ぶ方法についてはこちらをご覧下さい。

ココナラの税金や節税対策、確定申告、税務調査や法人化に強い税理士を選ぶ際の具体的なポイントや、失敗しない選び方について解説しています。

副業の売上が増えてきたら法人化で節税を考える?

前項で、個人でも副業に強い税理士へ税務作業を丸投げすることで、税金から差し引くことが出来る控除や経費が増え、結果として節税につながった例をご紹介しましたが、副業の年間売上が300万円を超えたあたりで、個人事業主よりもより効果的な節税対策ができる法人化を検討される方が多くおられます。

中には法人化と聞いて、「手続きが大変そう」「自分にはまだ早い」と思われる方もおられますが、実際には書類上のことですので、司法書士などの専門家に依頼をすれば、あとは自動的に完了しますし、資本金も最低1円から設定できるため、大きな資金を用意する必要もありません。

そのため、弊社のクライアント様にも、本業の会社員を続けながら副業を法人化して行っておられる方も多くいらっしゃいます。

▼通常、法人化には会社の設立費用がかかりますが無料で法人化する方法もありますので、詳しくはこちらをご覧下さい。

ココナラの法人化のやり方について、無料で会社設立する方法や、設立費用や手続きの流れとタイミング、、また法人の種類やそれぞれのメリットとデメリット、補助金と助成金などを解説します。

副業の確定申告のやり方と必要書類とは?

副業の確定申告の流れや提出期限、納税方法、必要書類等について確認していきましょう。

確定申告の期間と期限について

確定申告の提出期間は、毎年2月16日から3月15日までと定められています。

尚、最終日が土日や祝日に重なった場合は、翌営業日が期限になります。

この期限までに申告書を提出し、あわせて所得税の納付を済ませる必要があります。

もし期限を過ぎると「延滞税」や「無申告加算税」といった罰則が課されることがありますが、遅れた日数によってペナルティが加算される仕組みになりますので、たとえ期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く手続きを行うことが大切です。

▼ペナルティの税金の種類や対処法についてはこちらをご覧下さい。

個人の所得税の確定申告期限、つまり税金の納付期限は毎年3月15日と決められていますが、弊社の場合、確定申告の節税や申告代行のお申し込みは、その期限の前である2月の半ばか末にはいつも定員に達しますので、その時点で受付を締め …

納税方法は複数ある

所得税の納税方法は複数ありますので、ご自身のライフスタイルに合わせて選択することが可能です。

- 振替納税

- インターネットバンキングやダイレクト納付を利用した電子納税

- クレジットカード決済による納税

- スマートフォンアプリを使った納税

- コンビニエンスストアでの納税

- 税務署や銀行窓口での現金納付

例えば平日は忙しくて動けない方でも、電子納税やコンビニ払いを利用すれば夜間や休日でも納付することが可能です。

確定申告書の入手方法と提出方法

申告書は最寄りの税務署で受け取れるほか、国税庁の公式サイトからもダウンロード可能です。

また、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」を利用することで、パソコンやスマートフォンで申告書を作成することができ、そのままe-Taxで提出することも可能です。

紙で作成した場合は、郵送による提出もできますので、自身の状況に合った方法を選びましょう。

副業の収支計算と必要な帳簿の種類を理解する?

副業収入の確定申告では、売上(収入)と経費(支出)を正確に把握しておく必要があります。

また適用する控除の種類によって求められる帳簿の形式が変わりますので注意が必要です。

- 白色申告または青色申告10万円控除:簡易帳簿(家計簿のような形式)でOK

- 青色申告55万円・65万円控除:複式簿記による帳簿と損益計算書や貸借対照表の作成も必須

最近の会計ソフトはこれらの帳簿作成に対応しているものも多いので、お持ちの方は利用されるのも良いでしょう。

副業の確定申告で必要な書類について

副業の確定申告を行う際に必要となる主な書類は以下の通りです。

中には準備に時間がかかるものもあるため、余裕をもって揃えておきましょう。

- 国民健康保険料の支払いを証明できるもの

- 国民年金の控除証明書

- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)

- 生命保険料や地震保険料の控除証明書(該当者のみ)

- 住宅ローン控除や医療費控除を受ける場合の証明書類

- 給与所得がある場合の源泉徴収票(サラリーマンの方など)

副業における確定申告書の具体的な記入方法

では実際の確定申告書を用いて、具体的な記入方法を解説します。

収支内訳書P2

収支内訳書P1

青色申告決算書P2

青色申告決算書P3

収支内訳書1ページ目の左側、または青色申告決算書の1ページ目にある損益計算書に、それらの内訳の合計額と、それ以外の経費を集計した金額を書き入れ、所得金額を計算します。

青色申告決算書P1

青色申告決算書P4

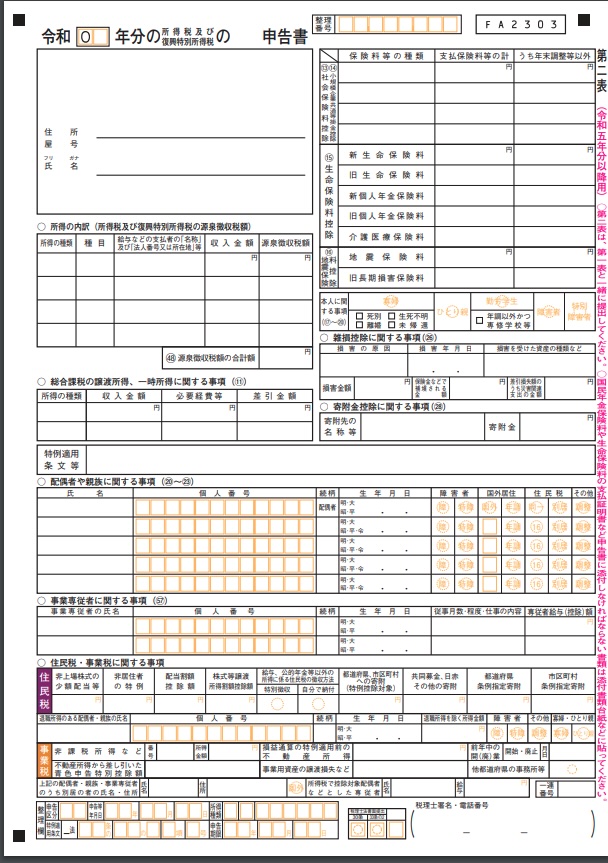

確定申告書第二表を記入する

事業に関する書類の作成ができたら、次に確定申告書を記入していくことになりますが、確定申告書には第一表と第二表があり、記入時のポイントとして、第一表より第二表から記入していく方が分かりやすいので、そちらから記入するようにしましょう。

申告書第二表

第二表の右側にある

- 社会保険料控除

- 生命保険控除

- 扶養控除

などの所得控除を記入しましょう。

これらは個々により内容が違いますので、事前に準備した控除の証明書などを参照に記入するようにしましょう。

また、源泉徴収された所得がある方や、雑所得、配当所得・譲渡所得、一時所得などがある方は、

- 「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」の欄

- 「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の欄

をそれぞれ記入します。

配偶者や親族に関する事項、事業専従者に関する事項も記入しましょう。また

- 「事業専従者に関する事項」

- 「住民税・事業税に関する事項」

も忘れず記入しましょう。

副業が会社にバレないようにする方法とは?

会社員の方から

「会社に副業がバレないようにしたいんですけど、どうすれば良いですか?」

という相談を受けますが、副業が会社にバレる最も多い理由は「住民税の変化」です。

具体的には、会社からの給料以外に収入があると所得額が増え、住民税の額が増えることで会社にバレるという仕組みです。

対策としては、確定申告書第二表の右下にある「住民税・事業税に関する事項」の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄で、「自分で納付」に○を入れておけば、ネットビジネスの収入分の住民税が会社給与から天引きされずに、個別に納付書が自宅に届いて、あなた自身が納付を行うことが出来るようになります。

これで、給与から天引きされる住民税額は大きく変わりませんので、副業が会社にバレる可能性を抑えることが可能です。

▼関連動画

確定申告書第一表を記入する

第二表を記入したら、最後に確定申告書の第一表を作成しましょう。

確定申告書第一表

まず、左上の収入金額等の箇所から記入します。

収入金額等の事業・営業等(ア)欄と所得金額(1)欄に、収支内訳書、もしくは、青色申告決算書を参照して金額を記入します。

次に、左下の所得から差し引かれる金額は、確定申告書第二表の右半分に記入した情報を元に、それぞれに応じた所得控除額を計算し、各欄に記入しましょう。

左半分の記入が終われば、次は右半分の税金の計算です。

所得金額の合計額(12)-所得から差し引かれる金額の合計額(29)で、課税される所得金額(30)を計算できます。

課税される所得金額の計算が終われば、次に所得税額を計算して((31)、(41)、(43))、所得税額に対する復興特別所得税額を計算します(44)。

あとは、所得税額と復興特別所得税額を合算することで、納める税金の計算が完了します((45)及び(51))。

但し、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていたり、予定納税をしている場合は、(46)~(50)欄にその金額を記入して、所得税及び復興特別所得税の額からそれらを差し引いた金額を「納める税金(51)」または「還付される税金(52)」に記入します。

最後に、右下の「その他」の箇所には、専従者給与の額や青色申告特別控除額を、それぞれの申告内容に応じて記入して完了になります。

まとめ

今回は副業の確定申告のやり方について、申告が不要になる条件や税額の計算方法、青色申告と白色申告の違いや経費の考え方などについて解説いたしました。

それぞれメリットとデメリットがありますので、ご自身の状況に合わせてかけられるコストや時間などを考慮した上で、最適な方法を選ばれることが大切になってくるでしょう。

▶具体的な節税実績や、無料での会社設立、無料節税シミュレーションについて見る >>> TOPページへ

※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。