この記事を書いている人

税理士 堀 龍市

ネットビジネス専門会計株式会社 代表取締役

税理士(近畿税理士会所属 登録番号092469番)

有名YouTuberの他、せどりや転売・物販、アフィリエイトなど、各ネットビジネス界のパイオニアらの税務顧問を多数担当。マスコミ実績多数。

自身も業務でネットを活用することで、北は北海道から南は沖縄の離島まで多くのクライアント実績を持つ。

●お問い合わせは無料です。ページ下部のメールフォームよりお気軽にご相談下さい。

最近ではスマホやパソコンを使って手軽に始められることもあり、ネットビジネス専門の会計会社(税理士事務所)である弊社にも、副業をされている全国の方々から税金に関する相談や申告のお申し込み等が日々寄せられます。

相談内容としては、副業やビジネスについては色々と勉強したものの、税金のことは考えてなかったという方や、面倒な税務作業はプロの税理士に任せて、ご自身はビジネスに専念されたいという方、売上が増えてきたのでより効果的な節税を頼みたいといったご相談も多くいただきます。

ただ、あまり知られていませんが、実は税理士によって得意な分野や節税対策、税務調査対策のスキルというのは異なり、実際、同じ売上であってもどの税理士に依頼をするかで、将来、あなたの手元に残る金額に差が出て来てしまうのが現実です。

そこで今回は、副業の税金で損をしてしまわないよう、それらに強い税理士の正しい選び方や依頼するタイミング、またかかる費用や失敗しないための注意点などについて解説致します。

▼以下の目次の知りたい内容をクリックすることでジャンプが可能です。

副業の売上がいくらになったら税理士に依頼するのが良い?

副業を続けていて売上が大きくなってくると、「そろそろ税理士にお願いした方が良いかな?」と考えられる方は少なくありません。

実際に「どのくらいの売上になれば依頼するのが良いですか?」と質問されるケースも多くあります。

結論から言うと、一律で「この金額から」という明確な基準は存在しません。

というのも副業の規模や内容、またご自身が税務作業に割ける時間、さらには依頼をする税理士の節税スキルによっても最適なタイミングは異なります。

ただ、目安がないと判断し辛いかと思いますので、弊社のお客様の例を挙げますと、大体年間の売上が300万〜500万円を超えたあたりで税理士に依頼される方が増える傾向にあるようです。

理由としては、効果的な節税対策を希望される方の他、日々の帳簿付けや領収書の整理、また確定申告の準備といった面倒な税務作業は、丸投げ可能な税理士に任せて、その費用も経費として計上して、ご自身は副業に専念されたいという方が多い印象です。

一方で注意しておきたいのは、すべての税理士が丸投げで請け負ってくれるわけではなく、確定申告は行ってくれても日々の帳簿付けや領収書の整理などは自分で行う必要がある事務所も多く、また人気のある税理士事務所ほど、早い時期に定員に達して受付が締め切られることもよくあります。

お陰様で弊社も毎年確定申告シーズン前にはほとんどの枠が埋まってしまい、前年末で受付を終了することも多くありますが、副業の確定申告では内容にもよりますが、基本的に年の途中から依頼をしても1年分の処理が必要になるため、年間を通しての費用とそのための時間が発生します。

そのため、毎年申告期限の直前になると「今からでもお願いできますか……?」というお問い合わせをいただきますが、残念ながら実務作業になりどうしても対応が難しいのが現状ですので、それらに強い税理士へ依頼をされたい方は、副業の売上が増えて来た段階で、早めに相談されるのが良いでしょう。

▼副業の確定申告のやり方についてはこちらをご覧下さい。

オンラインサロンを開設して運営されている方が、収入を失敗せずに確定申告して税金を納めるためのポイントを税理士が解説しています。

副業の税金に強い税理士の料金相場について

副業を行う方が確定申告や税務処理を税理士に依頼する際、費用はいくらぐらいかかるのかは気になるところでしょう。

実際の金額は税理士事務所ごとに異なりますが、一般的な相場としては月額1万円〜5万円程度、年間に換算すると12万円〜60万円前後が大体の目安になります。

ただ注意点として、この料金の範囲に含まれるサービス内容は事務所によって異なり、特に料金が低めに設定されている税理士事務所では、日常的な帳簿の入力や領収書の整理などは依頼者自身で行わなければならないケースも多く、仮に依頼できたとしても追加料金が発生することが少なくありません。

したがって、契約前には金額だけを基準に判断するのではなく、どの範囲の業務が料金に含まれているのかを確認しておくことが重要です。

税理士費用は経費として計上できますので、コスト削減を気にしすぎて税務作業の時間が増えてしまうよりも、必要なサービスが含まれている事務所を選ぶ方が、副業にかけられる時間が増えて結果的に売上アップに繋がることも多いでしょう。

税理士に依頼するメリットとデメリットとは?

副業の税金に強い税理士を選ぶ前に、まずは税理士に依頼することで得られる一般的なメリットとデメリットを理解しておくことが大切です。

ここでは、その代表的なポイントを整理してみましょう。

税務作業の負担を大幅に軽減できる

確定申告の時期になると「領収書を整理しなきゃ……」「申告書を作らなきゃ……」と憂鬱な気持ちになる方も多いでしょう。

実際に弊社のクライアント様からも「自分でやっていた頃は、申告が終わるまでは常に税金のことが気がかりで副業に集中できなかった」という声をよく聞きます。

ただ、本来の目的は副業で成果を出すことなので、面倒な税務処理に時間を奪われてしまっていては本末転倒でしょう。

そこで、日々の記帳作業や領収書の整理、確定申告書の作成や提出、法人なら決算業務までを税理士に任せることで、自身はビジネスに集中できるようになり、結果として売上アップに繋がるケースも少なくありません。

ただし注意点として、先ほども少しお伝えしましたが、全てが丸投げできる税理士ばかりではなく、特に低価格の事務所に多いのは、日々の記帳作業や領収書の整理などは自分で行う必要があるケースもよくあり、それではあまり税理士に依頼をするメリットを感じられないかも知れません。

なので税理士を選ぶ際は、

- 日々の作業から申告まで全て一括で任せられるか

- 副業に関する知識や実績が豊富か

- 副業に関する節税や税務調査に強いか

といった点は事前に確認しておくことが重要でしょう。

節税のアドバイスを受けることができる

税理士に依頼する大きなメリットの一つは、節税に関する具体的なアドバイスをもらえることです。

ただし注意したいのは、税理士によって節税スキルには差があるということです。

税理士は国家資格なので誰に頼んでも大差ないと思われがちですが、税理士試験に節税対策や税務調査対策というのは出ませんので、資格を取った後にその方が、どれだけ日々スキルを磨き、実践で培って来たかによって差が出る部分になります。

つまり、同じ副業収入でも依頼する税理士によって、あなたの手元に残る金額が大きく変わる可能性もあるのです。

また、近年はYouTubeなどでも節税の情報があふれていますが、中には再生数を増やすためか、現場の人間からすると非常にリスクの高い内容も散見されます。

そのため、ネットの情報を鵜呑みにせず、信頼できる税理士と相談の上で実践することが重要でしょう。

資金調達の支援を受けられる

副業を拡大させていく段階で、銀行からの融資等を検討されることもあるでしょう。

その際、税理士にサポートを依頼することが出来ます。

一般的には必要書類の作成を頼める税理士事務所が多いですが、クライアント様のお話を伺っていると、

「いくらプロに書類を作ってもらっても、いざ一人で銀行に行くとなるとなかなかハードルが高い……」

という声が非常に多かったので、弊社では書類作成から一歩先のサービスとして、銀行の融資担当者を弊社にお呼びして、税理士立ち会いの下、初回の面談を受けて頂けるサービスを提供しています。

これにより、クライアント様からは

「税理士さんに同席してもらえたので安心して融資面談に臨めた」

というお声をいただき、また融資担当者からも、

「税理士さんが普段から会計を見て下さっていることがわかり、融資を通しやすいです」

という評価をいただいているこから、双方にとってメリットのあるサービスなのかなと感じております。

尚、銀行融資は担当者が決められるわけではなく、その上司である融資部長の決裁が必要になるのですが、面談の際、クライアント様に代わって、それが通りやすいよう有利な条件を担当者に伝えることにも一役買っているようです。

税務調査の対応を任せることができる

もし税務調査が入った場合、税理士がいれば対応を任せられますが、いなければ自分で対処する必要があります。

ただし、むこうも年中そればかりをやっているプロですし、法律が絡んでくる部分もありますので、実際にはなかなか素人が太刀打ち出来る相手ではありません。

特にネット副業の場合は一般的な税務調査とは異なり、それらに詳しい「情報技術専門官」という専門の調査官が同行して詳細な調査を行うこともよくあり、深掘りした指摘や質問をされることも多いことから、一般的な税理士でも対応に苦労されるケースもあるようです。

これまでネット副業に関する税務調査に何度も立ち合ってきた経験から、弊社のお客様は、普段の税務処理の段階からそれらを見越した対策を施しておりますが、ネット副業に詳しい税理士に依頼できるかどうかで、将来的にあなたの手元に残る金額に大きな差が出ることも日常茶飯事ですので、予め理解しておく必要があるでしょう。

▼ネット副業の税務調査の実態と対策法についてはこちらをご参照下さい。

毎月の無料相談会でも、せどりやアフィリエイト、物販などのネットビジネスをされている方の他、プログラマーやデザイナーさんなど、IT関係の税務調査について、フリーランス(個人事業主)の方や経営者さんからも、よくご相談を受 …

税理士に依頼するデメリットについて

税理士に依頼をする一般的なデメリットとしては、税理士費用が発生する点でしょう。

特に個人でも青色申告を選ばれている方や法人化されている場合は、税務処理が複雑になりますので、基本的に税理士に依頼をされるかと思いますが、税理士費用は経費として計上できます。

さらに、煩雑な作業を任せることで副業に集中でき、結果的に売上向上につながるケースも多くありますので、あまりデメリットにはならないでしょう。

副業で税理士に依頼をするよくあるタイミングとは?

副業を進めていく中で、「どの段階で税理士に依頼をするのが最適なのか?」と迷う方は多いでしょう。

ここでは、副業を行う人が税理士に依頼をするよくあるタイミングについて解説します。

副業をスタートしたと同時に

副業を始めた当初は、どうしても作業や集客などビジネスのことに意識が向きがちで、税金のことは後回しにされやすいものです。

ただ、売上が増えるにつれて、領収書や帳簿の管理、確定申告に向けた準備など、税務の手間も比例して増えていきます。

そこで早い段階から、税務面はプロの税理士に任せて、ご自身は副業に集中される方が多くおられます。

青色申告に切り替えるタイミングで

副業の収益が安定してきた段階で、白色申告から青色申告への変更を考えられる方も多くおられます。

青色申告は65万円の控除が受けられるなど大きな節税効果がある一方で、複式簿記による帳簿付け等が必要になります。

そこからご自身で簿記を学ばれるのは大きな負担になりますが、税理士費用は経費として処理できますので、青色申告へ移行するタイミングで税理士に税務処理を任せることで、控除と経費の両方を売上から差し引くことができることから、この時に依頼をされる方が多くおられます。

消費税の課税事業者になるタイミングで

年間売上が1,000万円を超える、またはインボイス制度の登録事業者になることで消費税の納税義務が発生しますが、そのタイミングで税理士に依頼をされる方も多くおられます。

特にインボイス制度や電子帳簿保存法への対応は専門的な知識が必要になり、対応を誤ると税務署から指摘を受けるリスクがあります。

実際、最近ではインボイスに関するミスを指摘され、仕入税額控除が否認されるケースも増えているようですのでしっかり対応する必要があるでしょう。

▼副業でインボイス登録が必要かどうか判断基準についてはこちらをご参照下さい。

ネットビジネスの確定申告について、いくらになれば必要か、手順や必要書類、経費や申告書の書き方などについて解説します。

法人化を検討するとき

個人での副業収入が増えてくると、より効果的な節税や社会的信用を目的に法人化を考えられる方が多くおられます。

尚、法人化した後は法人税の対象となり、決算や申告など税務はより複雑になりますので、その際に税理士へ依頼をされる方が多いのです。

ちなみに注意点として、法人化をすれば自動的に節税になるわけではなく、そこから顧問税理士がどれだけ効果的な節税対策を行えるかによって、将来手元に残る金額に大きな差が出て来ることになりますので、副業の税金に強く、節税スキルの高い税理士を選べるかどうかが重要になってきます。

▼無料で法人化する方法など詳しくはこちらをご参照下さい。

ネットビジネスで起業された方が、個人事業主から法人化をする際のやり方や必要書類、注意点や無料で会社設立する方法などのポイントをご紹介します。

税務調査に備えて

節税について気にされる方は多いですが、どんなに節税をしても税務調査でそれを否認されていては全く意味がありません。

「節税対策」と「税務調査対策」というのは車で言えば両輪ですので、どちらかが欠けていては意味がないことから、調査を見越して税理士に依頼をされる方もおられます。

特にネット副業の場合は「情報技術専門官」と呼ばれる、それらに詳しい専門の調査官が同行することも多く、通常の税務調査とは異なる対応力が求められますので、一般の方はもちろんプロの税理士でもそれらに詳しくない方は苦戦されることも多いようです。

つまり税務調査対策に強い税理士というのは、単なる税金の計算をするだけでなく、あなたの資産をお守りする用心棒でもあるのです。

現在の税理士に不満を感じたとき

すでに税理士と契約していても、次のような理由で変更される方もおられます。

- ネット副業に詳しくなく話が噛み合わない

- 節税や税務調査に対するスキルに乏しい

- 専門用語ばかりで相談しづらい

- 毎月の訪問や書類の持参が負担になる

税理士には、専門分野や節税スキル、税務調査への対応力に差があることは既に触れましたが、税理士はビジネスを進めていく上でのパートナーになる存在ですので、いかにスムーズにコミュニケーションが取れるかという点も非常に大切になってきます。

話しやすさという点では、無料相談に来られた時に「税理士の先生」と恐縮される方もおられますが、弊社ではより気軽に何でも話ていただけるよう、税理士に対して先生と呼ぶことはご遠慮いただいております(笑)。

また、やり取りの仕組みに関しても、従来型のアナログ事務所では、紙の領収書や資料を税理士事務所まで持参しなければいけなかったり、定期的に事務所へ訪問しなければいけないところも未だに多いようですが、ビジネスはネットでやっているのに税務関連がアナログだとストレスにもなるでしょう。

なので弊社を例に挙げますと、基本的なやり取りはチャットで行いますので、何か疑問点があればスマートフォンやパソコンからLINE感覚ですぐに相談が可能ですし(もちろん対面やメール、電話、Zoom等でも可能です)、領収書や明細書などの紙の資料は専用封筒で郵送いただくか、写メやPDFをクラウドにアップかファイルを送信いただければこちらで仕訳を行いますので、お客様自身で煩雑な整理を行う必要はありません。

さらに対応可能な銀行口座であれば、最新のクラウド会計システムを導入していますので、口座明細の提出すら必要ありません。

つまり、訪問してじっくり相談したい方はオフィスへお越しになりますし、出来るだけ手間を省いて全てオンラインで完結させたい方は、チャットだけの方も多くおられ、ご自身のご希望やライフスタイルに合わせて自由に選べる環境や選択肢が整っているかどうかも、長年やり取りを続けていく上では重要になってくるでしょう。

その結果、弊社は大阪に拠点を置いていますが、実際には関東圏のお客様が最も多くに、北は北海道から南は九州・沖縄の離島までクライアント実績があり、またご女性のお客様の場合は、ご希望であれば女性スタッフが担当させて頂くことも可能ですので、安心してご相談いただけるかと思います。

本来、税理士というのは上下関係ではなく、お客様のビジネスの発展を支えるパートナーであり伴走者だと考えていますので、税金や節税のサポートはもちろん、気軽に相談できる環境づくりも重要だと考えています。

副業に強い税理士を選ぶ時に気を付けるべき9つのポイントとは?

副業を長期的に発展させていくためには、収益を伸ばすのと同時に税金で損をしないことも非常に大切です。

そのためには、税金面で損をしてしまわないよう、それらに精通し、実績を持った税理士を選ぶことが重要になってきます。

ここでは、副業に強い税理士を選ぶ際に押さえておくべき9つのチェックポイントを解説します。

1. 副業やネットビジネスの税金に精通しているか?

副業と一口に言っても色んなものがありますが、例えばネットを使ったもので言うと、せどりや物販であればAmazonやヤフオク、アフィリエイトならASP、YouTubeやPPC広告ならGoogleと、各プラットフォームが関わってくることも多くあります。

なのでこれらの仕組みに不慣れな税理士に依頼をした結果、

- ネットに関する説明を何度もする必要がった……

- 知らない間に不要な税務作業をさせられていた……

- 実は不利な税務処理をされていた……

という方が、これまで弊社の無料相談に来られた方の中にも多くおられました。

税理士は国家資格なのにそんなことがあるの?と思われるかも知れませんが、これらは本当によくあるケースですので、最低でもネットビジネスことに詳しく、それらの申告実績が豊富にあるかどうか事前に確認された方が良いでしょう。

2. 副業の記帳や確定申告を丸投げできるか?

格安料金を掲げる事務所に多いのが、記帳作業や領収書の整理は自分でやって下さいというケースです。

ただそれでは税務作業に時間が取られ、副業にかけられる時間が減ってしまいますので、それで売上が減ってしまっていては意味がないでしょう。

税理士費用は経費になりますので、変にケチって損をするより、面倒な税務作業は丸投げして、ご自身は副業に専念できる体制を整える方が売上アップにも繋がるでしょう。

3. 副業に関する確定申告の実績が豊富か?

先ほども少しお伝えしましたが、Amazon、楽天、Google、Yahoo!、A8.netなど、副業に関連する業者は非常に多くあります。

ここで問題なのがそれぞれ手数料や消費税の扱いが異なるため、一般の方はもちろん、それらの申告をした経験の少ない税理士だと把握されていないことも多いようです。

実際、税務署もよく分かっていてこの部分は重点的にチェックしてくるのと、業者の規約もよく変更になりますので、常に注視しておく必要があります。

4. 資金の流れを正確に理解しているか?

消費税や手数料の他にも重要な点として、各プラットフォームごとに売上計上や入金のタイミング等も違ってきます。

ここを理解していないと、誤った処理を行い税務署から指摘されることになります。

基本的な例だと、一般の方の資料を拝見させて頂いていてよくあるのが、それぞれ締め日や支払日が異なるのに同じ処理をしてしまっているケースです。

ここも税務署がよく目を光らせている部分になりますので、弊社ではミスが起きないよう、業者毎のルールをまとめたデータベースを作成し、スタッフが情報共有できる環境を整えています。

5. 費用とサービス内容のバランスが取れているか?

先ほどもお伝えしましたが、税理士費用の安さだけで選んでしまった結果、

- 副業に詳しくない

- 不要な作業をさせられる

- 正しい税務処理がされていなくて損をした

といった問題が発生するケースもよくあります。

税理士報酬は経費計上できますので、料金と、ご自身が希望されるサービスの質のバランスが取れているかどうかを確認する必要があるでしょう。

6. やり取りのしやすさ

税理士に依頼をした場合、税務関係のやり取りは必ず発生します。

その際、毎月事務所に出向く必要があったり、紙の資料でないと受け取ってもらえないのか、はたまたチャットやメール、Zoomなどオンラインで柔軟に対応してもらえるのかでは大きな違いが出て来ます。

継続的なことですので、ご自身の負担なくコミュニケーションできる体制が整っているかも重要な判断材料になるでしょう。

7. 副業の節税や法人化に強いか

副業の収益が増えてくると、法人化を検討される方が増えます。

ただし、法人化しただけで自動的に節税になるわけではなく、税理士がどれだけ効果的な節税対策を行えるかによって大きな差が出てしまうのが現実です。

先ほども税理士によって節税スキルにも差があると申しましたが、例えば世の中には大手企業が扱っている合法な節税商品というのがあります。

ただ、法律でCMや広告などで公に宣伝することは規制されていたり、金融庁に登録のある担当者しか営業や販売が出来ないことになっていて、誰でも扱えるものではありません。

なので企業もそれらを販売をする方法として、税務スキルの高い信頼できるパートナーと組むわけですが、これまでの信頼関係や税務実績等を評価していただき、また実際に多くのお客様から喜んで頂けている弊社のところへは、そのような良い商品や節税の情報が自然と集まって来て、そして更にお客さんにも企業さんにも喜んで頂けるという好循環が出来ています。

なので同じ税理士資格であっても、知識などの節税スキルは元より、扱える情報や商品にも差があることから、誰に依頼をするかで差が出てくるというわけです。

8. 税務調査に強いかどうか

いくら節税対策を行っても、税務調査で否認されていては意味がありません。

ただ、節税対策や税務調査対策というのは、実は税理士によってスキルに差があります。

「国家資格なのにそんなことあるの?」と思われるかも知れませんが、どちらも税理士試験に出るものではありませんので、資格取得後にその方がどれだけ日々研鑽を積まれて、実践で培って来られたかで差が出て来るものなのです。

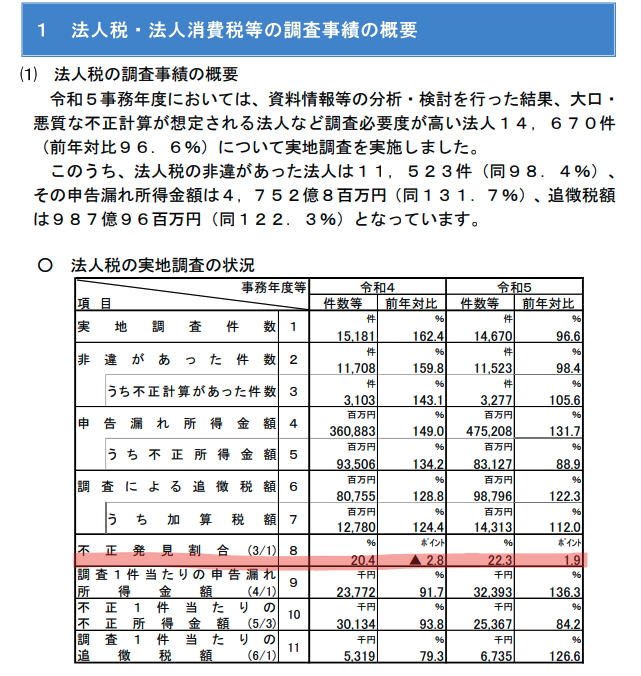

実際、下記は国税庁が発表している、最も重いペナルティーである「重加算税」を発見した割合ですが、令和5事業年度で22.3%にもなっています。

こちらの記事にも詳しくまとめてありますが、重加算税は税法上、「仮装または隠蔽」によって申告書を作成した場合に課税されることになっています。

ただ故意に「仮装または隠蔽」している、つまり脱税している会社が5社に1社もあるとは考えづらいでしょう。

ではなぜ22.3%にもなっているかというと、税務調査官にとっては重加算税として追徴する方が成績が上がり、自身の出世に繋がりますので、「仮装または隠蔽」でなくてもそう言ってくることが現場では度々あります。

ただその際に、対応する税理士が根拠を持ってしっかり反論できていないことから、「仮装または隠蔽」でないにも関わらず、重加算税として多く追徴されていることが容易に想像できるでしょう。

このデータからも、税務調査対策を充分に行えていない税理士が実は多いことがお分かりいただけるかと思います。

ちなみに重加算税をかけられると、その会社は第二分類から第三分類に落とされ、税務調査の頻度が上がりますが、一度、第三分類に落とされると実務上は第二分類に戻ることは殆どありません。

先ほどもお伝えしましたが、特にネット副業の調査では「情報技術専門官」と呼ばれる専門官が同行することがあり、対応する税理士のスキルによって手元に残る金額に大きな差が出て来る可能性もあります。

場合によっては数百万円単位の差が出ることもあるため、税務調査に強いかどうかは非常に重要です。

▼税務調査の実態と具体的な対応策や見極め方についてはこちらをご参照下さい。

毎月の無料相談会でも、せどりやアフィリエイト、物販などのネットビジネスをされている方の他、プログラマーやデザイナーさんなど、IT関係の税務調査について、フリーランス(個人事業主)の方や経営者さんからも、よくご相談を受 …

9. 融資や補助金のサポート体制について

副業を拡大する段階で、銀行融資や助成金の活用を考える方もおられるかと思いますが、その際、それらに強い税理士ならサポートを受けることが出来るでしょう。

通常、税理士に頼めるサポートは資料の作成等が一般的ですが、弊社では更に一歩先のサービスとして、一人で銀行に行くのが不安な方のために、弊社に銀行担当者を弊社に招いて、税理士同席のもと初回の面談を受けていただけたり、助成金についてもそれに特化した専門の社会保険労務士に直接相談できる環境を整えていますので、こうした付加サービスがあるかどうかもチェックポイントになるでしょう。

税理士と公認会計士の違いは?副業に最適なのはどちら?

たまに、税理士と会計士は何が違うんですか?という聞かれることがありますが、結論としては、法律で定められた独占業務と専門分野の違いです。

ご自身の目的に合わせてどの専門家に依頼をするかを選ぶことが大切になってきますので、具体的な専門分野や特徴を見ていきましょう。

税理士の専門分野と特徴とは?

税理士は、主に税金に関する手続きや業務を行う国家資格者になります。

具体的には、法人税や所得税、相続税などの申告書の作成や、節税のアドバイス、税務調査への対応といった業務を担っています。

これらは法律上、「税理士の独占業務」とされており、資格を持たない人が行うことは認められていません。

公認会計士の専門分野と特徴とは?

公認会計士は、企業の財務諸表を第三者の立場から監査し、その正確性や信頼性を保証する専門家です。

特に上場企業や大規模法人を対象とすることが多く、投資家や取引先に向けた財務報告の信頼性確保が主な業務になります。

この「監査業務」は公認会計士のみが行える独占業務になります。

副業の確定申告ではどちらに依頼をすれば良いか?

どちらの専門家に依頼をするかは、その目的によって異なります。

例えば、普段の税務処理や、確定申告、節税のアドバイスなどを依頼したい場合は税理士が適しているでしょうし、一方で、大規模な資金調達を見据えたIPOの準備や、財務諸表の監査などを目的とする場合は公認会計士に相談するのが良いでしょう。

公認会計士も税理士業務を行っている?

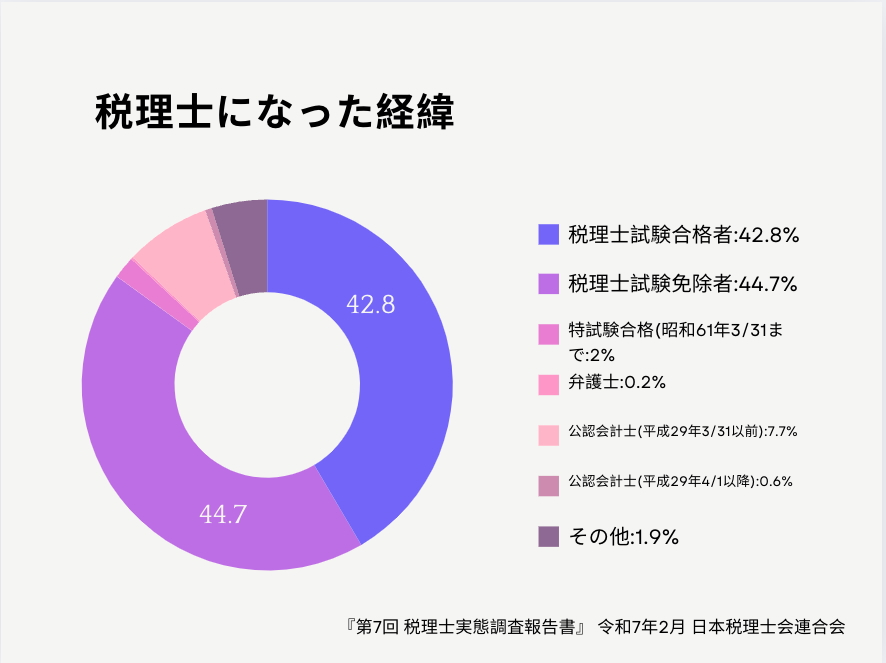

上記の説明をすると、「会計士も税務申告を行っていませんか?」と聞かれることがありますが、これは、過去に税理士不足を補うべく、公認会計士試験の合格者は、税理士試験に合格していなくても登録するだけで税理士業務を行えるという制度によるものです。

ただ実際には、税理士と会計士では試験の内容や専門分野が異なりますのでこの制度には以前から賛否があり、またこれだけを見て、会計士は税理士よりも上だと誤解されている方もおられますが、専門分野や業務内容の違いで上下の関係ではありません。

税理士にもスキルや専門分野の違いがある

税理士と会計士の違いだけでなく、実は同じ税理士資格を持っていたとしても、実務スキルや得意分野には違いがあります。

こちらでもご紹介していますが、税理士資格は複数の取得ルートがあり、国家試験に合格した者だけでなく、一定条件を満たすことで試験免除で資格を取得した方もおられます。

令和7年度の統計では、国家試験に合格されている方は42.8%、免除された方が44.7%と、むしろ免除組が多数派となっています。

税理士資格の取得ルートが複数あること自体は悪いことではありませんが、当社にご相談いただいたお客様の過去の申告資料を拝見していると、

「これまでも税理士が担当していたはずなのに、どうしてこんな不利な処理になっているんだ……?」

と疑問に思うことも残念ながら少なくありません。

さらに、税理士試験は選択制になっており、会計科目2つと税法科目3つの合計5科目に合格する必要があります。

ただその中には「実務であまり使うことはないが、比較的合格しやすい科目」というものも存在し、合格するためにその科目を選んで受験する人も珍しくありません。

ただ、お客様の役に立てない科目で合格しても意味が無いという理念から、弊社の場合はスタッフが試験を受ける際には、実務でお役に立てる科目を選択するよう指導しています。

実際、税理士を選ぶ時に、「あなたはどのルートで税理士資格を取られましたか?」「どの科目に合格していますか?」と直接確認するのはなかなか難しいかと思いますが、中には自社のホームページで取得経緯や合格科目を公開している方もおられますし、そういった現実があることを知っておくのは、信頼できる税理士を見つける上で重要になってくるでしょう。

(参考までにお伝えすると、弊社代表の堀は「法人税」「消費税」「相続税」「簿記論」「財務諸表論」に合格しており、社員の税理士は「所得税」「消費税」「相続税」「簿記論」「財務諸表論」に合格しています。

深い内容や専門性は、その科目に合格しているかどうかでやはり差が出てくることから、それぞれの得意分野を活かしながら補完し合い、クライアント様に最適なサポートを提供できる体制を整えています)。

副業に強い税理士選びで失敗しやすい方法とは?

最近では税理士の選び方としてインターネットを使われる方も多いと思いますが、検索すれば条件に合った候補が簡単に出てくるので便利な反面、その仕組みを理解せずに利用してしまうと、後悔するケースも実は少なくありません。

ここでは、よくある失敗パターンとその回避策について解説します。

税理士紹介サイトの利用は要注意?

近年では「税理士紹介サービス」や「税理士マッチングサービス」などもあり、目にしたことのある方もおられるでしょう。

希望条件を入力するだけで候補が表示されますので便利ですが、その仕組みを理解していないと失敗しかねません。

と言うのも多くの税理士紹介サイトは、掲載料や契約成立時の手数料によって運営されています。

そのため目立つ場所に表示されている事務所は、必ずしもあなたのニーズに合った税理士ではなく、単に広告費を多く払っている事務所であることも多いようです。

さらに「副業に強い」「節税に強い」といったキャッチコピーも、基本的に税理士の自己申告による登録で、本当の実績や経験が確認されているわけではありません。

実際、弊社にも紹介サイトからの掲載依頼が頻繁に届きますが、ほとんどが広告料や掲載料に関する話ばかりで、顧客が本当に求めている専門性や実績について聞かれたことはこれまで一度もありません。

これではお客様が本当に望まれているサービスと合わないという考えから、弊社はこれまで有料の紹介サービスへの登録は一度も行っておりません。

弊社へご相談に来られる方の中にも、

「税理士紹介サイトで、副業に強いと書かれていた税理士と契約したんですが、実際には話がなかなか通じず、満足できるサービスではありませんでした」

とおっしゃる方が少なくありません。

もしどうしても利用される場合は、紹介サイトの仕組みやビジネスモデルをよく理解した上で、税理士を探す場合など、慎重に行うことが重要でしょう。

実際の事務所を確認してみる

ネットで好印象を持った税理士事務所を見つけた場合、できるだけ実際のオフィスを訪ねてみることを強くおすすめします。

過去に相談を受けた方で、

「ホームページでは副業に強く信頼できそうに見えたので、訪問しようとGoogleで住所を検索したら、実はシェアオフィスだったので不安になってそこはやめました」

という方もおられました。

もちろんシェアオフィスが必ずしも悪いわけではありませんが、ネット上ではいくらでも良く書けてしまいます。

また税理士事務所は面談を行うだけでなく、お客様の大切な書類や個人情報を扱う場所ですから、一定のセキュリティや設備が整っているかどうかは重要でしょう。

無駄に豪華である必要は全くありませんが、本当に顧客から支持されている事務所というのは、やはりそれなりのところに事務所を構えているものです。

加えて実際に訪問すれば、税理士本人の人柄やスタッフの対応など、ネットだけではなかなか分からない空気感を感じることもできます。

遠方等で直接足を運ぶのが難しい場合は、Zoomなどのオンライン面談でもある程度、確認することは可能でしょう。

ただ、こちらから「事務所に伺いたい」と伝えた際に「では近くのカフェで」等と断られた場合は、来てほしくない何らかの理由があるのかも知れませんので注意が必要でしょう。

副業に強い税理士を選びで失敗を防ぐには、ネット上の情報だけを鵜呑みにせず、できる限り自分の目で見て実態を確かめることが大切です。

税理士変更を円滑に進めるには?

現在契約している税理士に不満を抱えていても、「長年の付き合いがあるから言いにくい……」「変えた方が良いのは分かっているが手続きが面倒……」といった理由から、そのままにしておられる方も少なくないでしょう。

話しづらいぐらいならそんなに影響はないかも知れませんが、本来必要のない面倒な税務作業をずっとやらさせらていたり、誤った税務処理によって不利益を被っていたケースも実際にあります。

なので、適切なタイミングで税理士を見直し、変更を検討することはビジネスを長く続けていく上でもとても重要になってきます。

ここでは、できるだけトラブルを避けながらスムーズに変更を行うためのコツを紹介します。

何が自分にとって大切か優先順位を明確にする

「今の税理士では不満があるけれど、面倒だし言い出しにくい……」と感じ、先延ばしにしてしまうケースは少なくないでしょう。

ただ、その小さな不満が積み重なると、業務効率が落ちたり、誤った税務処理によって資金的な損失を招く可能性すらあります。

例えば副業に詳しくない税理士に依頼をした結果、適切な処理や対策ができていなくて、毎月10万円の不利益が出ていたとしたら、1年で120万円、5年で600万円、10年では1200万円という損失に膨らむ可能性も考えられます。

だからこそ、まずは自分の中で何を優先すべきか整理してみることが大切です。

- 面倒を避けて今の契約をそのままズルズル継続させるか

- ストレスをなくして本業に集中できる環境を作るか

- 長期的な事業の発展と手元の資金を最大化したいか

このような観点について客観的に優先順位を考えてみると、今なにをすべきかが明確になるでしょう。

大きな損失が出てから「あの時にメールを一通送ってさえいれば……」と後悔する前に、一度冷静に考えてみましょう。

税理士の変更は珍しいことではない

税理士を変更するのは特別なことだと考えている方もおられますが、事業の世界ではよくあることです。

例えば会社の成長や事業形態の変化に合わせて、適切な専門家を選び直すのは当然の流れになりますので、ほとんどの税理士はプロとしてこうした事情を理解しているため、変更の意思を伝えても冷静に受け止めてくれることが大半です。

もちろん、中にはあからさまに態度を変えたり、引き留めを試みる人もいるかもしれませんが、そんな時こそ「変更して良かった」と実感できるでしょう。

実際に変更した方々からは「思ったよりも簡単だった」「もっと早くに伝えておけば良かった」という声がほとんどです。

つまり、税理士の交代は特別なことではなく、思っている以上にスムーズに進むことがほとんどです。

感謝の気持ちを伝えることがスムーズさを生む

現在の税理士に契約変更を伝える際は、感情的にならず、できるだけ冷静かつ丁寧に対応することが大切です。

例え不満があったとしても、これまでのサポートに感謝の意を示すことで、関係悪化を避けられるだけでなく、引き継ぎ作業も円滑に進みやすくなるでしょう。

もしもどうしても言いづらい場合には、

「どうしても断れない縁故が出来まして……」

といった形で、角の立たない理由を伝えるのも一つの方法でしょう。

まとめ

ここまで、税理士に依頼をするメリットやデメリット、また失敗せずに副業に強い税理士を選ぶ方法などについて解説しました。

副業の売上が順調に増えてきたとしても、どの税理士に依頼をするかで、将来手元に残る金額に差が出て来てしまうのが現実ですので、いい加減に選んでしまわず、仕組みや内容を理解した上で、あなたの希望に添った税理士をしっかりと選ばれることをお勧めします。

▶具体的な節税実績や、無料での会社設立、無料節税シミュレーションについて見る >>> TOPページへ

※上記の内容は記事発行時のものです。税法は毎年変わります。現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、今よりどれだけ節税できるかの目安となる「シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております(もちろんご相談頂いても、こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございませんのでどうぞご安心下さい)。